임꺽정 ()

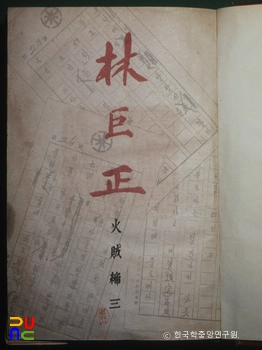

『임꺽정』은 일제강점기에 홍명희가 쓴 장편 역사소설이다. 조선 명종 때의 의적 임거정의 서사적 일대기를 다루었다. 봉단편 · 피장편 · 양반편 · 의형제편 · 화적편 등 모두 다섯 편으로, 임꺽정의 일생을 중심으로 화적패 두령들의 개별 서사가 동심원처럼 연결되고 확장되는 서사 구조를 띠고 있다. 『임꺽정』은 고전문학의 전통과 서양 근대문학의 성과를 계승하고 통합해 민중성과 리얼리티, 조선의 정조를 조화롭게 구현해낸, 한국 근대 역사소설의 새로운 전범을 제시한 작품으로 평가받는다.

『임꺽정』은 연산조부터 명종조 시대를 배경으로 조선시대 실존했던 의적 임꺽정과 의형제들의 활동상을 담고 있다. 전체 이야기는 「봉단편(鳳丹篇)」 · 「피장편(皮匠篇)」 · 「양반편(兩班篇)」 · 「의형제편(義兄弟篇)」 · 「화적편(火賊篇)」의 다섯 편으로 구성되어 있다. 임꺽정의 일생을 중심으로 그와 연관된 이봉학, 박유복, 배돌석, 황천왕동이, 곽오주, 길막봉이, 서림 등의 이야기가 동심원처럼 연결되면서 서사적으로 확장되어 가는 형태로 구성되어 있다.

내용 전개상 「봉단편」, 「피장편」, 「양반편」은 전반부, 「의형제편」은 중반부, 「화적편」은 후반부에 해당한다. 「봉단편」, 「피장편」, 「양반편」은 화적패가 결성되기 전인 연산조부터 명종조까지 기묘사화, 갑자사화, 을묘왜변 등이 일어나는 정치적 혼란상을 배경으로 임꺽정의 성장 과정을 다루고 있다. 여기서는 임꺽정이 유년 시절을 거쳐 성인이 되고, 주1를 스승으로 모시게 되며, 혼인을 해 백정의 사위가 되는 과정이 전개된다. 그리고 그 사이로 양반층인 윤원형, 문정왕후의 이야기부터 연산군 때 유배당한 양반 이장곤, 갖바치 양주팔 등의 사연이 펼쳐진다.

「의형제편」은 화적패의 주2이 되는 주요 인물들인 박유복, 곽오주, 길막봉, 황천왕동, 배돌석, 이봉학, 서림이 각자의 내력을 지니고 청석골 화적패에 가담하기까지의 경위를 그리고 있다. 이때 각 장은 개별 인물들의 서사가 독립적으로 서술되는 형식을 취함으로써 각 인물의 개성적인 성격과 사연이 부각되도록 구성했다. 이들은 각각의 사연과 인연으로 청석골에 모여 대규모 화적패를 결성하고 의형제를 맺기에 이른다.

「화적편」에는 임꺽정을 중심으로 청석골 화적패가 결성되어 본격적인 활동을 하는 내용이 전개된다. 임꺽정이 청석골패의 두목으로 추대되고 관군의 습격을 받아 거처를 옮겨 다니면서 벌어지는 각종 흥미로운 이야기들이 이어지다, 마침내 평산 싸움에서 관군과 접전을 벌이는 장면에서 끝이 난다.

『임꺽정』은 동양 고전문학의 전통을 계승하면서도 서양 근대문학의 성과를 수용하고 있다는 점에서 주목할 만한 작품이다. 주3』나 『홍길동전』과 같은 의적 주4의 계보를 이어가면서 야사, 야담에서 소재를 취하고 강담과 같은 이야기식 문체를 구사하는 등 동양 고전의 전통을 계승하는 한편, 인물의 전형성과 객관적인 세부 묘사를 추구하는 점은 서양 리얼리즘 소설의 영향을 받은 결과라 볼 수 있다.

무엇보다 『임꺽정』은 민중성, 리얼리즘, 조선 정조의 측면에서 여타의 역사소설과 차별화되는 성과를 보여주고 있다.

첫째, 종래의 역사소설이 궁중 비화나 권력 투쟁을 다루는 왕조사 중심이거나 지배층 인물의 전기를 중심으로 서술되었던 반면, 『임꺽정』은 하층민의 서사를 중심에 놓음으로써 민중 정서를 형상화하고 민중적 시각으로 역사를 해석하려는 경향이 두드러진다.

둘째, 『임꺽정』은 하층민뿐 아니라 상층 사대부 사회의 생활상까지 아우르는 사실적인 세부 묘사를 통해 조선시대의 풍속과 관습을 구체적으로 재현함으로써 탁월한 리얼리즘적 성취를 이루었다.

셋째, 『임꺽정』은 “조선 정조에 일관된 작품”을 목표로 했던 작가의 의도에 따라 ‘조선 정조(情調)’를 표현하는 데 중점을 두고 있다. 연재 당시 ‘조선말의 무진장한 노다지’라는 평가가 있었을 만큼, 우리 고유어와 토속어를 그대로 되살려내는 문체를 구사하고, 세시 풍속, 전래 설화, 민간 속담 등을 풍부하게 삽입해 풍속이나 세태를 생동감 있게 재현하고자 했다.

그간의 연구 성과들이 지적하고 있듯, 『임꺽정』은 반여성주의 시각, 사실성과 계급성 측면에서의 맹점 등 일정한 한계를 노정하고 있는 것은 사실이지만, 그럼에도 불구하고 이 소설이 지닌 문학사적 의의는 분명하다. 『임꺽정』은 고전문학의 전통과 서양 근대문학의 성과를 계승하고 통합해 민중성과 리얼리티, 조선의 정조를 조화롭게 구현해 냄으로써 우리 문학사에 민중사 중심의 사실주의 역사소설의 새로운 지평을 연 기념비적 작품이라 할 수 있다.