임자록 ()

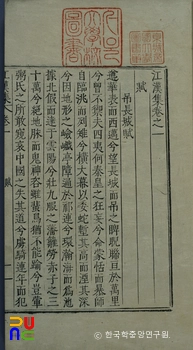

『임자록(壬子錄)』은 한문본과 국문본이 함께 전한다. 한문본은 저자의 문집 『수암문집(修巖文集)』 권4에 실려 있고, 국문본은 필사본으로 계명대학교 동산도서관에 소장되어 있다.

지은이 유진은 유성룡(柳成龍)의 셋째 아들이다. 1612년(광해군 4) 임자 정월에 발생한 해서(海西)의 주1 사건인 김직재(金直哉)의 주2에 연루되었다는 혐의를 입고, 하회에서 체포되어 서울로 압송·투옥되어 5개월 동안의 옥살이를 하다가 풀려나왔다. 이 책은 그해 7월에 고향으로 돌아와 9월에 형의 장례를 치르기까지의 기록이다. 기록에서 서술한 사건은 1612년의 일이지만, 기록으로 남겼을 당시는 저자의 만년인 1634년 경으로 추정된다.

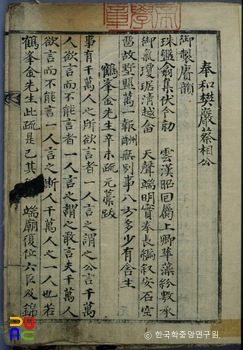

‘壬辰錄(임진록)’이라는 표제의 필사본에 「임진녹」·「슈암션ᄉᆡᆼᄒᆡᆼ쟝」과 함께 ‘임ᄌᆞ록’이라는 제목으로 실려 있다. 한문과 국문의 두 가지 문체로 함께 지어 남긴 것이다. 임자년(1612) 3월 15일까지의 기록밖에는 없는 한문본을, 뒤에 이재관(李在寬)이 국문본 「임ᄌᆞ록」에 의하여 뒷부분을 한역(漢譯)하여 완성하여 놓았다. ‘임자일록(壬子日錄)’이라는 제목으로 작자의 문집인 『수암문집』에 실려 있다.

국문본은 원전이 오랜 세월 전래되어 오는 동안에 낡아서 해어져 없어질 듯하므로, 상주 봉대(鳳坮)에 사는 진주강씨(晉州姜氏) 집안으로 출가한 유후조(柳厚祚)의 종고모 모녀가 1849년(헌종 15)에 새로 옮겨 베낀 것이다. 말씨나 내용으로 보아 별로 잘못 베낀 곳이 없이 원전의 모습을 그대로 잘 유지한 전사본(轉寫本)이라 할 수 있다.

임자년 2월 27일 뜻밖에 나타난 안동 판관에 의하여, 본가인 안동 하회에서 체포되어 서울의 감옥으로 압송되어 오면서 겪은 괴로움과 착잡한 심회를 술회한 이야기이다, 투옥되어 옥살이하는 과정에서 겪은 옥중의 풍속과 보고 들은 이야기, 출옥하여 고향으로 돌아온 과정의 이야기로 구성되어 있다. 억울한 옥사를 겪은 데 대한 서러움을 토로하는 한편 자신에 대한 변론을 함께 담고 있다.

이것은 조선조 선비의 옥중기(獄中記)라는 색다른 내용의 글로서, 일록체로 구성된 자조적(自照的)인 수기문학(手記文學)이다. 그 표현이 간결·절실하고, 사건의 서술이 소상하게 표현되어 당시의 인심세태와 옥살이의 풍속을 잘 드러낸 작품이다. 구사된 어휘에는 토속적인 옛 어휘가 담겨 있어서 당시의 지방색 짙은 옛 말씨를 살피는 데도 좋은 자료가 된다.