금원산 ()

금원산(金猿山)은 소백산맥의 서부에 속하는 산으로, 높이는 1,353m이다. 남으로 기백산(1,331m)과 남령을 거쳐 남덕유산(1,507m)과 이어진다. 단지봉(丹芝峰, 1,258m), 삼봉산(三峰山, 1,234m)', 덕유산(德裕山, 1,594m) 등과 호남 · 영남 양지방의 경계를 이룬다.

금원산은 옛날 금원산 산속에 금빛 원숭이가 날뛰어 한 도사가 바위 속에 가두었다는 전설에 따라 금원산이라 부르게 되었다고 하며, 산중턱에 있는 그 바위를 금원암 또는 원암(猿巖)이라고 한다.

금원산의 기반암은 금원산 정상부를 포함한 북서쪽은 주1의 반상변정질 주6으로 이루어져 있으며, 남동쪽은 중생대 주2에 관입한 흑운모 화강암으로 이루어져 있다. 기반암의 특성으로 인해 반상변정질 편마암 분포지역은 토양층이 발달하고 식생이 들어서 있지만, 흑운모 화강암의 분포지역은 기반암의 풍화 주3이 쉽게 제거되어 기반암이 노출된 하상, 사면, 능선이 나타난다. 금원산 휴양림을 중심으로 북쪽으로 현성산(965m), 금원산(1,353m), 기백산(1,331m)으로 능선이 이어진다. 이 능선과 양쪽의 사면에는 화강암의 풍화와 침식에 의해 발달하는 암석돔, 토르(tor), 핵석(core stone)이 분포한다.

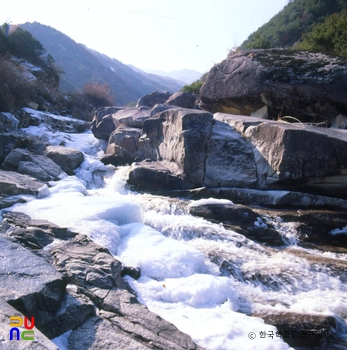

금원산에는 성인골 유안청계곡과 지재미골이 있는데, 이곳에서 흘러내리는 물이 상천리에서 합수하여 상천(上川)이 되어 위천면을 가로질러 흐르고 있다. 유안청계곡은 조선 중기 이 고장 선비들이 공부하던 유안청이 자리한 골짜기로 유안청폭포를 비롯한 자운폭포와 소담이 주변 숲과 어우러져 산악 경관이 빼어나다.

거창 지역의 기후 평년값(30년 평균: 1971년∼2000년)은 평균기온이 11.4℃, 최고기온 18.2℃, 최저기온 5.7℃, 강수량 1,265.8㎜를 나타내었다.

금원산자연휴양림은 경상남도 거창군 위천면에 소재하고 있으며 도유림에 조성된 자연휴양림으로서, 1993년에 개장된 곳이다. 휴양림 면적은 130ha로 하루 수용인원은 최적 600명(최대 1300명)으로 2000년 1월부터 민간 위탁 경영에 들어간 자연휴양림이다. 휴양림 내 주5은 낙엽송 주4와 천연림으로 구성되어 있으며, 연간 이용객은 약 70,000명이다. 주요 시설로는 숙박동 25실, 삼림 욕장, 숲속 수련장 등이 있다. 주변의 관광지로는 휴양림 내에 있는 거창 가섭암지 마애여래삼존 입상(보물, 1971년 지정)과 수승대 국민 관광지, 농월정, 용추사 등이 있다.