비봉산 대곡사 ( )

대한불교조계종(大韓佛敎曹溪宗) 제16교구 본사(本寺)인 고운사(孤雲寺)의 주1이다. 절의 창건과 관련해서는 신라시대에 창건했다는 견해도 있고, 조선 후기 자료에는 1368년(공민왕 17)에 인도 승려인 지공이 고려에 왔다가 창건했다고도 전한다. 그러나 지공이 고려에 온 것은 1326년(충숙왕 13)이며, 1363년 원에서 주2 지공이 대곡사를 세웠다는 것은 후대의 전승이다. 『신증동국여지승람(新增東國輿地勝覽)』에도 지공과 관련된 내용은 없으므로 지공 창건설은 임진왜란 이후 대곡사를 주3 연혁을 지공에 주4 가능성이 높다.

정확한 창건 시기는 알 수 없지만, 이규보(李奎報)가 대곡사를 방문하고 지은 시가 전하고 있어 적어도 고려 후기에는 절이 있었던 것으로 보이나 관련된 유적은 아직 발견된 것이 없다. 한편, 『신증동국여지승람』에 대곡사가 기록되어 있어 조선 전기에도 사찰이 건재했으나, 임진왜란 때 왜구에 의해 절이 불탄 것을 1605년(선조 38)에 탄우(坦祐)가 중창하였다. 이후 1687년(숙종 13)에 태전선자(太顚禪子)가 중건하였고, 이후 여러 차례의 불사를 이어 나가며 오늘에 이르고 있다. 특히 영조 주5의 불상 및 불화 조성은 조선 후기 대곡사의 위상을 보여준다. 현존하는 주6로는 대웅전(大雄殿) · 명부전(冥府殿) · 범종루(梵鐘樓) · 산신각(山神閣) · 일주문(一柱門) · 주7 등이 있다.

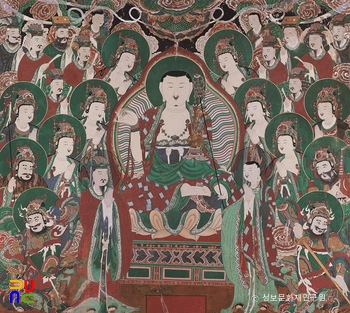

대곡사 대웅전은 2014년에 보물로 지정되었다. 정면 3칸, 측면 2칸의 팔작지붕으로서 내부에는 석가여래 삼존불과 주8, 신중탱화(神衆幀畫) 등이 주9 있다. 범종각과 다층석탑, 적조암(寂照庵) 구포루는 경상북도 유형문화유산으로 지정되었으며, 명부전은 경상북도 문화유산자료이다. 대곡사에는 17~18세기에 조성한 여러 존상과 불화가 봉안되어 있다. 1694년(숙종 20), 조각승 탁밀(卓密)이 제화갈라-석가-미륵(彌勒)의 삼세불상(三世佛像)과 십육나한상(十六羅漢像)을 비롯한 여러 존상을 조각하였다. 대곡사 나한전(羅漢殿)에 봉안되었던 이들 존상 중 소조(塑造) 나한상은 현재 대곡사 나한전에 있으나 다른 존상들은 대곡사 대웅전과 대구 안일사(安逸寺) 등에 흩어져 봉안되어 있다. 안일사 대웅전에 봉안된 목조 석가불 좌상의 복장(腹藏)에서 발견된 1694년의 조성발원문과 1955년에 작성된 개금발원문에 의해 이 불상이 대곡사에서 조성된 불상임이 확인되었다.

18세기 대곡사에서는 불화도 활발하게 조성되었다. 대표적인 것이 1764년에 13명의 화승(畵僧)이 참여하여 일괄 제작한 대곡사 불화이다. 당시 주10, 현왕도(現王圖) 등 여러 불화를 그린 것으로 알려졌지만, 현재는 지장전에 봉안된 지장보살도(地藏菩薩圖)와 원광대학교 박물관에 소장된 주11만 남아 있다. 지장보살도는 경상북도 유형 문화유산이며, 감로도는 전북특별자치도 유형 문화유산으로 등록되어 있다. 대곡사 불화 중에는 경상북도 유형 문화유산으로 지정된 삼화상진영(三和尙眞影)도 대표적인 불화이다. 1782년 조성된 삼화상진영은 고려 말의 승려인 지공, 나옹 혜근(懶翁 惠勤), 무학 자초(無學 自超)를 한 폭에 그린 불화로, 현존하는 삼화상 진영 중 가장 오래된 그림이다. 한편, 조선 후기 대곡사에서는 1782년에 또 다른 형태의 삼화상진영도 조성되었는데, 임진왜란 때 활약한 의승장인 청허당 휴정(淸虛堂 休靜), 사명당 유정(四溟堂 惟政), 기허당 영규(騎虛堂 靈圭)를 그린 삼화상진영이다.

대곡사(大谷寺)는 조선 후기 불교사의 이해뿐만 아니라 불상과 불화 등 불교 미술사 이해에 중요한 가치가 있는 불상과 불화가 현재까지 이어지고 있는 사찰이다.