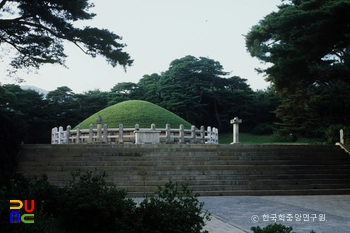

보령 창암리 고분 ( )

주민의 증언에 따르면, 지표에서 약 40㎝ 가량 밑에서 토기 2점의 아가리부분이 동서로 가지런히 나타났고, 토기의 바닥이 드러나면서 바로 옆에서는 고리가 서쪽으로 향한 철제 고리자루큰칼[鐵製環頭大刀] 1점과 다른 철제유물들이 출토된 것으로 보인다.

삭토과정에서 돌로 쌓은 구조물 등이 전혀 나타나지 않았고, 출토부위가 주위의 황갈색 사질토와는 달리, 검고 미세한 부식토였다는 것으로 보아 이 유구가 원래 움무덤[土壙墓]이었음을 추측하게 해준다.

무덤의 장축은 동서방향이고 고리칼(고리자루칼)의 자루가 서향이었던 점으로 보아, 피장자의 머리방향은 서침(西枕)이었던 것으로 생각된다.

여기에서 출토된 유물은 크기가 다른 토기 2점과 고리칼을 비롯한 4점의 철제무기와 이기류들이었다. 토기는 둥근바닥짧은목항아리[圓底短頸壺]들이다.

1점은 몸통 전면에 삿무늬[繩蓆文]와 빗살문무늬[斜格文]가 나타나 있으며 어깨부위에는 간격이 일정치 않은 몇 줄의 가로금[橫線]을 촘촘히 돌렸으며, 높이는 18.2㎝이다. 다른 1점은 아무런 무늬나 장식없이 어깨 양쪽에 조그만 혹이 돌출되어 있으며 높이는 30㎝이다.

철기류 중 고리칼은 칼등이 곧게 뻗고 날쪽은 칼끝에 이르면서 차차 좁아진다. 잘록한 손잡이 부분은 타원형의 고리에 이르면서 더욱 좁아지고 네모난 단면을 이루었고 길이는 58㎝이다. 이밖에 도끼 · 창 · 낫 등 각 1점씩의 철제유물이 한꺼번에 출토되었다.

창암리 고분은 백제 고분으로서는 매우 드물게 철기류 일괄유물이 출토된 매우 중요한 유적으로 평가되고 있다. 이미 발굴조사된 서산시 대산면의 움무덤에서 출토된 철제유물이나 토기의 형식 · 종류는 이곳 창암리 출토의 유물과 매우 흡사하다. 이로 미루어 보아 같은 서해안지방이라는 지리적 배경과 함께 그 원류와 계통에 대한 문제를 생각하게 한다.

3∼4세기대까지 마한 · 백제의 영역에서 흔히 볼 수 있는 무덤양식은 움무덤이다. 마한 · 백제영역 내의 움무덤군은 석촌동 하층고분군( 서울 석촌동 고분군), 천안 청당동 유적· 천안 화성리 고분, 청주 송두리 · 청주 송절동 유적 · 청주 신봉동 백제 고분군, 화순 용강리 유적, 승주 요곡리 고분군(승주 요곡리 토광묘) 등이 있다. 창암리 움무덤의 조성연대 역시 이들 고분군과 거의 비슷한 시기에 조성되었을 것으로 판단되는데, 본 고분에서 출토된 철제류나 토기류들도 함께 고려한다면 늦어도 4세기에는 움무덤이 만들어졌을 것으로 보인다.