설봉산 석왕사 ( )

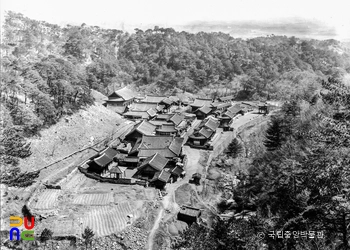

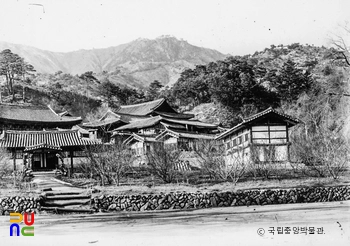

석왕사(釋王寺)는 지금의 북한 강원도 안변군에 있는 사찰이다. 조선 태조 이성계의 잠저 시 혹은 우왕 대에 건립되었다는 등의 기록이 전한다. 이성계의 원찰로서 조선 개국 후에는 왕실의 원찰로 기능하였다. 여러 차례 무너지거나 화재로 소실되는 등 개수와 중창이 반복되었으나, 왕조의 창업과 관련하여 중요한 사찰로 여겨져 조선 말까지 사세를 유지하였다. 일제강점기에도 30 본산으로 지정되어 40여 채의 건물과 48개의 말사를 관장하였다. 사세를 계속해서 유지하였으나 1950년 한국 전쟁으로 건물들이 전소되었다. 이후 북한에서 복원하였다.

석왕사(釋王寺)는 강원도 안변군에 있는 사찰이다. 조선 태조 이성계(李成桂)의 잠저(潛邸) 시 혹은 우왕(禑王) 대에 건립되었다는 등의 기록이 전한다. 이성계의 원찰(願刹)로서 조선 개국 후에는 왕실의 원찰로 기능하였다.

조선 태조 이성계가 나라를 세우기 전에 무학대사(無學大師)의 주1을 듣고 왕이 될 것을 기도하기 위해 지었다고 하여 무학 자초(無學 自超)와 이성계의 인연으로 창건된 것으로 알려져 있다.

관음전(觀音殿)과 명부전(冥府殿), 응진전(應眞殿) 및 천진당(天眞堂), 인지료(仁智寮)와 용비루(龍飛樓) 등은 고려 말부터 있었던 건물들로 추정된다. 조선시대에 들어서 대웅전(大雄殿), 해장전(海藏殿), 수군당(壽君堂), 관응당(管應堂), 흥복루(興福樓) 등이 건립되었다. 태종 대에는 사찰의 서쪽에 25칸 규모의 궁을 짓도록 하기도 하였다. 세종 대에는 관음굴이 주2 이후에도 주요 건물들에 대한 중창이 계속되었다. 정조의 경우 석왕사에 주3을 내려 주어 각을 짓고 비를 세우도록 하기도 하였으며 주4을 보내 무학대사의 상을 주5 오도록 하는 등 많은 관심을 보였다. 경내의 여러 건물이 여러 차례 무너지거나 화재로 소실되는 등 주6와 중창이 반복되었다.

왕조의 주7과 관련하여 중요한 사찰로 여겨져 조선 말까지 사세를 유지하여 대웅전 · 응진전 · 팔상전 · 명부전 · 해장전 · 극락전 · 석왕사 · 인지료 · 신한각(辰翰閣) · 운한각(雲漢閣) · 천서각(天書閣) · 만춘각(萬春閣) · 백련당(白蓮堂) · 진헐당 · 심검당(尋劍堂) · 수군당 · 보명전(普明殿) · 연빈관(延賓館) 등 40여 채의 건물들을 갖추고 있었으며 일제강점기 30 주8으로 지정되어 48개의 주9를 관장하는 등 사세를 계속해서 유지하였다.

그러나 1950년, 한국전쟁으로 건물들이 전소되었다. 이후 북한에서 사찰 입구의 불이문(不二門)과 조계문, 호지문, 설성동루 등을 복원하였다.