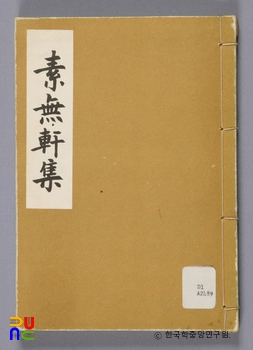

소무헌집 ()

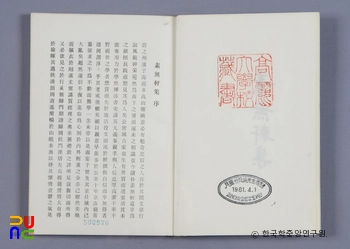

간행자는 저자의 아들 박관수이다. 권두에 송준필(宋浚弼)의 서문, 권말에 이운락(李雲洛)의 발문이 있다.

시 428수, 서(書) 40편, 제문 19편, 서(序) 2편, 설(說) 8편, 잡저(雜著) 2편, 묘지 2편, 유사 1편, 전(傳) 1편, 부록은 가장 · 행장(行狀) · 묘갈명 등으로 구성되어 있다.

시에는 「우성(雨聲)」 · 「송성(松聲)」 등 자연물을 노래한 서정성이 빼어난 시가 다수 있으며, 「부산항(釜山港)」 · 「군산항(群山港)」 등에서는 개항장의 풍물을 묘사하였다. 특히 「군산항」에서는 일본인의 신시가지의 풍물과 그들의 쉴 새 없는 상행위를 꼬집고 있다. 「금강(錦江)」 · 「백두산」 · 「강화도」 · 「한라산[漢拏山]」 · 「청량산」을 비롯해 평양의 「부벽루」 등 산천을 유람하고 읊은 기행시가 다수이다. 그밖에 울산 언양에 있는 작천정(酌川亭)의 풍경, 절벽석고(絶壁石鼓) · 남작명천(濫酌鳴泉) · 역파상어(逆波上魚) · 착운몰조(窄雲沒鳥) · 청조남자(晴朝嵐字) · 우후태전(雨後苔錢) · 월야석광(月夜石光) · 춘풍화영(春風花影)을 7언절구 8수로 읊고 「작천정팔경(酌川亭八景)」이라고 했다. 「화전가잡영(和田家雜詠)」 등에서는 농촌의 곤궁한 생활과 일상사를 담담히 시로 형상화시켜 묘사하고 있다.

서(書) 가운데에는 「상회당선생서(上晦堂先生書)」를 포함해 나이 50세가 넘어서 섬긴 장석영(張錫英)에게 보낸 편지가 총 5편이 확인된다. 저자는 장석영에게 『소학』에 대한 훈고(訓詁)를 논술하고 있고, 장석영과 주고받은 별지에서는 주로 경전에 관한 논의나 고증의 문제를 다루고 있다. 그밖에 이경조(李敬朝), 박영수(朴永洙), 박현가(朴鉉可), 윤승룡(尹承龍), 윤승봉(尹承鳳) 등과 주고받은 편지를 통해 저자의 교유 관계를 파악할 수 있다.

서(序)에는 「노인계안서(老人契案序)」 등 계(契)를 다룬 것이 있다.

제문 가운데에는 1926년 7월 20일에 쓴 장석영에 대한 제문 「제회당선생문(祭晦堂先生文)」 등이 있다.

설 가운데 「소무설(素無說)」은 저자의 호(號)와 관련해 무재(無才) · 무능(無能) · 무지절(無知節) · 무조행(無操行) 등 자신의 현실적인 행위와 재능을 부정하며 이를 증자(曾子)와 『시경』에서 고증해 무(無)가 가지는 철학적인 의미를 간명하게 논술한 글이다.

잡저 가운데 「가정교훈(家政敎訓)」에서는 『소학』의 내용을 빌려 집안의 화목을 먼저 강조한 다음 그것의 실천 방법을 구체적으로 열거하고, 유교적인 인간상의 실현을 강조하고 있다.

묘지 가운데에는 83세까지 장수한 저자의 조부 박종혁(朴宗爀)에 대한 「왕고통정대부부군묘지(王考通政大夫府君墓誌)」와 부친 박시태에 대한 「선고처사부군묘지(先考處士府君墓誌)」가 있다. 다른 문인들의 문집에 수록된 일반적인 묘지보다 내용이 간략하게 정리되어 있다.

부록의 「가장(家狀)」은 아들 박관수가 찬한 것이고, 「행장(行狀)」은 손진수(孫晉洙), 「묘갈명」은 정만조(鄭萬朝)가 찬한 것이다.