화재문집 ()

7권 3책, 목활자본이다. 증손 태희(泰熙)가 편집, 간행하였다. 간행 연대는 정확히 알 수 없으나, 대략 19세기에 간행된 것으로 보인다. 권두에 정종로(鄭宗魯)의 서문이 있다. 서울대학교 규장각한국학연구원, 국립중앙도서관 등에 소장되어 있다.

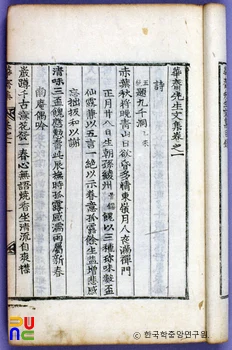

권1은 시 59제(題)로 시체(詩體)에 관계없이 저작 연도순으로 편차되어 있다. 무주(茂朱)에 우거 중이던 1715년 9월 구천동(九千洞), 용추(龍湫) 등지를 유람할 때 지은 시들부터 수록되어 있다. 이 밖에도 유람시로 1727년 가을 이만부(李萬敷)와 냉천(冷泉), 백화산(白華山) 등을 돌면서 지은 시들이 있고 유배 중에 지은 시들이 상대적으로 많은 분량을 차지하고 있다. 저자는 유배 중에 『퇴계집(退溪集)』을 읽고 「퇴도서절요(退陶書節要)」를 주1 등 퇴계학에 열중하였는데 이때 지은 시 역시 이황(李滉)의 시를 주2 것들이 많다. 유배에서 풀려난 후 지은 시들은 주로 족질 황심(黃沈), 벗 정준(鄭儁), 강석필(姜碩弼) 등과 어울리며 지은 것들이다.

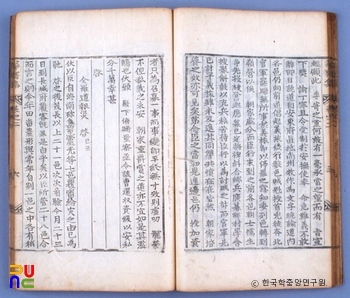

권2는 소(疏) 3편, 계(啓) 3편, 장(狀) 3편이다. 소는 1723년 장령을 사직하는 상소와 1728년 영남(嶺南) 소모사(召募使) 제수 시 올려 준 자급(資級)에 대해 환수해 줄 것을 청하는 상소로 이것은 올리지 못하였다. 계는 1709년 전라도도사(全羅道都事) 재직 시 우도(右道) 지역의 재해(災害) 상황에 대해 보고한 것, 1728년 4월 2일 상주(尙州)에서 소모사 직첩을 받고 당시 전황에 대해 보고한 것과 4월 8일 대구(大邱)에서 적도의 소탕 사실과 소모사 임무 종료에 관해 보고한 것이다. 장은 순천부사(順天府使) 재직 시 지은 것들로 궁가(宮家)와 어문(衙門) 절수처(折受處), 양역(良役) 등의 폐단과 그 대책에 대해 논한 글이다.

권3~4의 앞부분은 서 40편으로 이재(李栽), 채팽윤(蔡彭胤), 이만부, 민창도(閔昌道), 손경석(孫景錫), 정사신(丁思愼), 안연석(安鍊石), 박문수(朴文秀), 임상덕(林象德) 등에게 보낸 것이다.

권4의 뒷부분은 제문(祭文) 7편, 묘갈명(墓誌碣) 6편이다. 제문은 심계량(沈季良), 노계원(盧啓元), 정시숙(鄭時淑) 등에 대한 것이고, 묘갈명은 증조 황집(黃緝), 증조모 창녕성씨(昌寧成氏)와 고성남씨(固城南氏), 부친 황진하(黃鎭夏), 모친 상산김씨(商山金氏)에 대한 묘갈과 조부 황재윤(黃載胤)에 대한 묘지이다.

권5~6의 앞부분은 소환록(素患錄)으로 세 편의 일기이다. 「무신일기(戊申日記)」는 1728년 3월 13일부터 10월 9일까지의 기록으로 종성부사(鍾城府使)에 제수되어 주3 차 상경하던 도중 소모사가 되어 이인좌(李麟佐)의 난(亂) 진압에 참여해 활동한 내역, 입경(入京)하였다가 역적의 공초에 이름이 거론된 사실을 알고 처분을 기다리다 무고로 밝혀져 조용(調用)의 명을 받고 귀향한 내용이 실려 있다. 「경술일기(庚戌日記」는 1730년 1월 24일부터 9월 21일까지의 기록으로 모고 옥사를 다스리던 중 역적 박도창(朴道昌)의 종 만익(萬益)의 공초에 다시 이름이 거론되어 친국(親鞫)을 받고 의금부에 수감되었다가 무고로 밝혀져 석방되었으나 얼마 안 되어 유배의 명을 받기까지의 내용이다. 각각 ‘운결록(殞結錄)’과 ‘자명록(自明錄)’이란 이름으로 1731년과 1732년 유배 중에 편차한 것이다. 「편관일기(編管日記)」는 1730년 9월 24일부터 1733년 11월 17일까지 기록으로 구성(龜城) 유배 생활에 대한 내용인데 후반 3년간의 기록은 전해지지 않는다.

권6의 뒷부분은 잡저(雜著)로 7편의 글이 수록되어 있다. 처음에는 순천 부사 재직 시 제정한 사창(社倉), 진청(賑廳), 향약(鄕約), 양사재(養士齋) 운영에 대한 절목(節目)이 실려 있다. 「백화재기사(白華齋記事)」는 저자가 말년을 보낼 작정으로 상주 백화산 신덕(新德) 선영 아래에 세 칸짜리 거처를 마련하고 편액한 경위와 주변의 손꼽을 만한 경관 10경(景)에 대해 기록한 것이다. 「상주향교문(通尙州鄕校文)」과 「통도내문(通道內文)」은 소모사로서 상주향교(尙州鄕校)와 경주(慶尙) 우도(右道) 지역 유생들에게 주4 것을 독려하는 내용이다.

권7은 부록으로 연보(年譜), 안정복(安鼎福)이 1785년에 지은 행장(行狀), 족질 황심이 지은 광지(壙誌), 정종로가 지은 묘갈명, 1788년 복관(復官)을 명한 전교(傳敎)와 복관 시 지은 「개제주축문(改題主祝文)」, 상주의 봉산서원(鳳山書院) 추향 시 정종로가 지은 봉안문(奉安文)이 실려 있다.