부설전 ()

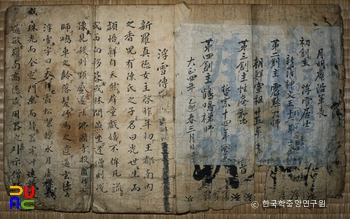

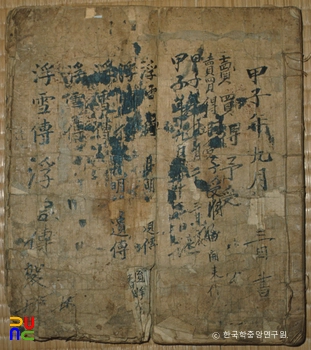

1책. 한문 필사본. 변산 월명암(月明庵) 소장본과 『영허집』 권3에 실린 작품이 있다. 월명암의 초창자인 부설거사(浮雪居士) 일가의 성도담(成道譚)을 승전 형식(僧傳 形式)으로 소설화한 것이다.

신라 진덕여왕 즉위 초 왕도(王都) 남내에 진광세(陳光世)라는 아이가 있었는데, 영리하고 비범하였다. 다섯 살에 불국사 원정선사(圓淨禪師)의 제자가 되어 일곱 살에 이미 법문에 깊이 통달하였다. 법명을 부설, 자를 의상(宜祥)이라 하였다.

구도 생활에 전념한 끝에 주1 법왕봉 아래 묘적암(妙寂庵)을 짓고, 영조(靈照) · 영희(靈熙) 등과 함께 수도에 힘썼다. 그런 뒤 세 사람은 문수도량인 오대산으로 구도의 길을 떠났다. 도중 두릉(杜陵)의 구무원(仇無怨)의 집에서 잠시 머물며 법문을 가르쳤다. 주인에게 묘화(妙花)라는 딸이 있었는데, 부설의 설법을 듣고는 죽기를 한하고 그와 평생을 같이 하려 하였다.

출가한 몸인 부설로서는 애욕에 미혹될 처지는 아니었으나, 자비 보살의 정신으로 묘화와 혼인하고 머물러 살게 되었다. 영조와 영희는 파계를 안타까워하며 부설을 남겨두고 오대산으로 떠났다. 세속에 머물러 수도하는 15년 동안 부설은 등운(登雲) · 월명(月明) 남매를 두었다. 두 자녀를 부인에게 맡기고 아프다며 홀로 수도에 전념하여 5년 만에 크게 깨달았다.

옛 벗 영조 · 영희가 오랜 수도를 마치고 돌아가는 길에 부설을 찾아왔다. 세 사람은 서로 공부의 숙련도를 알아보기 위하여 물병 세 개를 달아 놓고 각자 하나씩 쳤다. 두 벗의 병은 깨어지면서 물이 흘러내렸으나 부설의 병은 깨졌지만 물은 그대로 공중에 달려 있었다. 속세에 머물러 수도한 부설의 깨달음이 출가 수도한 두 벗을 앞질렀던 것이다.

그러고 나서 부설은 주2이 울리는 가운데 입적하였다. 두 자녀도 수도하여 열반하였고, 아내 묘화는 110세를 누렸다. 산문의 주3들은 두 자녀의 이름으로 암자를 지었고, 지금까지 등운암과 월명암으로 불려온다.

「부설전」은 일련의 부설 설화와 『삼국유사』 등 전대 서사를 기반으로 소설화한 작품이다. 주인공 부설과 두 도반의 대결 구도는 「노힐부득과 달달박박」·「광덕과 엄장」·「원효와 의상」 등 불교 서사물에서 자주 나타났던 것으로, 「부설전」은 이러한 대결 구도를 활용해 작품의 긴장감을 유지하고 있다. 또한 기존 승전(僧傳)이 표방한 사실 지향성을 넘어 허구적 인물을 통해 주4의 고행과 주5의 역정을 드러냈다. 이 밖에 삽입시와 불교 용어의 적절한 활용을 통해 대승적 주6의 서사화라는 주제를 선명하게 구현하는 동시에, 산중에서의 자족적 깨달음을 지향하는 당대 승단에 대한 비판 의식까지 투영하고 있다. 이러한 면에서 「부설전」은 단순한 재가성도담(在家成道譚)이 아닌 본격적인 불교소설이라 할 수 있다.