어득강전 ()

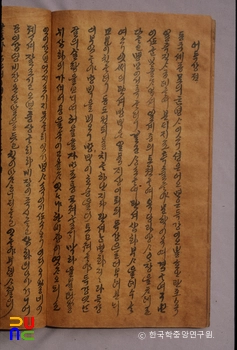

한글 필사본. 1책(15장). 한국학중앙연구원 도서관에 있는 『청학동긔』에 합철되어 있다. 권말에 “병술정월념이일필교신셔언”이라는 필사기로 보아, 고종 23년(1886) 음력 정월 22일에 필사된 것임을 알 수 있다. ‘필교신셔언(畢校新書諺)’은 그 무렵에 창작된 한글소설을 교정 완료했다는 뜻인 듯하다.

본문 중에 주1이 있는 것으로 보아, 저본(底本)이 별도로 있었던 것 같다. 이 소설은 조선 중종 때의 문신 어득강(魚得江)을 주인공으로, 해학적인 일화를 새로 꾸며낸 내용이다.

이 소설은 세종조를 시대 배경으로 하며, 어득강이 관서 삼화부사로 있을 때 주2의 습벽이 있는 주3을 골려 준 이야기를 주 사건으로 꾸며 내었다. 그 가운데 방백이 거짓으로 죽은 기생과 강루에서 만나는 이야기는 「홍장설화(紅粧說話)」를 번안한 것이다.

줄거리를 소개하면 다음과 같다. 어득강의 재주를 시기하는 방백은 비장 둘을 시켜 어득강을 속이려 했으나, 젊은 비장은 술에 취해 중처럼 머리가 깎여 돌아오고, 늙은 비장은 꼭두서니 끓인 물에 세수해 흰 수염이 붉어져서 돌아온다. 다시 아들을 보내나, 아들은 복어 독을 잘못 먹은 줄 알고 어득강이 주는 똥물을 해독약으로 속아 마시고는 돌아온다.

이에 방백은 직접 순찰을 나가 어득강의 허물을 잡으려 한다. 어득강은 기생 홍랑을 통인의 누이로 꾸며 방백과 운우지정(雲雨之情)을 나누게 한 뒤 방백에게 상복을 입게 만든다.

그리고는 통인의 누이가 죽은 것으로 꾸민다. 그 귀신이 방백에게 나타나 영월정에서 만나기를 약조하게 하고, 홍랑은 영월정에서 만난 방백에게 똥물로 만든 선약을 먹게 한다. 또, 통인은 죽은 이의 소원이라고 방백에게 홍랑의 거짓 묘에 제를 올리게 한다.

방백이 이 사실들을 들어 상감께 상소하니, 상감은 어사를 보내 어득강의 죄상을 살피게 한다. 그러나 어사조차도 그에게 속아, 통정한 여인의 적삼만 문서함에 담아 돌아온다.

노한 상감이 어득강을 잡아 올리라 하는데, 어득강은 어전에서도 재담을 한다. 이에 상감은 노기를 풀고 그 재주를 칭송해 동지돈녕부사(同知敦寧府事)를 제수하고, 또 주4하게 한다.

이 소설은 시간적 배경과 사건 등이 실존 인물 어득강의 행적과 무관하지만, 해학에 능했다는 어득강의 성격을 기반으로 하여 형성된 것으로 보인다. 김정국(金正國, 1485∼1541)의 『사재척언(思齋摭言)』, 유몽인(柳夢寅, 15591623)의 『어우야담(於于野譚)』, 권별(權鼈, 15891671)의 『해동잡록(海東雜錄)』 등에는 어득강의 해학에 관한 일화가 수록되어 있으며, 이후 이러한 일화는 『대동야승』· 『연려실기술』 등에도 재수록되며 계속 전해졌다. 이러한 사실로 미루어 볼 때 실존 인물 어득강이 능청스럽게 농담을 잘했다는 이야기는 조선 후기에 상당히 알려졌던 듯하다.

한편 이 소설은 속고 속이는 구조의 반복과 점층으로 구성되어 있는데, 그 과정에서 전대의 설화를 다수 차용하고 있다. ‘첫 번째 비장 속이기’에 보이는 ‘속임수로 승려처럼 머리 깎고 장삼 입히기’ 모티프, ‘두 번째 비장 속이기’에 보이는 ‘속임수로 수염 붉게 물들이기’ 모티프, ‘방백의 아들 속이기’ 및 ‘방백 속이기’에 보이는 ‘속임수로 똥물 먹이기’ 모티프는 공통적으로 ‘가짜 신선 설화’에 연원을 둔 것으로 추정되며, ‘방백 속이기’와 ‘어사 속이기’에는 조선시대 유행한 ‘남성 훼절담(男性 毁節譚)’에 연원을 두고 있다. 마지막으로 임금과의 재담은 이수광(李睟光, 1563~1628)의 『지봉유설(芝峯類說)』에 유사한 이야기가 보인다.

이 소설은 민간에 전해지는 속고 속이기에 해당하는 설화와 야담을 엮어 소설화하였다는 점에서 문학사적 의의를 찾을 수 있다. 속이기의 연쇄로 이루어진 구성이 권력에 대한 주5이라는 일관적 목표 하에 반복·점층되는 것은 이 소설이 지니고 있는 중세 관료 체제의 문제에 대한 비판적 의식을 잘 드러낸다.

또한, 방백과 수령의 대립 구도나 방백이 통인의 누이는 사족 부녀가 아니니 수절할 것이 무엇 있느냐고 한다든가, 누이와의 일이 잘 되면 통인을 양반이 되게 하고 군관을 시켰다가 나중에 병판이 되면 그를 천만호를 시켜 주겠다고 꼬드기는 말들은 당시의 시대상을 잘 드러내 준다고 하겠다.

그리고 이 소설에서는 “닭의 알로 성을 쌓는다.”라든가 “암탉이 알을 낳으면 수탉이 운다.”라든가 하는 속담들을 교묘히 이용하기도 하였다. 실존 인물을 주인공으로 삼아 일체의 권위를 부정하고 위계질서를 전도시키고자 한 민중 해학의 정신이 담겨 있다.