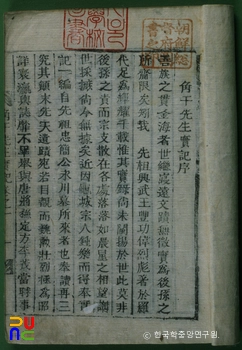

각간선생실기 ()

3권 3책. 한문 목활자본. 김유신(金庾信)의 전기(傳記)로, 겉표지에는 ‘각간집(角干集)’이라 쓰여 있다.

현재 영남대학교 중앙도서관 주1 · 주2 · 서울대학교 규장각한국학연구원 주3 · 국립중앙도서관 주4가 있다. 이 외에도 1924년에 다른 제목으로 간행된 『개국공실기(開國公實紀)』 등 5~6종의 이본이 전해 오고 있다.

간행 시기가 가장 빠른 영남대학교 중앙도서관 도서에는 1899년에 쓴 조의현(趙儀顯)의 서(序)와 1900년에 쓴 이집하(李集夏)의 기(記)가 수록되어 있다. 여기에 따르면 이 책은 후손 김종훈(金淙壎)과 김창우(金昌宇)가 김치복(金致馥)의 집안에 전해지던 『각간연의서(角干演義書)』를 저본으로 하여 간행한 것이다.

이 작품은 『삼국사기』 「열전」 김유신 조를 바탕으로, 여러 설화와 구전되던 전설들을 더하고 『삼국지연의』를 모방하여 소설식으로 번안한 것이다. 작품의 내용은 다음과 같다.

김유신은 주5이 김해이고, 가락태왕(駕洛太王)의 13세손이다. 한 스님이 김유신의 이름을 보고, 김유신이 천하에 떨치는 귀한 사람이 될 것이라고 예언하였다.

김유신은 천관(天官)의 집에 갔던 말을 베고 돌아온 뒤 중앙 석굴에서 무술을 수련했다. 그러다가 신인에게 비결과 보검 · 용마 · 부하 장수들을 얻는다. 꿈속에서 증조부 구형왕의 지시를 받아, 낭비성(娘臂城) 전투에서 아군(我軍)을 위기에서 구하고 대승하였다. 백결(白結)의 문하에서 김춘추(金春秋)를 만났고, 김춘추의 둘째 여동생에게 장가든다.

김춘추가 백제의 침공으로 사위 김품석(金品釋)을 잃고 고구려로 원병(援兵)을 청하러 갔다가 투옥된다. 이에 김유신은 김춘추를 구하고자 고구려와 싸운다. 또 백제군과 싸워 일곱 성(城)을 얻는다. 그리고 계략으로 역적 비담(毗曇)을 토벌하는 데 성공한다. 또 늙은 종 춘덕(春德)을 시켜 고구려의 옥부(玉符)를 가져오게 한 계책으로, 고구려 · 왜 · 말갈 · 백제의 병사들을 물리친다.

김춘추가 당나라에 원병을 청해서 소정방(蘇定方)이 백제를 치러 왔는데, 소정방은 성충(成忠)의 뇌물을 받고 환군한다. 백제는 당나라가 신라에게 병사들을 지원한다는 소식을 듣고 신라를 공격한다. 김유신은 백제군과 싸웠고, 그 과정에서 백제의 장수 이정복(李正福)을 귀순시킨다.

백제군과 싸우고 계림(鷄林: 현, 경상북도 경주시)으로 돌아온 김유신은 문영(文穎)의 말대로 미인계를 써서, 백제의 왕과 신하들이 음란하고 방탕하게 놀도록 만들었으며, 성충을 궁지에 몰아넣어 귀양가게 하였다. 이후 병사들을 거느리고 황산벌전투(黃山伐戰鬪)에서 백제군을 이긴다. 한편 소정방은 김유신의 지시대로 백마를 미끼로 삼아 백강에서 용을 낚아 무사히 강을 건넌다. 그리고 백제를 멸망시켜 크게 잔치를 한다.

그 후 김유신은 천문을 보고 고구려의 남침이 있을 것을 미리 알고, 고구려의 첩자에게 경고하여 고구려의 침략을 막는다. 이어서 신라를 침략한 백제의 태자 임정(臨政) 풍(豊)과 왜군을 격퇴시킨다. 그리고 계림으로 돌아와 종묘에 개선을 알리고, 탐라(耽羅) · 유구(琉球) · 우산(于山) · 예맥(穢貊) 등으로부터 주7를 받는다.

무열왕은 태자를 불러서 김유신에게 맡기며, 김유신에게 태자를 잘 도와주라고 유언하고 죽는다. 태자는 문무왕이 되어 정사를 모두 김유신에게 맡긴다.

연개소문이 남침하여 원술(元述)을 이기자, 김유신이 서도(西都)에서 계림으로 돌아와 문무왕을 안심시킨다. 당나라가 고구려를 치기로 하자 신라 군사도 북진을 하였다.

백제 왕실의 친족인 복신(福信)이 고구려를 위해 싸웠으나 김유신의 계책으로 신라군이 고구려군을 크게 이긴다. 김유신이 선견지명으로 흑치상지(黑齒常之)의 백제 유군(遺軍)을 무찌르고, 봉상정경평양군개국공(奉常正卿平壤郡開國公)이 된다.

666년(보장왕 25)에 연개소문이 죽고 고구려에 내분이 생기자, 김유신의 지시를 받은 신라군이 당나라 병사와 함께 고구려를 친다. 소정방이 신라 · 고구려의 싸움에 어부지리를 얻을 생각으로 군사를 이끌고 돌아오자, 김유신이 계책을 내어 당진 땅에서 사향가(思鄕歌)를 불러 여러 가지 트집과 욕심을 부리는 당나라군을 회군시킨다.

김유신은 왜승 현효(玄曉)를 잡아서 왜군의 침공을 미리 예방한 다음 고구려를 평정하고 79세에 운명한다. 혜공왕 때 김유신의 자손인 김융(金融)이 죄없이 죽자 돌개바람이 되어서 꾸짖으니, 혜공왕이 신하를 묘에 보내어 사죄하고 김유신의 명복을 빌게 했다.

이 작품은 김유신이라는 역사적 인물의 일생을 기반으로, 『삼국유사』 · 『동국여지승람』 · 『동경잡기(東京雜記)』 등과 같은 문헌과 구전되어 온 설화를 더해서, 사실과 허구를 주8하는 방식으로 창작된 소설이다. 승려가 김유신의 관상을 보고 장래를 예언했다거나 당나라 장수 소정방을 구한 일 등은 『삼국사기』 열전에는 기록되지 않은 허구적인 내용이다.

이렇게 김유신의 행적을 소설화한 작품은 19세기 말~20세기 초에 「흥무왕연의」 · 「흥무왕실기」 · 「흥무왕삼한전」 · 「개국공실기」 등 다양한 제목으로 전승되고 있는데, 실제 역사를 배경으로 하면서 사실과 허구를 뒤섞은 서술 방식은 조선 후기 연의소설 창작과 맥락이 닿아 있다.