수라도 ()

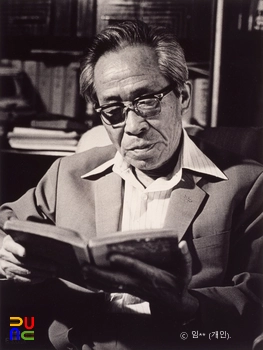

김정한(金廷漢)이 지은 중편소설. 1969년 6월 『월간문학(月刊文學)』 8호에 발표되었고, 1975년 삼중당에서 간행한 같은 제목의 단편집에 수록되었다. 가야 부인이라는 한 개인의 생애를 중심으로, 낙동강을 배경으로 한 허씨 문중의 가계와 오봉산 밑 촌락의 변화를 통하여 한국 근대사의 변천을 보여준 작품이다.

가야 부인의 임종자리에서 외손녀인 분이는 과거를 회상한다. 가야 부인은 국권상실 다음해 유교가문인 허씨 문중으로 시집을 왔다. 왜놈이 주는 ‘합방은사금’이라는 것을 안 받고 밉게 보이다가 시할아버지는 서간도로 떠나고 시아버지 오봉 선생은 아버지를 찾기 위하여 만주 땅을 헤맸지만 가산만 탕진한다.

3 · 1만세사건이 일어나 주1인 밀양 양반을 잃은 후 서생인 남편 명호 양반을 대신해서 온갖 집안살림을 도맡아온 가야 부인은 십여 년의 세월 끝에 집안으로부터 가모의 대접을 받기에 이른다.

완고한 유교집안에서 금지된 절 나들이를 시어머니와 손아래 밀양 동서를 보내기도 하는 가야 부인은 우연히 산기슭에 묻힌 돌미륵을 발견하게 된 일을 계기로 집안살림의 그늘에서 벗어나 자신의 삶을 도모한다. 죽은 주2의 사위가 돌미륵을 모실 미륵당을 지어주고, 오봉 선생은 고등계의 어거지 사건에 연루되었다가 출옥 후 누운 채 칠십 노령으로 세상을 떠났다.

이듬해 광복은 되었어도 명호 양반이나 일본 유학에서 돌아온 막내아들은 출세하지 못하고, 오히려 고등계 경부로 있던 참봉집 맏아들도 피신해 있다가 경찰간부가 되더니 국회의원으로 뽑힌다. 가야 부인은 멀리 포성이 울려오자 막내아들의 이름을 불러보며 최후를 기다린다.

작품의 제목이 암시하고 있듯이 주인공 가야 부인의 삶의 역정이 ‘수라도’로 표상된다. 실제로 작품의 내용 자체가 전쟁 · 증오 · 파괴가 그치지 않는 어둠의 시대를 그려내고 있다는 점을 쉽게 짐작할 수 있다. 소설은 가야 부인의 임종에서부터 거슬러 올라가 과거의 삶을 회상하는 방식으로 서술되어 있다. 결국 인물의 일대기를 염두에 두면서도 전기적 성격보다는 시대와 사회를 구상적으로 그려낸다는 포괄적인 연대기적(年代記的) 형식에 더욱 치중하고 있는 셈이다.

작가는 역사의 현장을 포착하기 위하여 일제에 대한 항쟁을 그려내면서도, 전통적인 의식의 기반을 이루었던 유교와 불교의 갈등을 함께 그려내었고 또한 평민들의 삶의 의지를 중시하였다. 결국, 이 소설은 우리의 역사에 대한 포괄적인 인식의 범주에 속하는 것이다. 또한, 모든 갈등이 여주인공인 가야 부인을 중심으로 극복되고 있다는 점도 중요한 일면이다.

수난의 역사를 걸머지고 살아온 가야 부인은 부처의 인격으로 형상화되기 때문에, 가야 부인의 신심에 의하여 모든 고난은 승화된 역사의 차원으로 고양된다. 더구나, 이러한 정신이 외손녀인 분이에게 이어지도록 고안되어 있는 점은 가야 부인의 이야기가 한 개인의 기록이 아니라 우리 민족 모두의 기억이며 이야기라는 추론을 가능하게 하며, 이 작품의 진정한 의미를 짐작하게 한다.