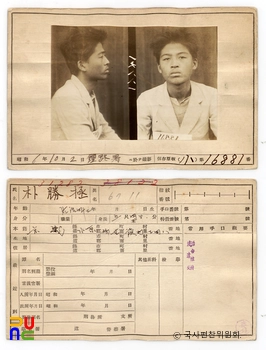

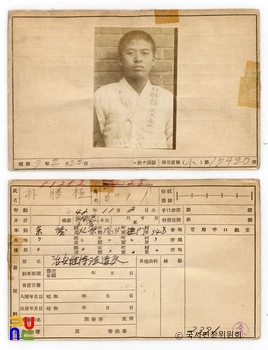

박승극 ()

1930년대 중반에는 창작방법논쟁 등에 적극적으로 참여함으로써 비평가로서 입지를 굳히고 있다. 주요 평론으로는 「푸로작가의 동향」( 『조선일보』, 1933.9.2∼7) · 「최근의 푸로시단」(『조선일보』, 1933.9.30) · 「농촌소설집」(『조선일보』, 1933.12.10∼14) · 「문예와 정치」( 『동아일보』, 1934.6.5∼9) · 「리얼리즘소고」( 『조선중앙일보』, 1935.3.11∼30) · 「조선문학의 재건설」( 『신동아』, 1935.6) · 「예술동맹해산에 제하야」( 『신조선』4, 1935.8) · 「창작방법의 확립을 위하여」(『조선중앙일보』, 1935.12.14∼22) · 「그의 인간사상과 작품 문장에 대하여-이기영검토」( 『풍림』, 1937.5) 등이 있다.

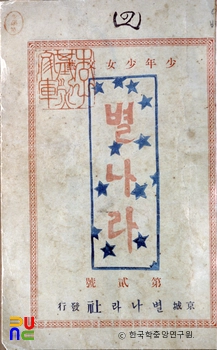

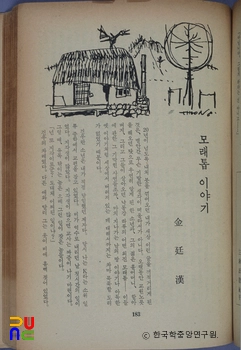

주요 작품으로는 「농민」( 『조선지광』, 1929.6) · 「재출발」(『비판』, 1931.7∼8) · 「그 여자」( 『신인문학』, 1935.8) · 「색등 밑에서」(『신인문학』, 1935.10) · 「항간사」(『신인문학』, 1935.12) · 「화초」( 『신조선』, 1935.12) · 「추야장」(『신인문학』, 1936.1) · 「풍경」(『신조선』, 1936.1) · 「백골」(『비판』, 1936.9) 등이 있고, 광복 직후 발표한 「떡」( 『문학』, 1946.11) · 「길」(『문학평론』, 1947.4) · 「별도 성내다」(『신조선』, 1947.6) 등이 있다. 1938년 수필집 『다여집(多餘集)』을 간행하였다.

박승극의 소설은 주로 식민지 자본주의라는 현실적 상황으로 인해 신음하던 노동자와 농민의 삶을 제재로 하고 있다. 지주나 공장주에 조직적으로 맞서는 노동자 농민의 투쟁을 전면에 내세우지 않았다는 점에서 당시 카프의 창작 경향과는 구분되는 점이 있기는 하나, 자신만의 고유한 소설세계를 만들어내는 데까지는 나아가지 못했다는 평가를 받고 있다.