신증금보 ()

『신증금보』는 1680년에 장악원의 악관이었던 신성에 의해서 편찬된 거문고 악보이다. 서문에 해당하는 ‘금보신증가령’에는 『악학궤범』을 참고하여 거문고 관련 이론적 설명이 포함되어 있으며, 실제 거문고 악보는 『신증금보』라는 이름으로 기록되어 있다. 이 악보의 중요한 특징은 「중대엽」·「북전」·「삭대엽」과 같은 곡들이 평조·평조계면조·우조·우조계면조의 4조를 모두 기록하고 있으며, 「중대엽」과 「삭대엽」은 1·2·3의 분화 과정을 기록하고 있다는 것이다. 이로써 초기 가곡의 형성 과정을 이해하는데 중요한 자료가 되고 있다.

신성(申晟, 1623∼1680)의 본관은 평산(平山), 자는 양기(良器), 호는 후촌(後村)이며, 인조 · 효종 · 현종 · 숙종 연간을 살았던 문인이다. 벼슬에 나아가기 전까지 대부분의 일생을 강호를 유랑하거나 신독재(愼獨齋) 김집(金集, 15741656)의 문하에 있으면서 당대의 빼어난 성리학자들과 교유하며 주5을 연구하였다. 김집의 부친인 사계(沙溪) 김장생(金長生, 15481631)은 신성의 조부인 신감(申鑑, 15701631)의 이종사촌이고, 송시열(宋時烈, 16071689)의 부친 역시 신감과 표친(表親, 외가 친척)이다. 그리고 윤증(尹拯, 16291714)은 신성의 처(16211693)의 종질이다. 신성의 고조부인 신영(14991559)은 1537년(중종 32)에 성균관에서 음악을 이론적으로 연구하는 악정(樂正, 정4품)이었고, 신성의 종조부인 상촌(象村) 신흠(申欽, 15661628)은 장악원 정(正)을 역임하였다.

『신증금보』의 표제명은 "금보신증가령 단(琴譜新證假令 單)"이며 세로 26㎝, 가로 37,8㎝의 크기를 가진다. 1책으로 총 114면으로 구성되어 있다. 원본은 이혜구 박사가 소장하다가 6.25전쟁 때 사라졌으며, 국립국악원에서 청사본(靑寫本)으로 떠 둔 것이 변색될까 우려되어 주6로 주7하여 보관한 것이 남아 주1.

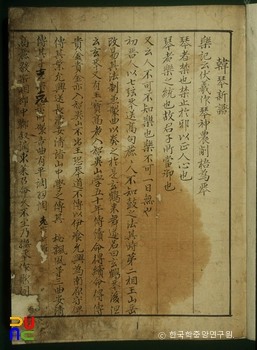

『신증금보』는 병자호란 이후 향악곡의 변천을 보여주는 거문고 악보집으로, 이를 편찬한 인물은 장악원의 악관(樂官)이었던 신성이다. 신성은 어려서부터 음악에 관심을 가지며, 스무 살 때 이미 거문고를 연주할 수 있었다. 다른 가문의 금보도 살펴보고 연주해 보았지만, 대부분의 금보에서 결함을 발견하게 되었고, 이러한 음악으로는 감동을 주기 어려울 것으로 판단하였다.

신성은 홍천 현감 시절, 『신증금보』를 완성하기로 결심하였으며, 이 과정에서 서문에 해당하는 「금보신증가령(琴譜新證假令)」은 장악원 악관 시절에 살펴본 『악학궤범』의 거문고 음악 관련 일부 내용을 기반으로 구성하였다. 악보에 해당하는 「신증금보(新證琴譜)」는 여러 집안의 금보를 조사하여 그 결함을 보완하고, 병자호란 이후에 유행하던 비속한 음악을 정화하고자 하는 목적으로 제작되었다. 신성은 죽기 직전까지 『신증금보』를 다듬고 고쳐서 완성하였으며, 거문고의 주8을 남김으로써 병자호란 이후의 부정한 음악을 개선하고자 하였다. 무엇보다 신성은 음악을 사랑하고 악보라는 음악적 유산을 자손에게 전하고자 했던 마음이 있었다. 결국 그는 그러한 꿈을 이루고 떠났다.

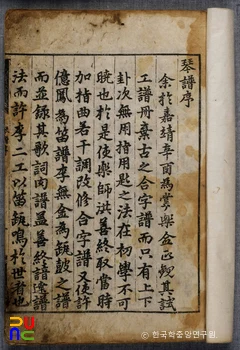

『금보신증가령』은 서문에 해당하는 금보신증가령, 거문고 악보에 해당하는 『신증금보』, 저자인 신성이 남긴 발문의 세 부분으로 나뉜다.

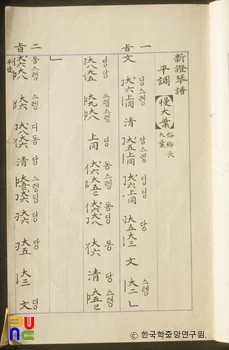

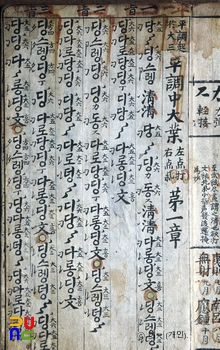

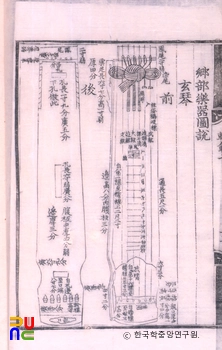

① 서문, 「금보신증가령」 수지명(手指名) · 지법(指法) · 현법(絃法) · 탄법(彈法) · 합자법(合字法) · 안법(按法) · 현사대소법(絃絲大小法) · 현금도(玄琴圖) · 오음(五音) · 십이율칠성도(十二律七聲圖), 율려격팔상생응기도(律呂隔八相生應氣圖), 현금산형(玄琴散形), 오음(五音), 오음배속호(五音配俗呼), 악조총의(樂調總意), 십이율배속호(十二律配俗呼)의 순으로 수록되어 있다. 이 중 손가락의 이름을 설명한 수지명을 제외하면, 모두 『악학궤범』에서 나온 내용이다. 『악학궤범』을 참고하여 금학 즉 거문고를 배울 때 필요한 연주법과 기보법에 관한 이론적 설명 등을 말 그대로 ‘가령’으로서 기록하였다.

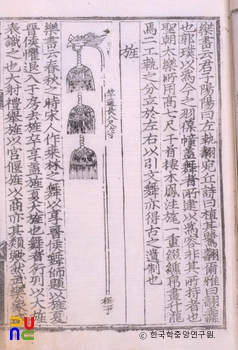

② 거문고 악보, 「신증금보」 「평조 만대엽(속칭 長大葉)」 · 「평조 중대엽 제1·2·3」 · 「평조 북전」 · 「평조 삭대엽 제1·2·3」 · 「평조계면조 중대엽 제1·2·3」 · 「평조계면조 북전」 · 「평조계면조 삭대엽 제1·2·3」 · 「우조 중대엽 주2 · 「우조 북전」 · 「우조계면조 삭대엽 주3 · 「우조계면조 중대엽 제1·2」 · 「우조 삭대엽 제2·3」 · 「평조 조음」 · 「우조 조음」 · 「여민락」 · 「보허자」 · 「영산회상」[^4]의 순으로 거문고 음악이 수록되어 있다.

③ 신성의 발문 신성은 『신증금보』를 편찬할 때, 이 악보에 거문고의 정음을 남겨서 병자호란 이후의 부정한 음악을 개선하고자 하였다. 이러한 목적과 과정을 설명하기 위해 발문을 「신증금보」에 포함시켰다. 이 발문은 신성의 음악 편찬에 대한 동기와 목표를 다루며, 병자호란 이후의 부적절한 음악을 개선하고 음악의 정음을 기록해 자손들에게 전하고자 했던 그의 의지를 나타낸다.

신성은 서문인 ‘금보신증가령’ 제목 아래에 『악학궤범』을 참고하여 금학 즉 거문고를 배울 때 필요한 연주법과 기보법에 관한 이론적 설명 등을 말 그대로 ‘가령’으로서 기록하였는데, 금보 중 『악학궤범』만을 출처로 해서 서문을 작성한 것은 『신증금보』가 유일하다. 거문고의 연주법과 기보법에 관한 내용은 『신증금보』의 것을 고려대 소장 『금보A』에서 그대로 전사하였다. 이 악보는 「중대엽」 · 「북전」 · 「삭대엽」이 평조·평조 계면조· 우조·우조 계면조의 4조를 모두 기록하고 있고, 「중대엽」과 「삭대엽」은 1·2·3의 분화 과정을 기록하고 있기 때문에 초기 가곡의 형성 과정을 이해하는데 중요한 자료가 되고 있다.