용사일기 ()

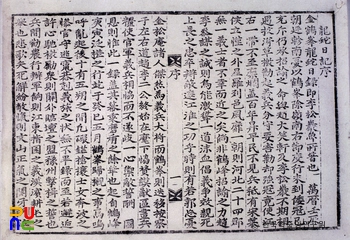

저자 이로(李魯, 1544~1598)는 임진왜란 당시 경상우도 초유사(招諭使) 김성일(金誠一)의 주1였다. 김성일이 1590년(선조 23)에 정사 황윤길(黃允吉)의 부사로 일본에 사행(使行)한 데서 비롯하여, 1593년 4월 진주에서 주2되어 고향인 안동에 묻힐 때까지의 일을 담담하고도 예리한 필체로 기술하였다.

연보에 따르면 「용사일기」는 1597년(54세) 3월에 완성한 것으로 기록되어 있다. 또한 저술 목적에 대해서는 “김성일 선생의 임진 · 계사년 행적이 인멸되어 전해지지 못할까 두려워하여 당일의 고난을 겪은 본말을 빠짐없이 모두 손으로 기록하였다.”라고 밝혀 두었다. 그리고 이 일기의 내용을 줄여 「문수지(文殊志)」라고 이름을 붙이고, 김성일 선생의 댁으로 보냈다는 기록을 확인할 수 있다. 이 축약본 「문수지」는 저자의 문집 『송암집(松巖集)』 권4에 실려 있다.

김성일은 전쟁 중에도 농사를 권하고 군량을 판출하며, 분쟁을 화해시켜 원한에 대적하게 한다. 백성들은 주3으로 타이르고 주4으로 책망하며 임금께는 장계(狀啓)로써 아뢰어 군무에 힘을 다하였다. 「용사일기」에는 이와 같이 죽음에 이르러서도 나라를 걱정하는 김성일의 애국충정이 잘 드러나고 있다.

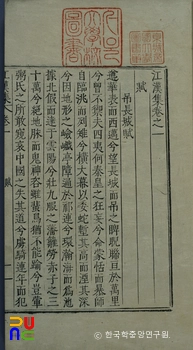

「용사일기」의 서문에서 서명서(徐命瑞)는 그가 저자의 출생지인 의령현감으로 있을 때에 후손 이일화(李一華) · 이일신(李一藎)의 요청으로 「용사일기」의 초고를 받아보고 느끼는 바가 있어 서문을 쓴다고 하였다.

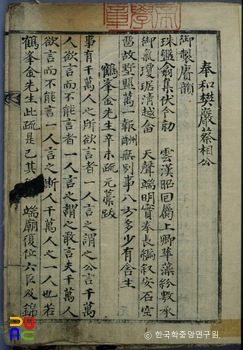

또, 이황(李滉)의 학문적 전통을 이은 학자인 이상정(李象靖)이 발문을 썼다. 저자의 6대 봉사손(奉祀孫) 이후만(李垕晩)이 감히 이 책을 사사로이 못하여 바로 인쇄를 해서 오래도록 전하게 하려고 한다고 하니, 이에 느껴 발(跋)하는 것이라고 적고 있다.

뒷날에 본문을 약간 첨삭하고, 책 끝에 「촉석루삼장사시병서(矗石樓三壯士詩幷序)」를 붙여 재간하였다.

초유사 김성일의 활동을 중심으로 기록한 것이지만, 당시 의병들의 활동과 관군, 그리고 백성들과의 상관성을 유기적으로 요령 있게 기록해 놓았다. 특히, 임진년 4월 왜란이 일어난 뒤부터 약 15개월 간의 전쟁 상황이 매우 자세하고 사실적으로 기록되어 있어 사료로서의 가치가 매우 높다. 뿐만 아니라 일기문학으로도 의미가 큰 작품이라 할만하다. 1960년에 부산대학교 한일문화연구소에서 초간본을 역주하여 간행한 바 있다.