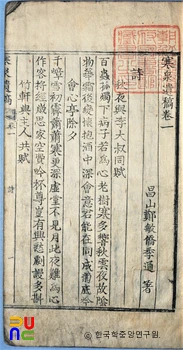

한천유고 ()

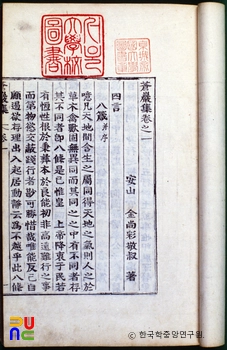

2권 1책. 목활자본. 국립중앙도서관에 소장되어 있다.

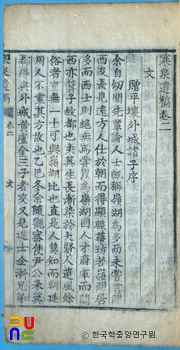

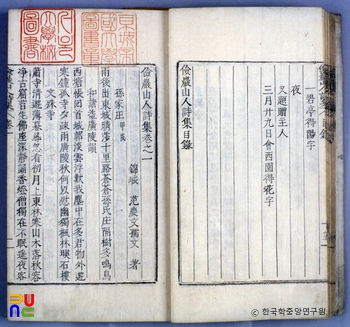

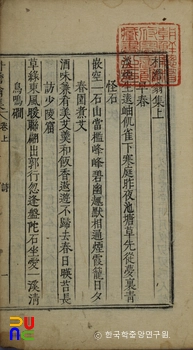

권1에 시 282수, 권2에 서(序) 1편, 기(記) 1편, 논(論) 1편 등 문 3편이 실려 있고, 부록으로 정내교가 지은 「망제계통본말(亡弟季通本末)」과 조현명의 묘지명, 안중관(安重觀)의 묘표가 수록되어 있다.

수록된 작품은 대부분이 시인데, 그 중 「군정탄(軍丁歎)」은 정민교의 대표작이라고 할 만하다. 이 시는 조선 후기의 문란했던 세제(稅制)인 군정 가운데 황구첨정(黃口簽丁)[^1]의 폐해를 사실적으로 그린 서사시로서 42행의 7언시이다. 내용은 작자가 우산(牛山)이라는 곳을 지나가다가 울고 있는 아낙네를 만나 사정 이야기를 듣고 자신의 심경을 피력한 것이다.

여기에서 정민교는 첨정이란 군대를 충족하게 하는 데 목적이 있을 뿐이지, 백성에게 폐해를 끼치게 하고자 한 것은 아니라고 하여, 백성의 고통을 외면하는 현관을 준열히 꾸짖는다. 또한, 질병으로 백성들은 절반이나 죽었고 거기에다 백골징포는 더욱 혹독한 현 상태로 보아 이 법은 고쳐지지 않을 것 같으니, “일찌감치 죽어 버려 네 남편을 쫓아가는 것이 나을 것이다.”라고 그 아낙네에게 충고한다.

이러한 투의 작품은 어떤 시인의 사회 시에서도 찾아볼 수 없는 것으로, 이는 정민교가 당시 현실을 어떻게 인식하고 있었는지를 잘 보여주는 작품이라고 할 수 있다.

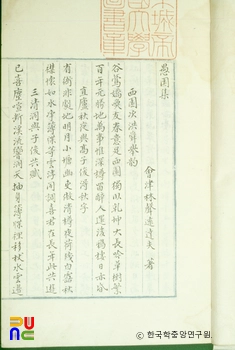

정민교의 시는 ‘정진어신(情眞語新)’ · ‘사치섬일(思致贍逸)’이라는 평을 들었고, 조현명은 발문에서 “때때로 기갈운삽(氣竭韻澁)함이 보였으니 이것이 그가 35세로 요절하게 된 까닭”이라고 하였다. 정민교의 작품은 홍세태(洪世泰) · 조현명과 주2한 것이 많다.

권2의 문은 시인으로 활동하였던 정민교의 문재(文才)를 엿볼 수 있게 해주는 것이며, 부록의 「망제계통본말」은 정민교의 짧은 생애를 가까이에서 보아온 형이 쓴 것이라는 점에서, 정민교의 인물됨과 가정사를 자세히 살필 수 있다.