불교 성자 ( )

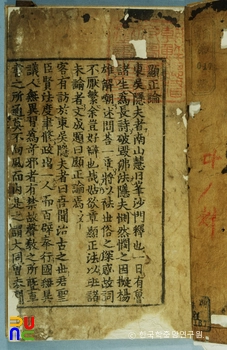

『장아함경』 등 불교 경전에서 성자[성인]의 의미는 세속의 번뇌를 끊고 깨달은 이, 자비행을 펼치는 이를 말하며, 동아시아에서는 유교의 성인과 대비하여 불교에 특화된 명칭이 성자이다. 한국의 역사에서 불교를 위해 목숨을 바쳤거나 중생구제에 힘쓴 인물을 성자라 할 수 있다.

이차돈(異次頓, 506~527)은 자신을 희생하여 신라의 불교 공인을 앞당긴 인물이다. 『삼국유사』에 따르면 527년 법흥왕이 흥륜사(興輪寺)를 지으려 할 때 귀족들의 반발이 거세자, 공사가 지연되는 죄를 물어 측근 이차돈을 처형함으로써 왕의 굳은 의지를 보여주었다. 이때 이차돈의 목에서 하얀 피가 솟구치는 이변이 발생하여 마침내 불교가 공인되었다.

조선에 들어 승정(僧政) 체제를 축소하는 방향으로 억불의 기조가 유지되었고, 16세기 초에 선종과 교종의 양종이 폐지되고 『경국대전』의 불교 조항이 사문화되었다. 1550년(명종 5) 문정대비에 의해 선교 양종이 재건되고 도승(度僧)과 승과(僧科)가 재개되었는데, 이때 불교계를 대표한 이가 선종판사 허응 보우(虛應普雨, 1509~1565)였다. 1565년 문정대비가 세상을 뜨자 양종 재건의 죄를 물어 보우는 제주도로 유배되었고 제주목사에 의해 죽임을 당했다. 대비의 유훈으로 존속했던 선교 양종도 이듬해 혁파되었다.

삼국시대

삼국 통일 전쟁기인 7세기에 파격적 대중 교화로 이름을 남긴 신라의 승려는 혜숙(惠宿), 혜공(惠空), 대안(大安)이었다. 혜숙은 지방에서 대중 포교에 전념했고, 혜공은 삼태기를 쓰고 춤추고 노래하며 교화를 펼쳤으며, 대안은 저잣거리를 돌아다니면서 민간에 불교를 널리 퍼트렸다.

불교 사상가로 명성을 떨친 원효(元曉, 617~686) 또한 불교 대중화에 앞장선 선각자였다. 그는 무덤에서 해골 물을 마시고 모든 것은 마음먹기 나름이라는 깨달음을 얻은 설화로도 잘 알려졌지만, 광대춤을 추고 노래 부르며 어디에도 얽매이거나 막힘없는 무애행(無碍行)을 펼친 일로도 유명하다.

그는 신라인들에게 누구나 부처가 될 수 있다는 확신을 주었고 아미타 정토 신앙의 길을 열어주었다. 원효는 세간과 출세간에 걸림 없는 자유인으로서 중생구제의 대승적 가치 실현을 위해 온몸을 바친 성자였다.

의상(義相, 625~702)은 해동 화엄의 초조로서 화엄의 실천수행에 적극적으로 나섰다. 그는 모든 현상은 서로 의지하고 원융하며 중생과 부처가 다르지 않다고 보았고, 자신이 바로 부처이고 남들도 모두 부처임을 깨달아 존중하고 이타행(利他行)을 할 것을 주장했다.

의상은 국왕의 토지 기부 제의를 거절하여 무소유를 실현했고 하층민 제자를 받아들이는 등 무차별의 평등을 추구했다. 또 중생구제를 위한 신앙으로 아미타와 관음신앙을 중시하고 권장했다.

고려시대

고려시대에는 보조 지눌(普照知訥, 11581210)과 원묘 요세(圓妙了世, 11631245)를 결사(結社) 수행과 불교 대중화의 성자로 꼽을 수 있다.

지눌은 팔공산 거조암(居祖庵)에서 선정(禪定)수행과 지혜를 함께 닦는 정혜쌍수(定慧雙修)를 내걸고 선승과 교학승, 재가자를 망라한 정혜결사를 조직했다. 또한 수선사(修禪社)를 열어 선 수행과 지혜의 체득을 동시에 추구하는 선교 융합의 방향, 자신이 부처임을 깨닫고 실천하는 돈오점수(頓悟漸修)의 방안, 곧바로 깨달음의 경지에 이르는 간화선(看話禪) 수행에 매진했다.

요세는 백련(白蓮)결사를 만들어 모든 중생이 평등하다는 천태(天台)의 교학과 관행, 신앙에 의한 수행을 실천했다. 매일 천태의 선관(禪觀)을 닦고 『법화경』을 독송했으며 다라니 천 번, 아미타불 만 번을 염송하고 53부처를 12번씩 돌며 전생의 업보를 참회하였다.

또 백련사에 보현(普賢)도량을 설치했는데 왕족을 비롯해 다양한 계층의 1,000여 명이 성황을 이루었다. 당시 소 치는 아이와 말 모는 더벅머리도 우러르며 귀의하는 등 대중적 친화력과 포용력을 가졌다.

조선시대

조선에서는 임진왜란 때 5,000여 의승군을 이끈 청허 휴정(淸虛 休靜, 1520-1604)과 제자 사명 유정(四溟 惟政, 1544~1610)을 나라를 지킨 성자로 볼 수 있다. 의승군은 평양성 탈환과 행주산성 전투 등에서 큰 공을 세웠고 산성 축조와 방어, 문화유산 수호 등에 이바지하였다. 유정은 에도막부를 세운 도쿠가와 이에야스[德川家康]를 만나 포로 송환 등의 전후 교섭을 담당했다.

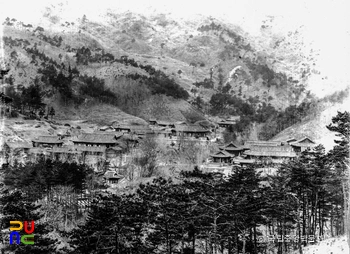

환성 지안(喚醒志安, 1664-1729)이 1724년 금산사(金山寺)에서 연 화엄 법회에는 1,400여 명이 모였는데, 지안은 이 일로 무고를 당해 제주도로 유배 가서 1주일 만에 입적했다. 그는 선과 교의 종장으로서 불교의 대중적 확산에 매진하였다.

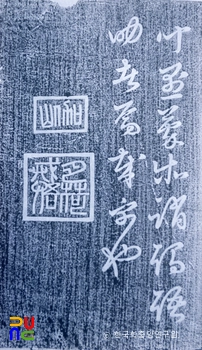

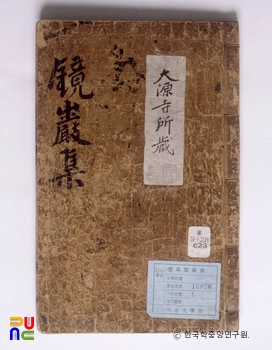

경허 성우(鏡虛惺牛, 1849∼1912)는 근대 선의 중흥조로서 수선(修禪) 결사를 조직하여 생활 선 실천을 장려했다. 깨달음이나 법의 실상을 노래한 국한문 혼용 및 한글 법어와 가사에서 선의 일상화를 위한 진정성을 엿볼 수 있다. 그는 자유자재한 주체를 지향했고 분별이 사라진 무심의 경지를 추구하여 근대 불교의 서막을 열었다.