가산고 ()

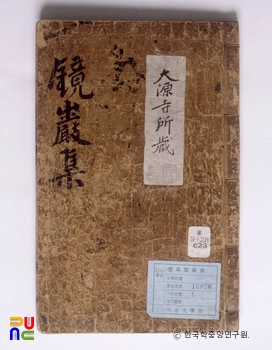

『가산고』는 조선 후기 부휴계 승려 월하 계오(月荷戒悟)의 시가와 산문을 엮어 1852년에 간행한 시문집이다. 『가산집(伽山集)』이라고도 하며, 권수제는 '월하상인유집(月荷上人遺集)'이다. 1852년(철종 3)에 제자 희겸(喜謙)이 시(詩)·축문(祝文)·찬(贊)·서(書)·기(記)·서(序)·상량문(上樑文)·비명(碑銘) 등을 수집하여 간행했다. 1849년(헌종 15)에 쓴 권직(權溭)의 서문과 1852년에 쓴 이기연(李紀淵)의 서문이 있다.

월하 계오(1773~1849)는 부휴계(浮休系) 승려로서 자는 붕거(鵬擧)이다. 속성은 안동 권씨(權氏)이고 7세부터 글을 배우기 시작하여 사람들을 놀라게 할 정도로 시를 잘 지었다고 한다. 11세에 부모님의 뜻을 따라 팔공산 월암(月庵) 화상에게 출가했고 침허 율계(枕虛律戒)에게 구족계를 받고 법을 이었다.

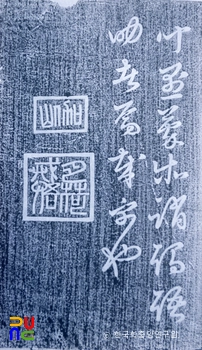

여러 대덕(大德)의 주13에 두루 참여하여 배웠는데 견식이 뛰어났고 선지(禪旨)를 깨달아서 20세에 주14 후학을 지도할 수 있었다. 홍직필(洪直弼) 등의 유학자들과 폭넓게 교유했고 시문과 서예로도 이름을 떨쳤다. 시를 쓸 때 자구를 다듬지 않아도 풍취가 있었고 필법 또한 정미하여 비석과 현판 등의 글씨를 잘 썼다고 한다. 특히 『천자문』을 초서로 써서 판각한 것이 유명하다.

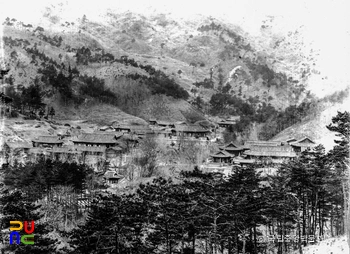

울산 가지산 석남사(石南寺)에서 오래 주15 60세 이후로는 참선과 염불에 전념했으며 평생 계율을 엄수했다. 77세에 석남사 연등정사(燃燈精舍)에서 입적했는데, 부휴 선수(浮休善修)- 벽암 각성(碧巖覺性)- 모운 진언(暮雲震言)- 보광 원민(保光圓旻)- 회암 정혜(晦庵定慧) 이후로 이어지는 부휴계의 교학 계보를 이었다.

4권 1책. 1852년(철종 3) 간행. 목판본. 동국대학교 중앙도서관, 서울대학교 규장각 한국학연구원 등에 소장.

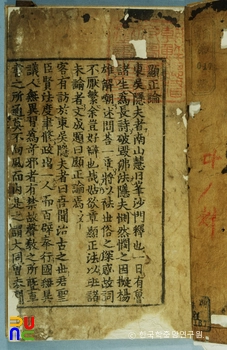

책의 앞머리에는 권직의 서문(1849)과 주16, 이기연의 서문(1852)이 있다. 권직은 계오의 산문은 주9, 시는 주10 평가하면서 직접 만나지는 못했지만 시문을 얻어 볼 수 있어 다행이라고 적었다. 이기연은 계오의 출가와 입적 등 주요 행적을 언급한 후, 시와 문장이 매우 뛰어나다고 찬탄했다.

권1에는 오언 주1 45수 · 오언 주2 27수 · 칠언 주3 57수가 실려 있다. 자신의 심회를 읊은 내용이 대부분으로 고아한 격조를 가진 시로 평가된다.

권2에는 칠언 주4 58수와 「국재수륙대회각단별소(國齋水陸大會各壇別疏)」가 실려 있다. 「국재수륙대회각단별소」는 영산주별(靈山晝別) · 야상별(夜上別) · 야중별(夜中別) · 신중단축문(神衆壇祝文) · 향사축문(享祀祝文) · 표충서원신주이운축문(表忠書院神主移運祝文) · 봉안축문(奉安祝文)으로 구성된다.

권3에는 오언 주5 11수 · 칠언 주6 6수와 서(書) 등이 실려 있다. 수록된 시에는 금강산 · 촉석루 · 주17 · 청심루 · 임경대 등을 돌아보며 쓴 유람시가 많다. 이학규(李學逵)에게 보낸 「봉답남가락이장서(奉答南駕洛李丈書)」 · 「근차해려소송남호운(謹次海廬所送南湖韵)」 등 유학자들과 교류한 시도 적지 않다. 편지 가운데는 홍직필(洪直弼) · 허형(許珩) · 김유헌(金裕憲) 등 유학자들과 교제하면서 유자들의 배불설(排佛說)을 비평하거나 유교와 불교의 교리를 비교하면서 불교의 특장점을 내세운 내용이 돋보인다. 또 「부답상금학헌좌하서(復答上琴鶴軒座下書)」에서는 주11을 하라는 권유를 물리친 이유와 자부심을 밝혀 놓았다.

권4에는 기(記) · 서(序) · 상량문(上樑文) · 「월하대화상행장(月荷大和尙行狀)」 등이 실려 있다. 특히 사찰 중창과 불사 관련 주18이 주목된다. 중창기로는 「석골사상함화암중창기(石骨寺上含花庵重剏記)」 · 「성주쌍계사청암명진당중창기(星州雙溪寺靑巖明眞堂重剏記)」 · 「하동부칠불선원중창기(河東府七佛禪院重剏記)」 등이 있다. 또 「통도사사리각중수상량문(通度寺舍利閣重修上樑文)」 · 「불국사극락전상량문(佛國寺極樂殿上樑文)」 · 「표충서원이건사우상량문(表忠書院移建祠宇上梁文)」 등의 상량문과 「표충사이건기(表忠寺移建記)」도 수록되어 있다. 책의 말미에는 남기항(南基恒)이 쓴 발문이 실려 있다.

조선 후기 경상도 지역에서 활동한 부휴계 승려 월하 계오의 시문집이다. 자연을 노래하거나 자신의 주12를 읊은 시가 많고, 또 유학자들과 주고받은 시와 편지글, 중창기 · 상량문 등에서 당시의 유불 관계와 사상 교류, 각종 불사의 모습 등을 확인해 볼 수 있다.