금강반야바라밀경 ()

• 본 항목의 내용은 해당 분야 전문가의 추천을 통해 선정된 집필자의 학술적 견해로 한국학중앙연구원의 공식입장과 다를 수 있습니다.

내용 요약

정의

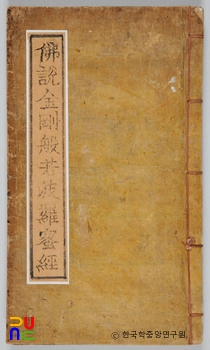

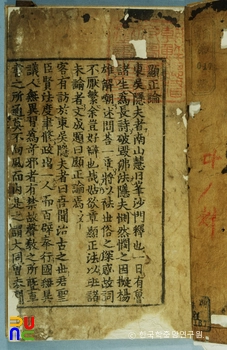

『금강반야바라밀경(金剛般若波羅蜜經)』을 풀이한 6조 혜능의 주석서로서 1305년 청주 원흥사에서 간행한 불서.

저자 및 편자

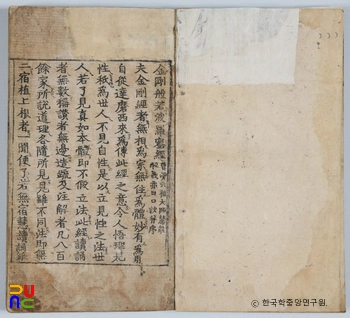

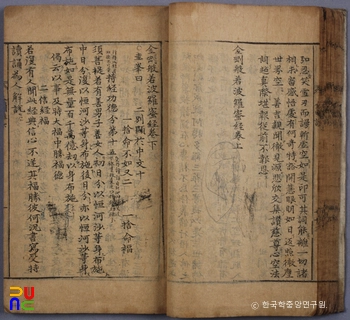

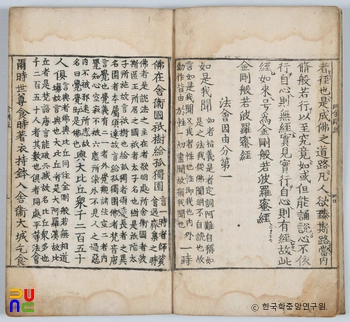

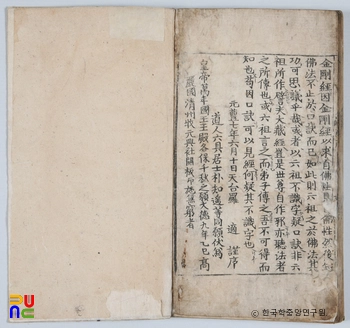

구마라습(鳩摩羅什)주1이 한역한 『금강반야바라밀경』에 대해 중국 선종(禪宗)의 6조 주2이 주3을 붙인 책이다.

서지사항

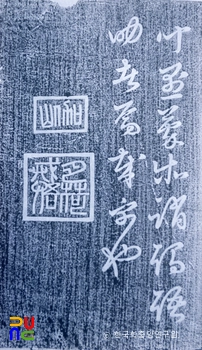

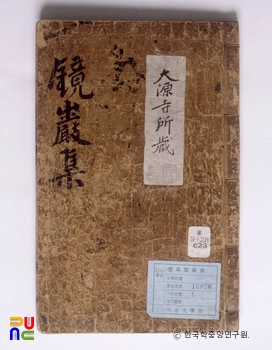

목판본(木板本) 1책으로 충청북도 청주시 청주고인쇄박물관(淸州古印刷博物館)에 소장되어 있다.

편찬 및 간행 경위

구성과 내용

의의 및 평가

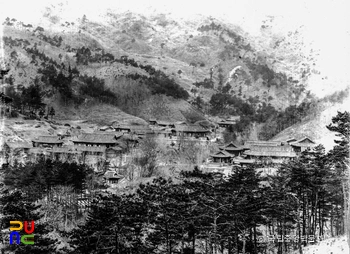

1377년(우왕 3), 흥덕사(興德寺)에서 간행된 『불조직지심체요절(佛祖直指心體要節)』 이전에 간행된 판본으로, 청주 지역이 당시 인쇄 문화의 중심지였음을 보여주는 자료이며 기록 유산의 가치를 인정받아 보물로 지정되었다.

참고문헌

원전

『금강경오가해(金剛經五家解)』

『금강경오가해설의 (金剛經五家解說誼)』

단행본

김재영, 『금강경오가해』 (나란다, 2012)

논문

김무봉, 「한국의 문화: 『금강경언해』의 번역에 관련된 몇 가지 문제」 (『한국사상과 문화』 40, 한국사상문화학회, 2007)

주석

관련 미디어

(5)

집필자