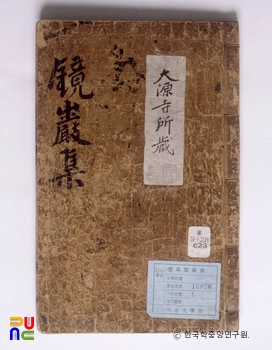

구미 금강사 소장 전적 ( )

「태장계 주4」를 비롯한 다라니 3종은 고려시대의 것이다. 「일체여래심비밀전신사리보협인다라니」는 1152년(고려 의종 6), 「전신사리보협인다라니」은 12~13세기에 조성된 것으로 추정된다.

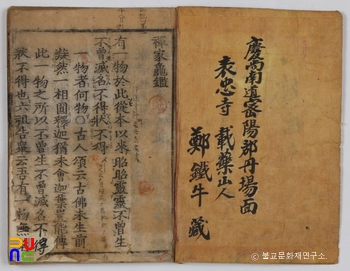

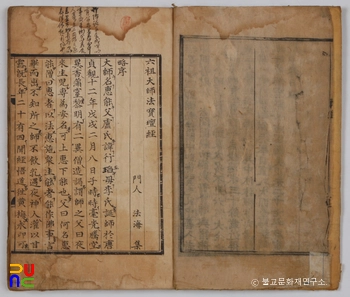

『육조대사법보단경』은 1569년(선조 2), 평안도 상원 해탈사(解脫寺)에서 주5 전북특별자치도 익산의 심곡사(深谷寺)에 목판이 보관된 책이다.

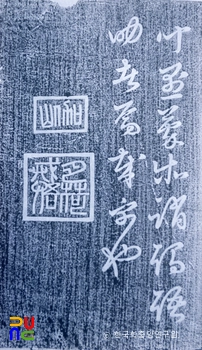

① 「태장계 만다라」 중앙의 글자는 밀교(密敎)에서 비로자나불을 상징하는 ‘아(阿)’ 자이며, 다라니 진언(眞言)이 새겨져 있다.

② 「일체여래심비밀전신사리보협인다라니」는 제목이 왼쪽에서 오른쪽으로 쓰여 있고, 본문은 바깥에 만(卍)자가 뒤집힌 모양으로 가장자리부터 돌아가면서 범어(梵語)가 기재되어 있다.

③ 「전신사리보협인다라니」는 원형의 만다라 도형을 2개 중복하여 찍은 것이다.

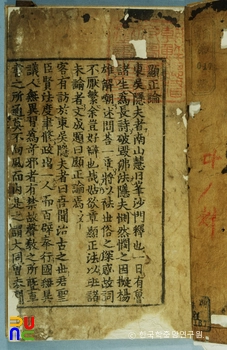

『육조대사법보단경』은 『금강경(金剛經)』에 기초하여 반야삼매(般若三昧)를 설하고 일체법이 주6임을 강조한 것으로, 6조 주11의 높은 위상 덕분에 경전과 동등하게 취급됐다.

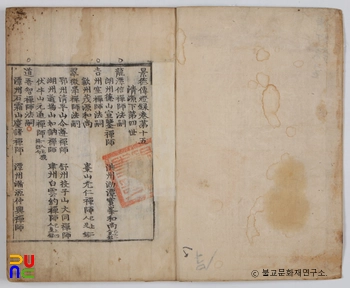

『경덕전등록』은 송의 도원(道源)이 1004년에 편찬한 선종(禪宗)의 주7 사서로서 과거 7불에서 석가모니불(釋迦牟尼佛), 인도의 28조사, 주8 이후 중국 선종의 법맥(法脈) 계보를 밝힌 책이다.

『선가귀감』은 조선 중기, 청허 휴정(淸虛 休靜)의 선사상의 주9를 담은 책으로, 간화선(看話禪)을 우위에 둔 선교겸수의 수행 방안을 주10.

고려시대의 다라니와 조선시대에 간행된 선종 관련 불서를 함께 넣은 불복장 전적으로 지역 사찰의 신앙 및 실천 양상을 볼 수 있는 중요한 사례이다.