경옥유집 ()

경옥(景玉) 이보(李簠)의 본관은 진성(眞城), 자는 신고(信古), 호는 경옥(景玉)이다. 그는 일찍이 퇴계 이황의 학문을 가학으로 계승한 주1 숙부 개곡(開谷) 이이송(李爾松, 15981665)에게서 본격적으로 학문을 익혔다. 약관에 이르러서 개곡의 외숙인 학사(鶴沙) 김응조(金應祖, 15871667)에게 가서 공부하며 학문을 익혔다. 이보는 1676년(47세)에 과거 시험에 급제하게 되었다. 그런데 당시 과거 응시자들이 난동을 부리는 바람에 급기야 과거가 취소되자, 이보는 마침내 과거를 단념하게 된다. 만년에 대곡산(大谷山)에 초옥을 짓고 스스로를 경옥산인이라 하였으며, 김방걸(金邦杰) · 김태기(金泰基) · 이유장(李惟樟) · 유정휘(柳挺輝) 등과 함께 어울렸다.

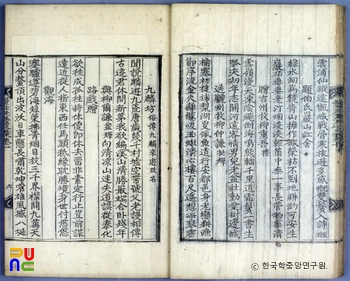

『경옥유집』은 4권 2책의 목판본이다. 문집의 정리는 1813년(순조 13)경 저자의 후손 이인강(李寅綱) 등이 편집 · 간행하였다.

『경옥유집』은 4권 2책의 목활자본이고. 저자의 권두에 김굉(金㙆)의 서가 있다.

권1은 시 113수이다. 저자는 조선의 다양한 풍속을 소재로 한 시를 여러 편 지었는데, 「처용무(處容舞)」 · 「작무(勺舞)」 · 「어부사(漁父詞)」 등을 대표적인 시로 들 수 있다. 곳곳의 유적지를 탐방하여 그곳의 전설을 기록하거나 지나간 역사를 회고하는 내용의 작품들로는 「봉덕종(鳳德鐘)」 · 「조산(造山)」 · 「화장굴(華藏窟)」 등 10여 수를 거론할 수 있다. 또한 농촌 정서를 바탕으로 해서 창작된 시가 많다. 경옥은 자연 산천에 펼쳐지는 경치와 그 변화를 화가가 그림을 그리듯이 자세하게 시로 옮겨 놓았다. 농가의 주2 정경 포착, 부지런히 일하는 농민들의 모습, 농촌 주변의 미물인 개 · 황소 · 반딧불이 · 매미 · 개구리 · 제비 · 참새를 인격화하여 그들의 입장을 사실적으로 그려내었다. 이러한 작품으로는 「문전교목적(聞前郊牧笛)」 · 「경우(耕牛)」 · 「폐견(吠犬)」 · 「급아탄(汲兒歎)」 · 「초아탄(樵兒歎)」 · 「구한탄(久旱歎)」 등을 들 수 있다.

권2는 소 1편, 잡저 3편, 서 6편이다. 경상북도 안동의 경광서원에 주3한 이종준(李宗準) · 권우(權宇) · 장흥효(張興孝)가 학계와 국가에 끼친 공을 찬양한 「경광서원삼현청증소(鏡光書院三賢請贈疏)」, 1687년 안동 기산의 봉황루에서 가진 기로회를 기념하여 쓴 「기산봉황루노인회서(岐山鳳凰樓老人會序)」, 서원이 제사 위주로 설립되는 것을 비판한 「서원설(書院說)」과 유생 상소의 남발을 비판한 「유소설(儒疏說)」 등이 있다. 이를 통해서 그의 유학자적 자세를 엿볼 수 있다.

권3은 기문 10편, 발문 4편, 상량문 2편, 제문 4편, 봉안문 3편, 묘갈명 2편, 묘지명 1편이다. 그중 「와룡산정사기(臥龍山精舍記)」는 표은(瓢隱) 김시온(金是榲)이 주4하며 지내던 곳을 묘사한 작품이다. 주위 경관이 수려함을 잘 묘사했음은 물론, 표은이 타계하기 전 지은 시를 소개하면서 표은의 기상을 형상화하여 마무리하였다. 「몽선각기(夢仙閣記)」는 김천여(金天與)라는 이가 꿈에 주5를 보고서 몽선각을 지어 무릉도원에 버금가는 농가 생활을 하고 있음을 찬탄하였다. 「타양서당중수기(沱陽書堂重修記)」는 고려조 향리의 명현 김시언(金時彥) · 손삼중(孫三重) 등이 강학하던 옛터에 서당을 중건한 내력을 서술하고 있다. 아울러 이 서당을 통해 근래 하락하는 선비들의 기풍이 진작하고 사습이 날로 흥기되기를 소망했다.

권4는 행장 6편, 유사(遺事) 4편, 부록이 실려있는데, 부록은 저자에 대한 묘갈명 · 만사 · 제문 등 총 22편이다. 행장에서는 유자 의식을 지닌 향리 인물들에 대해 기술한다. 「장령옥공행장(掌令玉公行狀)」에서는 응계(凝溪) 옥고(玉沽)가 길재의 문하생으로 박팽년과 성삼문 등을 가르친 점, 대구 고을을 다스리면서 백성들을 위하는 정치를 펼쳤던 점을 강조하였다. 「족부개곡공행장(族父開谷公行狀)」에서는 개곡 이이송을 아버지처럼 여기며 학문을 익힌 점을 술회하였다. 여기에서는 퇴계의 학문을 주6으로 계승했을 뿐만 아니라, 재전 제자들을 통해 퇴계의 학문을 받아들이고 있었음을 파악할 수 있다. 유사(遺事)와 묘갈명 등에는 이보의 생애와 일화가 기록되어 있는데, 우국안민하는 강직한 재야 선비로 형상화하는 데에 초점을 맞췄다.

『경옥유집』은 이보가 스스로 주7로 살면서 추구했던 유교적 덕목의 실천과 그에 따른 유교적 문화의 토착화를 살필 수 있는 중요한 자료이다.