몽오집 ()

『몽오집』은 조선 후기의 문신 김종수의 시가와 산문을 엮어 1912년에 간행한 시문집이다. 신연활자로 간행되었다. 9권 3책의 신연활자본은 저자가 노론의 핵심 인물로서 국가의 문화 정책을 주도하면서 지은 다수의 관각문과 정치적 부침 속에 개인적으로, 또한 주변인들과 교류하며 지은 작품들을 수록했다. 문중에 소장된 16권 8책의 필사본은 신연활자본 『몽오집』 편찬의 사전 단계로서, 김종수의 가족과 개인사에 관한 기록들을 다수 포함하고 있다. 조선 후기 노론 벌열가의 문학과 정치관, 생활을 파악할 수 있다.

저자인 김종수(金鍾秀, 17281799)의 본관은 청풍(淸風), 자(字)는 정부(定夫), 호(號)는 몽오(夢梧) 또는 솔옹(率翁)이다. 김치만(金致萬, 16971753)의 아들로, 노론(老論) 벽파(僻派)의 핵심 가문인 청풍김씨의 일원이다. 그러나 그 자신은 주1의 대표적 인물이었다. 정조(正祖)의 세자 시절 스승으로서 종묘의 묘정(廟庭)에 주2되었다.

김종수는 유소년기에 청풍김씨 가문에 글스승으로 초청된 주3 정래교(鄭來僑, 1681~1759)에게 배웠다. 1750년(영조 26)에 생원시, 진사시에 동시 합격했으며, 1753년(영조 29) 정시(庭試) 초시(初試)에 합격했으나 부친상으로 최종 응시는 하지 못했다. 이후 세자익위사(世子翊衛司) 주4를 시작으로 공조좌랑, 호조정랑, 면천군수(沔川郡守) 등을 역임했다. 1766년(영조 42)에 주5의 명을 얻어, 1768년 식년시에 급제했다. 이후로 세손익위사의 여러 관직, 예조정랑 등을 역임하다가, 1772년(영조 48)에 척신의 집권을 반대한 청명당의 일원이라는 이유로 기장현(機張縣: 현, 부산광역시 기장군)에 유배되었다가 이듬해에 석방되었다. 이후로 청류(淸流)의 명성을 바탕으로 정계에서 승승장구하여, 공조참의에 제수되었고, 1776년에 영조가 사망하자 대행대왕행장(大行大王行狀) 찬집청(纂集廳)의 당상(堂上)으로서 주6을 주재했다. 예조판서, 홍문관예문관 대제학, 지성균관사, 규장각제학, 규장각대제학 등을 역임하며, 정조 시기 문치(文治) 정책의 한 축을 담당했다. 최종 관직은 좌의정에 이르렀다. 사망 직후 문충(文忠)의 시호를 받았다.

1807년(순조 7)에 벽파의 반대파로서 탕평책을 옹호한 시파(時派)의 공격을 받아, 정조의 묘정에서 위패가 철거되고 관직이 추탈되었으며, 김종수가 배향된 서원들도 철폐되었다. 그러나 1866년(고종 3)에 복권되어 위패가 다시 종묘에 배향되었다.

『몽오집』의 편찬 과정은 이러한 김종수의 정치적 부침을 반영하고 있다. 청풍김씨인 김윤식(金允植, 18351922)과 이재곤(李載崐, 18591943)의 발문(跋文)에 의하면, 김종수의 사망 직후에 정조의 왕명으로 문집 편찬이 기획되었으나, 곧바로 정조가 급사(1800년)하면서 성사되지 못했다. 김종수가 복권된 이후인 1879년(고종 16) 경에 증손자 김직성(金直性)이 다시 유고를 간행하고자 했으나 실패하고, 김종수에 대한 정치적 논란이 어느 정도 종식된 1912년경에 이르러서야 편찬이 성사될 수 있었다. 편찬을 누가 주도했는지는 미상이다. 김윤식의 문집 『운양집(雲養集)』에 의하면 그가 『몽오집』의 발문을 지은 것은 1897년(광무 1)인데, 『몽오집』에는 1910년으로 고쳐 표기되었다. 국립중앙도서관 소장본에 메이지(明治) 45년, 즉 1912년의 간기(刊記)가 있다.

한편, 2012년에 한국학중앙연구원 장서각에 위탁된 청풍김씨 몽오(김종수) 종가 고전적(古典籍) 중에는 필사본 『몽오집』이 포함되어 있다. 이 16권 8책 구성의 필사본은 신연활자본 『몽오집』에는 없는 작품들을 다수 수록하고 있다. 서발문이 없으므로 그 제작 경위는 미상이나, 활자본 『몽오집』을 간행하기 이전에 종손(아마도 김직성)이 문집 간행의 기초 단계로서 편집했을 가능성이 있다.

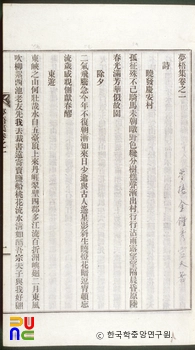

원집(原集) 7권, 연보 2권, 총 9권 3책의 구성이다. 11행 32자, 상하향2엽화문어미(上下向2葉花紋魚尾)의 신연활자본이다. 권두에 1879년의 편찬 시도 당시 신응조(申應朝, 1804~1899)가 지은 서문이 있고, 권말에 김윤식과 이재곤의 발문이 있다. 국립중앙도서관, 한국학중앙연구원 장서각, 서울대학교 규장각한국학연구원 등에 여러 부가 전한다.

권1에 시 133수, 권2에 소차(疏箚) 30편, 의(議) 2편, 권3에 의의(議義) 1편, 고사(故事) 3편, 권4에 서(書) 6편, 서(序) 8편, 기(記) 9편, 제발(題跋) 22편, 잡저(雜著) 1편, 권5에 제문(祭文) 8편, 애사 7편, 권6에 비명(碑銘) 4편, 묘갈(墓碣) 5편, 묘표(墓表) 12편, 권7에 묘지(墓誌) 4편, 행장(行狀) 1편, 시장(諡狀) 3편이 있고, 이어 연보가 권 1·2로 나누어져 수록되어 있다.

저자는 시문이 뛰어나 규장각제학으로 오래 봉직한 탓으로 주7과 관각문(館閣文)이 이 책의 많은 비중을 차지하고 있다. 소차는 벽파인 저자가 정적(政敵)들을 공격한 내용이 대부분이다. 또한 군제(軍制)와 세제(稅制) 등에 관한 내용도 있다.

의의인 「춘궁시강일기(春宮侍講日記)」는 1768년(영조 44) 6월 15일부터 1770년 1월 10일까지 세자시강원(世子侍講院)에 있을 때 쓴 일기이다. 주로 중국과 역사에 관한 내용이다.

고사 가운데 「경연고사(經筵故事)」는 입지(立志)·진학(進學)·극기(克己)·납간(納諫)·사천(事天)·사민(事民) 등 18개 조목으로 나누어 설명한 글이다. 「규장각고사」는 규장각에 대한 여러 가지 사실을 적은 것이다.

잡저의 「솔옹문답(率翁問答)」은 은거해 있을 때 쓴 글로, 자신의 정치적 처지를 밝히고 있다. 「연보」에는 경연에서의 문답 내용과 영조·정조와 함께 시정(時政)을 논한 일, 그가 규장각의 현판을 쓴 사실 등이 자세하게 기록되어 있다.

문중 소장 필사본 『몽오집』은 16권 8책으로 구성되어 있다. 필사본은 사(辭), 시(詩), 소차(疏箚), 계(啓), 서계(書啓), 의(議), 전(箋), 강의(講義), 고사(故事), 응제문(應製文), 서(書), 서(序), 기(記), 제발(題跋), 잡저(雜著), 명(銘), 잠(箴), 찬(贊), 상량문(上梁文), 제문(祭文), 애사(哀辭), 비(碑), 묘갈, 묘표, 묘지, 행장, 시장(諡狀), 유사(遺事), 전(傳)의 항목으로 구성되어 있는데, 이 중 활자본 『몽오집』에는 사, 계, 서계, 전, 응제문, 명, 잠, 찬, 상량문, 유사, 전이 누락되었다. 묘지 등, 양 쪽에 수록된 항목의 경우에도 활자본에서는 대폭 삭제가 이루어졌다. 삭제된 작품들 중에는 특히 가족의 행적을 추억한 유사와 여성 구성원들의 묘도문자, 김종수의 개인사에 관련된 것이 많다.

조선 후기 노론 벌열가의 문학과 정치 활동, 가정사에 대한 정보를 제공하는 문헌이다.