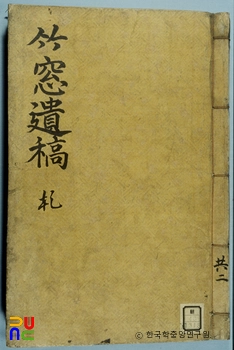

죽창유고 ()

저자는 구용(具容, 1569~1601)이고, 초간본의 편자는 권필, 심광세, 구인기이며, 중간본의 편자는 정호(鄭澔)이다.

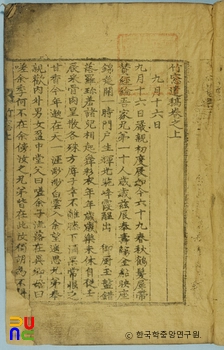

이 책은 초간본과 중간본이 있다. 저자의 사후 절친한 벗이었던 권필(權韠)이 1602년에 가장(家藏)된 저자의 시 94제를 수록하여 1권으로 편차한 후 보관하였다. 1604년에 저자의 생질인 심광세(沈光世)와 저자의 조카인 구인기(具仁基)가 유고를 간행할 목적으로 권필이 소장하고 있던 1권을 가져가고, 1605년 봄에 권필이 서문을 써 주었으나 이때 간행되지는 못하였다. 1648년에 초간본이 간행되었는데 저자의 생질인 심장세(沈長世)가, 권필이 편차한 『죽창유고(竹窓遺稿)』를 저자 부친의 문집인 『팔곡집(八谷集)』을 중간(重刊)할 때 부집(附集)한 것이다. 중간본은 1704년에 정호(鄭澔)의 주도로 간행되었다. 저자의 손자 구석(具錫)과 교유했던 정호가 1704년 1월에 함경도 관찰사로 부임하면서 초간본 『죽창유고』와 수습된 시 170여 제를 재편(再編)한 후 권필 · 정호 두 사람의 서문을 붙여 함흥에서 목판으로 2권 1책을 간행하였다.

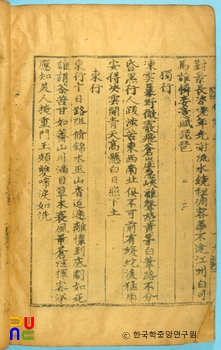

권1·2에 시 107수, 부록으로 제가영시(諸家詠詩) 7수 등이 수록되어 있다. 모두 시로서 서정시와 서경시가 반반을 이루고 있으며, 당시 시문으로 명성이 높았던 권필 · 이안눌(李安訥) · 차천로(車天輅) 등과 창수한 시가 상당수에 달한다.

이 가운데 「육가(六歌)」는 임진왜란이 끝날 무렵 황폐한 산야, 국운에 대한 개탄, 친구 간의 소식 단절, 사망한 가족들에 대한 비통 등을 중국의 고체시의 형식 중 하나인 가행체(歌行體)로 노래한 것이다. 「문이제독과강유일지희(聞李提督過江有日志喜)」는 임진왜란 때 명나라 장수로 구원병을 이끌고 우리나라에 왔던 이여송(李如松)에 대한 시로 우국충정이 담겨 있다. 「무산곡(巫山曲)」은 중국 무산십이봉(巫山十二峯)의 절경을 묘사한 걸작품이다. 남녀 간의 상열지사(相悅之事)를 노래한 「차증추낭운(次贈秋娘韻)」은 매우 서정적 정감을 불러일으키며, 「대사총병도망부인(代査摠兵悼亡夫人)」은 전장에 나가 있는 남편을 그리다가 죽은 한 여인의 슬픈 이야기를 서사적으로 쓴 장편이다. 「공촌탄(空村嘆)」은 전쟁의 폐허 속에서 백성들이 부역과 굶주림에 시달려 마을을 떠난 참상을 현실 고발적으로 표현하고 있다.

서문에서 권필이 말하였듯이, 저자의 시재는 천재적이며 맑고 준수하고 전아하고 아름다워 조금도 가볍고 오묘하거나 빛나고 넘치는 것이 한 구절도 없이 고고한 시격을 유지하고 있다. 부록의 「제가영시」는 권필 · 이안눌 · 차천로 · 윤신지(尹新之) 등이 저자와의 우정을 나타낸 시와 아울러 짧은 서문인 주1을 첨부하였다. 차천로는 저자의 시를 물 위에 피어난 연꽃이 달빛을 받음과 같이 맑고 새로운 기상이 있다고 평하였다.

권필 · 이안눌 · 차천로 · 윤신지 등 선조대 일류 시인들과 대등한 명성한 누리며 그들과 교유하였던 저자의 시풍을 확인하고 임진왜란 체험하고 지은 시들을 통해 시대상을 세밀하게 조명하는 데 유용하다.