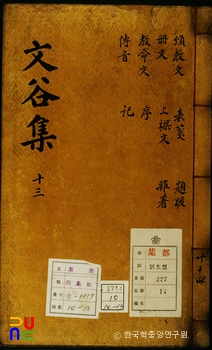

문곡집 ()

『문곡집』은 김수항의 아들 김창집과 김창협이 김수항의 시문 중 상당 부분을 제외한 채 28권으로 편집한 후, 김창집이 강화유수(江華留守)로 재직할 당시 비용을 마련하여 1699년(숙종 25)에 간행한 초간본이다. 이후 1702년(숙종 28) 송준길(宋浚吉)의 문인 안세징(安世徵)이 영광군수(靈光郡守)로 재직하며 초간본을 저본으로 일부분 수정하여 중간본을 간행하기도 하였다. 1978년에는 저자의 12대손 김창현(金彰顯)이 김수증(金壽增)의 『곡운집(谷雲集)』, 김수흥(金壽興)의 『퇴우당집(退憂堂集)』과 함께 묶어 영인하였는데, 중간본을 저본으로 하고 뒤에 세계(世系)와 연보(年譜)를 붙였다. 연보는 일찍이 김창협에 의해 초고가 마련되고, 김창즙(金昌緝)에 의해 정리된 것이다. 연보는 후손들에 의해 1802년 활자로 다시 간행되었다.

제1권부터 제7권까지는 1,030수의 시가 수록되었는데, 전체적으로 지어진 시대순으로 수록되었다. 곳곳에 저자가 기록한 주석과 편찬자의 주석이 자세하게 실려 있으며, 제7권에는 주2의 시에 대한 차운시 50수와 과체시(科體詩) 2수가 별도로 수록되었다. 저자가 17세 때 지은 「오호도조전횡(嗚呼島弔田橫)」은 택당(澤堂) 이식(李植)이 “이는 근래의 과체(科體)를 익힌 사람이 지을 수 있는 것이 아니다.”라고 크게 칭찬한 작품이다.

제8권부터 제15권까지는 상소문과 차자(箚子)로 구성되었는데, 1653년(인조 4)에 사간원 정언(正言)의 사직을 청하며 올린 「사정언소(辭正言疏)」부터 1688년(숙종 14)에 올린 「도교외진정소(到郊外陳情疏)」까지 190여 편이 작성된 시기순으로 수록되었다. 사직 상소문이 가장 많지만 갑인예송(甲寅禮訟), 경신환국(庚申換局) 등 당시의 정치적 상황과 관련한 상소문들이 특히 주목된다.

제16권에는 「대사간시이정지문청죄승엄지피혐계(大司諫時以鄭之問請罪承嚴旨避嫌啓)」 등 주3 9편이 수록되었다. 제17권에는 「중종폐비신씨신주처치의(中宗廢妃愼氏神主處置議)」 등 의문(議文) 55편이 수록되었는데, 현종(顯宗) 승하 후 상례(喪禮) 문제, 인경왕후(仁敬王后) 상례의 복제(服制) 등 예제(禮制)와 관련한 내용이 다수를 차지한다. 제18권부터 제20권까지는 묘도문자(墓道文字)가 수록되었는데, 의창군(義昌君) 이광(李珖)의 신도비명, 송시묵(宋時默)· 임형수(林亨秀) 등의 묘갈명, 인선왕후(仁宣王后)의 영릉지(寧陵誌), 이단상(李端相)· 나만갑(羅萬甲) 등의 주4, 홍서봉(洪瑞鳳)· 김인후(金麟厚) 등의 묘표(墓表)가 수록되었다.

제21권부터 제22권까지는 정철(鄭澈) 등의 행장 9편, 먼저 죽은 딸 등의 행적(行蹟) 2편이 수록되었다. 제23권부터 24권까지는 가족과 지인들에 대한 제문 32편과 애사(哀辭) 1편이 수록되었다. 제25권에는 왕세자 책봉 후의 주5, 중궁(中宮)의 책문(冊文), 왕세자빈 교명문(敎命文), 영녕전(永寧殿)을 고친 후의 상량문 등이 수록되었다. 제26권에는 김장생(金長生)의 문집에 대한 「사계선생문집서(沙溪先生文集序)」 등 서문 5편, 영암(靈巖)에 유배되어 있으면서 지은 「풍옥정기(風玉亭記)」 등 기문 8편, 임형수의 문집에 대한 「금호집발(錦湖集跋)」 등 발문 12편, 16세에 지은 「화왕전(花王傳)」 등 잡저 9편이 수록되었다. 제27권부터 제28권까지는 편지가 수록되었는데, 권27에는 1668년부터 1688년까지 21년에 걸쳐 송시열(宋時烈)에게 보낸 편지 24편이 실려 있다. 공부 방법과 단계, 여러 성리서를 읽다가 일어나는 궁금증 혹은 난해처를 묻는 내용, 질문에 대한 답변, 공부의 진척 상황을 묻는 질문, 글을 지어준 데에 대한 감사의 내용 등이 대부분이다.

김수항은 조선 후기 정치사에서 매우 중요한 위치를 차지하고 있는 인물이라는 점에서 『문곡집』은 조선 후기 정치사 연구의 중요한 자료적 가치를 지닌다.