퇴우당집 ()

저자 김수흥(金壽興, 16261690)의 본관은 안동(安東), 자는 기지(起之), 호는 퇴우당(退憂堂) 또는 지당(止堂)이다. 청음(淸陰) 김상헌(金尙憲, 15701652)의 손자이고, 김광찬(金光燦, 15971668)의 아들이다. 형으로 김수증(金壽增, 16241701), 동생으로 김수항(金壽恒, 16291689)이 있다. 소년기에 심양(瀋陽)에서 석방된 김상헌에게 수학했으며, 1648년(인조 26) 생원시(生員試)에 장원을 차지하고, 1655년(효종 6) 춘당대시(春塘臺試)에 급제했다. 이후 승정원 가주서, 예문관 검열, 병조 좌랑, 이조 정랑, 홍문관 응교, 사간원 대사간, 경기도관찰사, 호조 판서, 좌참찬, 우의정을 거쳐 영의정에 올랐다. 영의정에 제수되자마자, 1674년(현종 15)의 갑인예송(甲寅禮訟)에서 송시열(宋時烈, 16071689), 김수항과 함께 인조(仁祖)의 계비인 자의대비(慈懿大妃)가 효종비(孝宗妃)인 효숙대비(孝肅大妃)를 위해 9개월의 주1을 입어야 한다고 주장했다가 춘천에 유배되었다. 그러나 효종이 갑자기 승하함에 따라 이듬해 사면되었다. 양주(楊州)에서 은거하던 중, 1680년(숙종 6)의 경신환국(庚申換局)으로 남인이 몰락하고 서인이 재집권, 노론이 분화되자 다시 영의정에 제수되고 사은진주사(謝恩陳奏使)로서 연행(燕行)을 다녀왔으나 1689년(숙종 15)의 기사환국(己巳換局)으로 남인이 재집권하자 장계(長鬐)에 유배되어 죽었다. 1694년(숙종 20)에 복권되었다.

『퇴우당집』의 편찬자인 이희조(李喜朝, 16551724)는 김수흥의 사위이다. 본관은 연안(延安), 자는 동보(同甫), 호는 지촌(芝村)이다. 월사(月沙) 이정귀(또는 이정구, 李廷龜, 15641635)의 증손자이자 이단상(李端相, 16281669)의 아들로, 이단상과 송시열에게 수학했다. 1680년의 경신환국으로 남인이 축출되고 노론이 집권하자 민유중(閔維重, 16301687) 등의 천거를 받아, 건원릉참봉, 금부도사, 공조좌랑, 인천현감, 해주목사, 청풍부사, 사헌부장령, 형조참의, 공조참판, 대사헌 등을 역임했다. 문과에 급제하지 않았음에도, 가문의 명성과 집권당 노론의 후원으로 현달할 수 있었던 것으로 보인다. 이희조는 회니시비(懷尼是非)를 비롯한 당대의 당파 갈등이나 중앙 조정의 환국 등, 정치적 국면에서 송시열 등을 극력 변호하는 등 생애에 걸쳐 노론계 정치 활동의 전면에 나섰다. 결국, 172122년(경종 12)의 신임사화(辛壬士禍)로 노론사대신(老論四大臣)이 사형당할 때 일당으로 지목되어, 유배지로 가던 중 정주(定州)의 객사(客舍)에서 사망했다. 1725년(영조 1)에 곧바로 신원되어 좌찬성에 추증되고 문간(文簡)의 시호를 받았으며, 부친 이단상이 제향된 학산서원(鶴山書院)에 제향되었다. 저서로 『지촌선생문집(芝村先生文集)』이 있다. 1754년에 간행된 목판본이다.

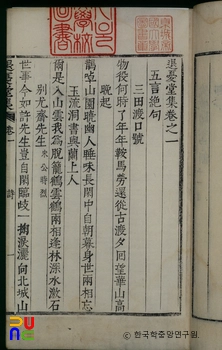

『퇴우당집』의 권말에 간행 경위를 설명한 이희조의 발문(跋文)이 있다. 김수흥이 사망한 직후 이희조가 그의 유고를 수습하여, 김창흡(金昌翕, 1653~1722)을 비롯한 김수흥의 조카들, 김수흥의 아들 김창열(金昌說)과 산정(刪定)했다. 임피현령(臨陂縣令)으로 부임한 김창열이 공임을 마련하여 활자로 인쇄했다. 이 활자는 교서관인서체자(校書館印書體字), 또는 운각인서체자(芸閣印書體字)로 지칭되는 금속활자로, 숙종 연간에 주조된 필획이 굵은 전기(前期)교서관인서체자이다. 발문을 지은 시기가 1710년(숙종 36)이므로, 이때에 『퇴우당집』이 간행되었다고 추정할 수 있다.

10권 5책의 구성이다. 10행 20자, 상하향흑어미(上下向黑魚尾)의 전기교서관인서체자본이다. 국립중앙도서관, 서울대학교 규장각한국학연구원, 계명대학교 동산도서관, 고려대학교 도서관 등에 소장되어 있다.

권1에는 5언절구 9수, 6언절구 4수, 7언절구 186수가, 권2에는 5언율시 38수, 7언율시 106수, 오언배율 2수, 칠언배율 2수, 오언고시 22수, 칠언고시 2수, 시체(詩體)별로 분류된 시들이 수록되어 있다. 시는 문사가 깨끗하고 기격(氣格)이 높다. 송시열, 이희조, 김수증, 김수항 등에게 선물한 시와 주2 등이 있고, 그 외에는 유배지에서 지은 시, 1680년의 연행에서 지은 시 등이 있다.

권3∼6에는 소차(疏箚) 54편이 수록되어 있다. 소차들은 사직소이지만 학문, 정치, 경제 현안 등, 다양한 주제를 겸했다. 1658년(효종 9)에 올린 「사수찬진정여문답소(辭修撰兼進程呂問答疏)는 『심경(心經)』에 대해 남전여씨(藍田呂氏, 呂大臨)와 정이(程頤)가 토론한 내용을 분석했다. 1661년(현종 2)의 「진시폐소(陳時弊疏)」는 해마다 흉년이 들고 국가수용은 많아서 국가 예산이 탕갈되었다는 등의 폐단을 지적하면서, 학문을 강론할 것, 성지(聖志)를 세울 것 등 15개 조목을 건의했다. 1672년(현종 13)의 「사호조판서겸진소회소(辭戶曹判書兼陳所懷疏)」는 송시열과 송준길을 중용하라고 요청했다. 그 외에, 「진소회차(陳所懷箚)」라는 동일한 제목으로 여러 주제에 대한 자신의 소회를 아뢴 차자들이 있다.

권7에는 계(啓) 10편, 권8에는 의(議) 52편이 수록되어 있다. 「염문별단서계(廉問別單書啓)」는 호남안렴사(湖南按廉使)가 되어 호남의 민심을 탐문한 뒤에 올린 보고서로, 부세(賦稅) · 수세(收稅) · 농작 · 군비 등 16개 항에 대한 결함과 대비책을 상세하게 제시했다. 또한, 「사복시마정변통계(司僕寺馬政變通啓)」는 각 목장의 운영(馬政)을 쇄신하여야 한다는 것을 12개 항목으로 분류하여 건의한 것인데, 목장의 설치와 공한지의 이용방법, 마품(馬品)의 향상, 말들을 점검하고 검사하는 제도(點馬檢飭)의 거행 등에 대하여 구체적인 방법을 제시했다. 의는 「의례절목의(儀禮節目儀)」를 비롯하여, 주요 현안들에 대한 의견을 물은 것에 답하여 헌의(獻議)한 것들로, 왕실의 의례(儀禮), 묘호(廟號), 정개청(鄭介淸, 1529~1590)의 서원 철폐를 비롯한 서인(西人)의 당론, 옥사(獄事)의 처리, 지방 행정 등, 다양한 주제들을 다루었다.

권9에는 서독(書牘) 32편이 수록되어 있다. 송시열, 박세채, 이단상 · 이희조 부자, 아들 김창열 등이 수신인인데, 그중 22편이 송시열에게 보낸 것이다. 군비(軍備), 북벌정책의 공과(功過)와 같은 현안 문제, 율곡(栗谷) 이이(李珥, 1536~1584)의 후손을 세우는 문제, 새로 간행할 『주자대전(朱子大全)』의 체재, 가례(家禮) 등, 정치와 학문을 아우르는 내용들이다.

권10은 잡저(雜著)로, 서(序) · 기(記) · 발(跋) 각 3편, 제문(祭文) 2편, 상량문(上樑文) 2편, 행장(行狀) · 광지(壙誌) · 묘지명 각 1편, 묘표 2편, 남정록(南征錄), 만필(漫筆) 등이 수록되어 있다. 이단상의 차남 이하조(李賀朝)의 자(字)를 해설한 「이하조자서(李賀朝字序)」, 스스로를 반성한다는 의미에서 지은 서재인 성재(省齋)에 대한 기문(記文), 남용익이 편집한 이정귀 가문의 문장선집에 대한 발문인 「이씨연주집발(李氏聯珠集跋)」, 요절한 조카 김창립(金昌立)을 위한 제문, 이희조가 지은 집의 상량문인 「이생동보영지초당상량문(李甥同甫靈芝草堂上梁文)」, 부친 김광찬의 행장과 아들 김창열(金昌烈)의 광지 등, 저자 자신과 가족, 가까운 지인에 대한 글들이 분류 없이 수록되어 있다. 「남정록」은 1660년(현종 1)에 장현광(張顯光)과 최진립(崔震立)의 시호를 공표하는 사시관(賜諡官)으로서 인동(仁同)과 해평(海平)에 파견되었다가 한양으로 돌아오기까지의 여정을 기록한 기행일기(紀行日記)이다. 「만필」은 30세 전후부터 1680년 경신환국 전후까지의 단편적인 일들을 기록한 것이다. 두 편 모두 기록은 대체로 간략하다.

예송 논쟁과 환국 시기 서인(노론)계 핵심 인물의 사상과 정치관, 교유 관계를 보여 주는 문헌 자료이다.