무등산 ()

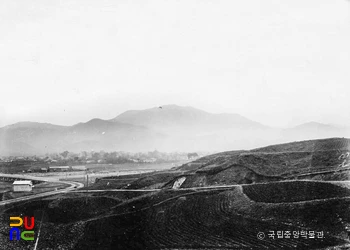

무등산(無等山)은 광주광역시 동구와 북구, 전라남도 화순군의 화순읍과 이서면, 담양군의 가사문학면에 걸쳐 있는 산이다. 호남 지역의 진산(鎭山)이자 호남정맥의 주봉으로 광주의 어머니 산이다. 2013년에 국립공원으로 지정되었고 무등산권은 2014년에 국가지질공원, 2018년에 유네스코 세계지질공원으로 승인받았다. 최고봉인 천왕봉(1,187m)에는 군부대가 이전할 계획이고 상시 개방이 협약되었다. 무등산은 ‘등급을 매길 수 없을 정도의 고귀한 산’이라는 지명이며 천연기념물인 서석대·입석대의 주상절리대가 유명하다.

무등산은 호남정맥(湖南正脈)의 분수령(分水嶺)이면서 광주 · 전라남도 지역의 동부 산악 지대와 서부의 평야 지대의 경계를 이루고 있다. 무등산은 체적이 큰 산지로 산체가 부드럽게 풍화(風化)되어 토양층이 발달해 있다. 산정부를 비롯한 능선(稜線) 곳곳에 백악기(白堊紀) 때 분출된 화산재로 형성된 주상절리(柱狀節理)가 밀집해 나타나는 입석대, 서석대, 광석대, 신선대 등 수직 암벽 경관이 뛰어나다. 이와 함께 주상절리대 아래를 비롯하여 산 사면(山 斜面) 전체에 주상절리가 풍화되어 파쇄된 돌덩어리 즉 암괴들이 군락을 이루는 애추형 암괴류(너덜겅)가 대규모로 사면을 토양층을 평평하고 넓게 피복하고 있어 산세가 웅대하다. 산정(山頂) 부근의 주상절리대를 제외하면 전반적으로 경사가 완만하고 식생이 발달하여 부드러운 토산의 형태인 덕산이다.

무등산과 그 일대의 지질 기반암은 선캄브리아기 편마암(片麻巖)과 고생대(古生代) 퇴적층, 중생대 쥐라기 화강암(花岡岩), 그리고 백악기의 다양한 화산암(火山岩)과 화강암이 분포한다. 무등산의 형성 과정을 지질시대별로 보면 약 20억 년 전 선캄브리아기 화강편마암(花崗片麻巖)은 소백산편마암복합체에 속하는 편마암으로 무등산을 에워싸고 분포한다. 고생대에 이 편마암의 기반에 북동-서남 방향의 긴 퇴적 분지(堆積 盆地)가 형성되면서 분지 내에 단단한 규암층과 석회암층(石灰巖層)이 퇴적되었다. 이후 육상화되어 평안누층군(平安累層群)에 해당하는 퇴적층이 형성되었다. 이 누층군은 3억2억 년 전 석탄기(石炭紀), 페름기에서 트라이아스기에 걸쳐 역암(礫巖), 사암(砂岩)과 함께 탄질 셰일을 포함하는 함탄층(오산리층, 천운산층 등)을 퇴적시켰다. 중생대에 들어와 대규모 지각 변동인 대보 조산 운동(大寶 造山 運動)이 발생하여 기존의 지층은 변성과 변형 작용을 받아 편리(片理)와 습곡(褶曲)이 형성되었다. 동시에 1억 7000만 년 전 지각 변동과 함께 대규모 남서-북동 방향의 화강암질 마그마가 관입(貫入), 이 광주화강암은 이후 침식과 삭박(削剝)이 되어 광주의 서부는 낮고 완만하게 풍화된 구릉대(丘陵帶)로 나타난다. 87008500만 년 전 사이에 무등산에는 여러 번 중성 마그마를 분출하여 석영안산암(石英安山巖)을 형성하였다. 촛대봉과 백마능선, 동화사 터와 신선대, 광석대와 방송탑, 입석대 및 서석대, 정상부인 천왕봉과 지왕봉이 순서대로 형성되었다. 주변의 함몰 부분에서 미문상화강암이 관입하면서 무등산 내 의상봉, 문필봉에 나마, 그루브 등과 같은 화강암 풍화 지형이 나타나는 다양한 경관을 보인다. 이후 신생대(新生代) 제4기까지 삭박과 풍화가 진전되면서 무등산의 주상절리대가 지표에 노출되었다. 최근 연구에 따르면 무등산 주상절리대는 중생대 백악기 후기인 8600만8400만 년 전에 분출된 화산재가 굳어 형성된 응회암(凝灰巖)의 냉각 수축에 의해 발달한 것으로 ‘무등산 응회암’으로 밝혀졌다. 무등산 주상절리대는 해발고도 700m 이상 지역에 광범위하게 분포하며 입석대, 서석대가 대표적으로 알려져 있다. 무등산 뒤 남사면의 규봉암에 있는 광석대의 경우 절리 면의 너비가 최대 9m에 이르는 국내 최대 규모의 주상절리대로 유명하다. 2005년, 무등산 주상절리대(면적 10만 7800㎡)는 천연기념물(天然記念物)로 지정되었다. 마지막으로 가장 추운 마지막 뷔름 빙기의 한랭한 환경을 거치면서 주상절리들은 강력한 동결 파쇄 작용으로 동파되어 사면으로 떨어지고 사면 이동되어 암괴류(너덜겅)를 형성하였다. 이러한 암괴류의 돌무더기 중 해발 9001000m 북봉 사면 부근의 여러 개의 풍혈(온혈 현상)이 발견되었다. 1574년, 고경명(高敬命)의 『유서석록(遊瑞石錄)』에도 규봉암 풍혈대(風穴臺)의 기록이 나온다. 무등산의 산줄기는 크게 셋으로 나뉜다. 최고봉인 천왕봉(1187m)에서 중봉(915m)~향로봉(367m)~장원봉(386m)에서 망월동으로 이어지는 산줄기로 규모가 크고 무등산장의 원효계곡을 끼고 있다. 그다음은 무등산 천왕봉에서 중봉 · 중머리재(608m)~새인봉(490m)에서 학동으로 뻗은 능선이 증심사(證心寺) 계곡을 품고 있어 광주에서의 접근성이 뛰어나 유명하다. 끝으로 무등산 천왕봉에서 남서 방향으로는 장불재(910m)~만연산(665m)~수레바위산(363m)정광산죽령산의 산줄기는 화순에서 만연사 계곡을 품고 광주광역시와 경계를 이룬다.

무등산은 호남정맥의 주봉이면서 분수령으로 크게 동부의 섬진강(蟾津江)과 서부의 영산강(榮山江)을 나누며 전라남도의 산지부와 평야부를 가르는 분수계이다. 이처럼 돌산이면서 토산의 특성을 보이고 있어 맑은 물이 흐르는 계곡이 많이 발달하였다. 153과 897종의 고산 식물(高山 植物)을 비롯해 다양한 식생대가 풍부하고 봄에는 진달래, 여름에는 참나리, 가을에는 단풍과 억새, 겨울에는 설경 등 사계절 경관이 뚜렷하다. 멸종위기 야생생물 수달 · 하늘다람쥐 · 으름난초 등이 서식하는 우수한 생태계를 갖고 있다. 무등산은 비교적 적설량이 많다. 12∼3월까지 눈이 내리고 1000m가 넘는 무등산에 2주일 이상 눈이 쌓여 일제강점기 때 스키장을 만들려는 발상도 있었다. 900m 이상 지대엔 상고대가 형성되고 있다.

1972년, 무등산 도립공원으로 지정되었던 무등산은 현재 국립공원(2013년 지정)이면서 국가지질공원(2014년)이며 또한 광주광역시와 담양군(潭陽郡), 화순군(和順郡) 일부를 포함한 10만 5,136㎢의 규모의 무등산권이 무등산 정상 3봉(천 · 지 · 인왕봉), 서석대, 입석대의 주상절리대, 화순 서유리 공룡화석지, 적벽 등 20개소의 지형과 명소를 인정받아 유네스코의 지오파크네트워크(GGN)에서 2018년에 지정한 지오파크(지질공원)가 되었다.

역사적으로 무등산은 신라와 고려 때에는 국가 제사를 지내던 중요한 산지로 신사와 천제단이 있었다. 조선의 태조 이성계는 무등산에 호국백이라는 봉작(封爵)을 내려주어 신사에는 '무등산호국백지신위(無等山護國伯之神位)'라는 신패가 걸려져 있었다. 이후 등산 신사가 광주목사에 의해 춘추 2회 지내는 곳으로 강등되기도 하였다. 가뭄이 들면 광주목사는 무등산의 신사와 천제단에 나가 기우제를 올렸고, 수해를 입거나 역병이 나돌면 광주 사람들은 신사에 나가 무사 안녕을 기원했다.

무등산 내 최대의 사찰인 증심사는 신라의 고찰로 오백나한전 · 오층석탑 · 칠층석탑 · 증심사 석조 보살 입상(石造 菩薩 立像) · 증심사 철조 비로자나불 좌상(보물) 등을 소장하고 있다. 무등산 산장계곡에 있는 원효사(元曉寺)는 신라 원효(元曉)가 창건한 절로 증심사와 함께 한국전쟁 때의 공비토벌작전으로 소실되었다가 근년에 복구되었다. 또한 유적지로 광주 시내에서 원효사에 이르는 도중의 북구 충효동은 임진왜란 때의 유명한 의병장인 김덕령(金德齡) 장군의 출생지이며, 부근에 사우(祠宇)인 충장사(忠莊祠), 김덕령 장군의 부인과 형제들을 기린 정려비각이 있고 그 옆에는 유명한 왕버들 나무가 있다. 조금 떨어진 인근에는 우리나라 수군을 창설한 정지 장군과 조선시대 구성부사를 역임한 무신 전상의 장군을 모신 경열사, 충민사가 있다.

무등산의 둘레길인 무돌길이 조선시대 만들어져 1960년대까지 이용됐던 옛길로 2010년에 51.8km를 잇는 둘레길이 개장되어 탐방되고 있다. 무등산의 유명한 특산물로는 무등산 산록 지대에서 많이 재배되는 수박과 차가 예로부터 널리 알려져 있다. 무등산 차밭은 허백련(許百鍊)이 맡아 일구어 삼애다원이라 이름 짓고 ‘춘설’이라는 녹차와 홍차를 생산하였고, ‘푸랭이’이라고 부르는 무등산수박은 무등산 충효동 일대 운림골 높은 산기슭에서 재배되는 순재래종 수박으로 암녹색의 겉 빛깔을 띠고 달고 맛있다. 크기가 일반 수박보다 배로 커서 작은 것은 10~20kg 이상이며, 8월 말에서 9월 말에 걸쳐서 수확한다. 무등산은 광주와 전라남도의 진산으로 많은 학교의 교가에 나오는 대표적인 산이기도 하고, 선동렬 같은 야구 선수를 ‘무등산 폭격기’로 비유할 정도로 호남인의 역사와 정서가 함께하는 산중의 산이다.