묘향산 보현사 ( )

보현사 창건과 고려시대의 보현사

고려시대 묘향산(妙香山)은 보현보살(普賢菩薩)의 상주처로 알려져 있었는데, 보현사는 묘향산 보현신앙의 중심지로, 고려시대 창건되었다. 1141년(인종 19) 김부식이 짓고, 이듬해 인종이 주1 주2을 내린 ‘묘향산보현사지기(妙香山普賢寺之記)’는 보현사 창건과 관련된 가장 오래된 기록이며, 현재도 이 비석은 보현사에 전하고 있다. 이 기문에 의하면 보현사는 1028년(현종 19) 화엄종 승려인 탐밀(探密)이 연주산(延州山)에 들어가 주3 암자를 모태로 한다. 이후 탐밀의 조카 굉곽(宏廓)이 출가하여 제자가 되는 등 배우려는 자들이 많이 모여 공간이 부족해지자, 1042년(정종 8) 동남쪽으로 100보 정도 떨어진 곳에 243칸 규모의 사찰을 새로 짓고 산을 이름을 묘향산, 절 이름은 보현사라고 하였다. 창건주 탐밀이 화엄승려이므로, 보현사는 처음에는 화엄종 사찰로 볼 수 있다. 만세루 앞 석탑에 1044년(정종 10) 탑을 세웠다는 명문이 있어 1042년 보현사를 짓고 1044년 9층탑이 완성된 것으로 볼 수 있다. 1067년(문종 21)에는 문종이 땅을 하사하며 주지가 주4이 될 경우 그 문인들이 다음 주지를 뽑아 아뢰면 그를 주지로 결정해 주겠다는 특혜를 줄 만큼 보현사는 국가적으로도 중요한 사찰이었다. 김부식이 지은 기문은 이러한 묘현사의 모습을 잘 전하고 있다.

한편, 예종 때 왕명으로 파주 혜음사(惠陰寺)를 지을 때 보현사에서도 공사에 참여하였다. 1216년(고종 3) 거란군이 고려 국경을 침입하여 여러 사찰과 신사를 모조리 불태울 때 보현사의 불상과 시설도 큰 피해를 입었다. 이규보의 글에 의하면 이로 인해 보현사 승려 학주(學珠)가 개경에 와서 불상을 만들어야 한다고 하자, 임금과 관료를 비롯한 많은 이들의 시주로 비용이 마련되어 불당의 주존으로 비로자나여래 장육상과 보처보살 문수보살과 보현보살을 소조상으로 조성하고 금은과 주5로 화려하게 장식하였다고 한다. 완성된 삼존불은 국상(國相) 최우(崔瑀)의 별재(別齋)에 잠시 주6 보현사로 옮겨져 봉안되었다. 이때 다시 복구된 보현사는 300칸 규모로 탐밀과 굉곽이 처음 절을 지었을 때보다 더 큰 규모였다.

고려 말 나옹혜근이 입적한 뒤에는 혜근이 활동했던 묘향산에도 혜근을 추모하는 분위기가 강하게 형성되었는데, 윤필암과 안심사(安心寺)가 중심이 되었다. 이러한 분위기 속에 혜근의 가사와 주7, 환장(環杖)이 보현사에 봉안되고 혜근의 주8인 지정(志程)이 주9을 조성했는데, 이 무렵 보현사가 선종 사찰이 된 것으로 보기도 한다.

조선시대의 보현사

조선시대에도 법등이 계속 이어져 1449년(세종 31)에는 해정(海正), 1532년(중종 27)에는 지원(智圓)이 중창했다고 하나 조선시대 보현사가 다시 뚜렷한 모습을 보이는 것은 임진왜란 이후이다. 1592년 7월 의주에 머물던 선조가 묘향산에 있던 휴정을 불러 팔도 도총섭(八道都摠攝)으로 임명했고, 휴정은 전국 사찰에 주10을 띄워 5,000여 명의 의승군을 일으켰다. 또한 임진왜란 때 유일하게 소실되지 않고 남아 있던 전주사고의 조선왕조실록과 고려사를 보현사 별전으로 옮겨 임진왜란 때 보현사는 사고(史庫)의 역할을 하였으며, 그 외에도 태조 어진, 춘추관 및 승정원의 일기 등 각종 문서와 의궤 등도 보현사로 옮겨져 보존되었다. 보현사에 있던 실록은 강화도로 옮겨 다시 인쇄한 뒤 묘향산사고를 보관처로 재지정하여 1628년(인조 6)까지 보관하다 주11의 위협이 가중되자 무주 적상산(赤裳山)으로 옮겼다. 또한 휴정은 임진왜란 때 통도사의 주12를 보호하기 위해 유정(惟政)이 보냈던 진신사리를 전쟁이 끝난 뒤 다시 통도사로 되돌리면서 1600년 부도를 조성하여 진신사리 함 하나를 보현사에 봉안하였고, 1603년 이를 기념하는 비석을 세웠다.

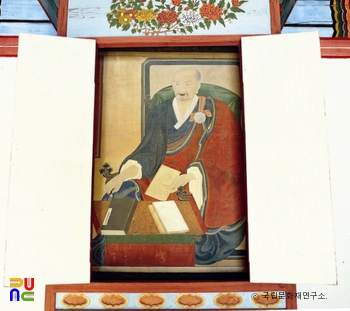

조선 후기 보현사는 휴정이 입적한 뒤 대둔사와 함께 휴정의 법통을 상징하는 사찰이었다. 휴정의 문도 중 편양파(鞭羊派)의 중심 사찰이 되었는데, 편양-풍담의심-월저도안-설암추붕을 계승하는 문도들이 보현사에서 대를 이어 활동하였다. 한편, 정조는 1794년(정조 14) 임진왜란 때 활동한 휴정의 충의를 기리는 사당인 수충사(酬忠祠)를 보현사에 짓고, 영당에는 휴정, 유정, 처영의 주13을 봉안하고 제사지내도록 하였다. 또한 보현사에서는 조선 후기 많은 불서가 간행되었다. 1634년(인조 12) 벽암각성(碧巖覺性)이 크게 중창하였고, 1818년(순조 18) 한월(漢月)이 개금불사(改金佛事)를 일으켜 미타상과 석가삼존상을 주14, 십육나한상은 주15.

근현대의 보현사

일제강점기 본말사 제도가 시행되면서 보현사는 30본산 중 하나가 되어 안심사(安心寺) · 내원암(內院庵) · 보윤암(普潤庵) · 화장암(華藏庵) 등 112개의 말사를 거느리고 있었다. 1912년 당시 보현사의 당우로는 대웅전 · 명부전(冥府殿) · 심검당(尋劒堂) · 수월당(水月堂) · 명월당(明月堂) · 진상전(眞常殿) · 동림헌(東林軒) · 만수각(萬壽閣) · 관음전 · 대장전(大藏殿) · 영산전(靈山殿) · 극락전 · 사리각(舍利閣) · 수충사(酬忠祠) · 팔도십육종도규정문(八道十六宗都糾正門) 수충사문(酬忠祠門) · 팔만대장경보존고 등이 있었다. 보현사는 주16으로 많은 건물과 고서, 목판 등이 소실되는 피해를 입었으나, 이후 전쟁으로 소실된 건물을 복구하여 현재에 이르고 있다.

절 입구인 조계문과 해탈문 사이에는 김부식이 지은 ‘묘향산보현사지기’를 비롯하여 휴정과 편양언기를 거쳐 월저도안으로 이어지는 법통을 보여주는 고려시대~조선시대 조성된 비석 10여 개가 있다. 대웅전, 만세루, 심검당 등 대부분의 건물은 6.25전쟁 이후 새로 지은 것이며, 해탈문, 관음전, 영산전, 수충사 등은 조선시대 건물이 그대로 남아 있다. 만세루 앞에 있는 9층석탑은 1층 탑신 남쪽면 감실에 다보불이 안치되어 있어 다보탑이라고도 불리며 1층 탑신 북쪽면에는 명문이 새겨져 있어 1044년(정종 10) 건립했음을 알 수 있다. 대웅전 앞 8각 13층 석탑은 고려 후기 혹은 고려 말에 세운 것으로 보는 견해가 일반적이지만, 임진왜란 때 유정이 양산 통도사에서 보낸 사리함을 봉안하기 위해 세운 조선시대 석탑으로 보는 연구도 있다. 북한은 보현사에 묘향산역사박물관을 짓고 팔만대장경 인쇄본, 금강산 유점사 종, 성동리 다라니 석당 등 묘향산 일대뿐만 아니라 북한 각 지역에서 수집한 문화재를 전시하고 있다.