간척 ()

화척(禾尺) · 양수척(楊水尺, 또는 水尺) · 봉화간(烽火干) 등 대개 어미(語尾)에 ‘간’ 또는 ‘척’자를 붙여 부르던 부류의 사람들로 그 유래는 매우 오래이다.

후삼국시대부터 수초(水草)를 따라 무리를 지어 떠돌아다니며 사냥 또는 고리[柳器]를 만들어 파는 것을 업으로 하는 무자리들을 양수척 또는 화척이라 불렀다. 고려 태조 왕건(王建)이 후백제를 칠 때 제어하기 어려웠던 부류였다.

대개 여진(女眞 : 韃靼)의 포로 또는 귀화인의 후예로 본관과 부역이 없이 사회로부터 소외된 채 촌락 변두리에 그들끼리만 무리를 지어 살았다. 거란족의 침입 때 그들의 앞잡이 노릇을 하기도 하고, 왜인(倭人)을 가장해 동해안 일대에서 난동을 부려 조정에서는 이들의 단속에 고심하였다.

사회적으로 멸시를 받아 관기(官妓) 가운데 대부분은 이들의 후예였으며, 점차 가축도살 · 수육상(獸肉商) 등 독특한 직업을 겸하였다. 조선시대에 들어서는 이들 뿐만 아니라 잡기(雜伎)를 업으로 삼는 재인(才人) · 봉군 · 수군(水軍) 등 그 신분은 양인이나 천한 일에 종사해 사회적 멸시를 받는 부류의 사람들을 보통 ‘간’ · ‘척’이라 불렀다.

1423년(세종 5) 이들의 명칭을 백정(白丁)으로 고치고 사회적 대우를 고쳐주려 했으나 오랜 유습은 좀처럼 가시지 않았다. 여전히 그들끼리만 무리를 지어 살면서 가축도살 · 걸식 · 도둑질 등을 일삼음으로써 이들에 대한 조처가 때때로 논란거리가 되었다.

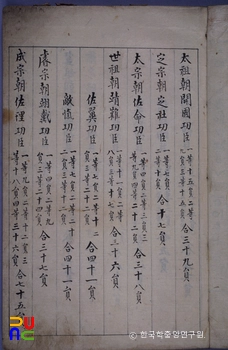

이보다 앞서 1415년(태종 15)에는 간 · 척 3천인을 보충대(補充隊)에 입속시키고 6천인을 봉족(奉足)으로 하여 1천일 동안의 복역을 마치면 종9품 잡직에 임명, 벼슬할 수 있는 기회를 주기도 하였다. 그 뒤 이들은 점차 그 자체의 신분, 예컨대 백정 · 봉군 · 수군 · 역보 등 신량역천(身良役賤)의 한 신분으로 고정되었다.