석씨전심 ()

• 본 항목의 내용은 해당 분야 전문가의 추천을 통해 선정된 집필자의 학술적 견해로 한국학중앙연구원의 공식입장과 다를 수 있습니다.

내용 요약

정의

조선 전기, 김시습(金時習)이 유교의 성리설(性理說)과 불교의 심성론(心性論)을 대조하여 지은 글.

저자

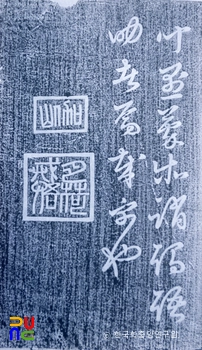

매월당 김시습(梅月堂 金時習, 1435~1493)은 단종(端宗)의 생육신으로 널리 알려져 있으며, 출가 후 승려로 활동하면서 설잠(雪岑)이라는 주1를 썼다. 『매월당집(梅月堂集)』, 『금오신화(金鰲新話)』 등을 남겼고, 불교와 관련해서는 『대화엄법계도주병서(大華嚴法界圖註幷序)』, 『십현담요해(十玄談要解)』, 『연경별찬(蓮經別讚)』 등을 지었다.

내용 및 특징

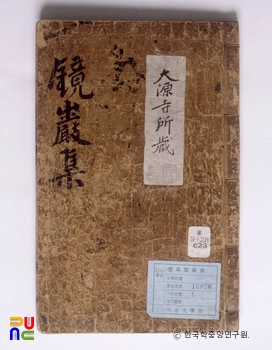

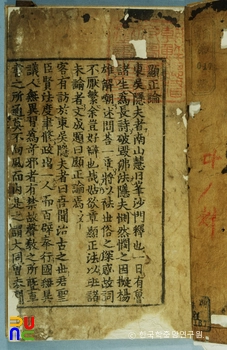

유교에서는 본성 안에 주2가 내재하므로 성(性)이 곧 주3이며, 본성을 극진히 할 때 자신의 안에 있는 이치를 다한다고 설명한다. 불교에서는 마음으로 본성을 보아 깨닫는 견성(見性)을 주장하며, 선(禪)은 모든 분별을 떨쳐버리고 경계를 넘어선 깨달음의 경지에 이르게 한다고 보았다. 불교의 깨달음은 유교의 극기복례(克己復禮)와 같은 것이라고 하였고, 인성(人性)의 회복, 그 밖의 불교 교리 등에 대해서도 간략히 기술하였다. 『매월당집』 권23, 주4에 제목 없이 수록되어 있다.

의의 및 평가

유학에 마음을 두고 불교를 실천했고[심유천불(心儒踐佛)], 승려의 행적으로 유학자의 행동을 했다[불적이유행(佛跡而儒行)]고 평가받은 김시습의 유교와 불교에 대한 종합적 인식을 볼 수 있는 글이다.

참고문헌

원전

『매월당집(梅月堂集)』

단행본

동국대 불교문화연구소, 『한국불교찬술문헌총록』 (동국대학교 출판부, 1976)

세종대왕 기념사업회, 『국역 매월당집』 (세종대왕 기념사업회, 1977)

논문

이창안, 「조선 초 김시습의 시대인식과 유불융합」 (『원불교사상과 종교문화』 81, 원광대 원불교사상연구원, 2019)

주석

관련 미디어

(1)

집필자