소악부 ()

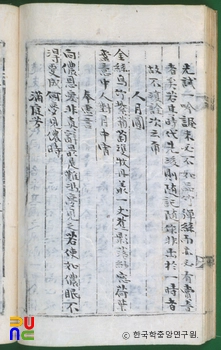

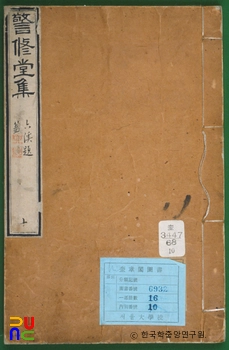

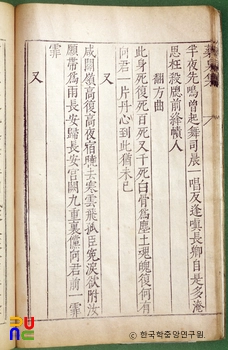

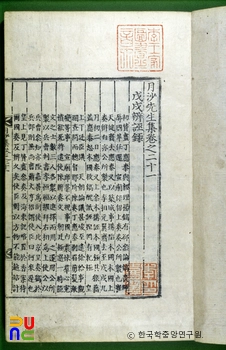

칠언절구 40수로 이루어졌으며, 『경수당전고(警修堂全藁)』 권49에 수록되어 있다. 신위의 「소악부」는 작자가 평소에 기억하고 있던 시조를 한역한 것으로서, 시조가 일시적으로 가창되다가 인멸될 것을 우려하여 후대에 길이 보존할 목적으로 시도한 것이라 한다.

이 작품은 일시에 제작된 것이 아니고, 작자가 강화유수 재임기간인 1828년(순조 28) 9월에서 1830년 7월까지 6수를 지었고, 그 뒤 자하산장에 은거하고 있던 1831년 6월까지 34수를 지어, 이것을 모두 정리하여 40수를 완성하고 자서를 쓴 것으로 판단된다.

시조를 한역하는 데는 여러 가지 방법이 시도되는데, 여기에서는 다섯 가지 정도의 방법을 사용하여 한역한 것으로 보인다. 첫째는 초장을 기구에 배당하는 경우, 둘째는 종장을 전구 · 결구에 배당하는 경우, 셋째는 시조의 1장을 생략하는 경우, 넷째는 시조 3장과 한시 3구 외에 한시 1구를 첨가하는 경우, 다섯째는 환골탈태하는 경우이다.

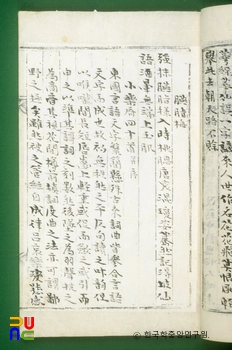

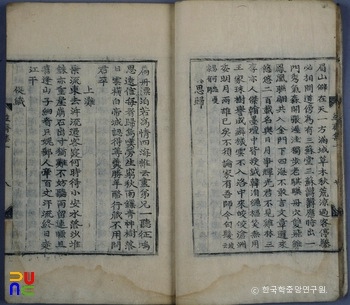

수록작품 가운데에 작자를 알 수 있는 것은 24수이다. 명옥(明玉) · 매화(梅花) · 이개(李塏) · 이조년(李兆年) · 이유(李柔) · 이명한(李明漢) · 윤선도(尹善道) · 유자신(柳自新) · 송인(宋寅) · 기대승(奇大升) · 장만(張晩) · 이정(李鼎) · 한호(韓濩) · 황진이(黃眞伊) · 서익(徐益) · 박인로(朴仁老) · 조경렴(趙慶濂) · 이정신(李廷藎) · 정온(鄭蘊) · 김상용(金尙容)의 순으로 20인의 작품을 실었다. 황진이의 작품이 3수, 이명한과 윤선도의 작품이 각각 2수씩 수록되었다. 그리고 작자 미상이 16수인데, 이 중에서 출전조차 확인되지 않는 것이 2수이다.

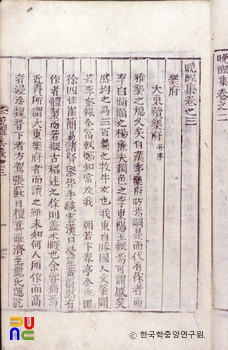

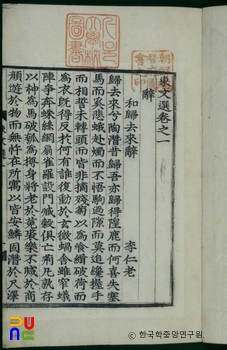

이 작품은 이유원(李裕元)의 「가오소악부(嘉梧小樂府)」를 짓게 한 동기가 되었으며, 후대의 사대부들에게 많이 애송되었던 것으로 보인다. 이제현이 처음 ‘소악부’라는 명칭을 사용하였는데, 그 이후 신위의 이 작품에서 다시 이 이름이 쓰이게 되었다.

이 작품은 악부가 번창하는 과정에서 우리나라 문학작품의 의의에 대한 자각과 그 표현으로 의식을 형상화한 것이며, 또한 시문의 보완을 위한 작품으로서 출현하게 된 것이다.