진산세고 ()

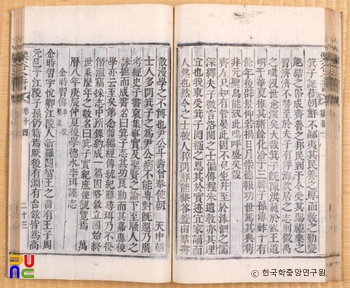

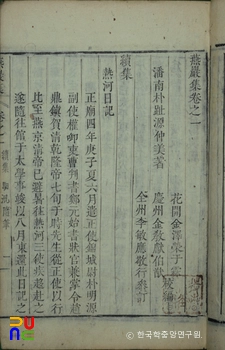

1476년(성종 7) 강회백의 손자 강희맹(姜希盟)이 편집 · 간행하였다. 책의 첫머리에는 신숙주(申叔舟) · 최항(崔恒) · 정창손(鄭昌孫)의 서문이 있으며, 권말에는 김종직(金宗直) · 서거정(徐居正) 등의 5편의 발문이 실려 있다. 이들 서 · 발문에 의해 이 책의 편집과 개판(改版) 및 이판(移板)에 따른 경과를 알 수 있다.

김종직(金宗直)의 발문에 의하면, 강희맹이 1473년에 세고(世稿)를 편집하여 함양군수로 있는 김종직에게 부탁하여 함양에서 개판하였으며, 이듬해에 강희맹이 쓴 「양화소록서(養花小錄序)」가 추각(追刻)되었다. 1476년 책판을 진주로 옮기면서 다시 강희맹이 쓴 「진산세고이진목발(晉山世稿移晉牧跋)」과 서거정의 「진산세고발(晉山世稿跋)」이 추각된 것이다.

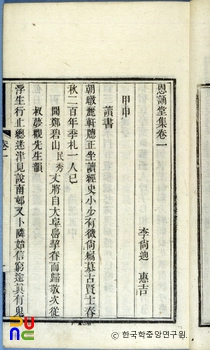

4권 1책. 목판본 · 목활자본. 장서각 도서와 규장각 도서에 있다. 1998년 보물로 지정된 『진산세고』는 목판본으로 박영돈이 소장하고 있다.

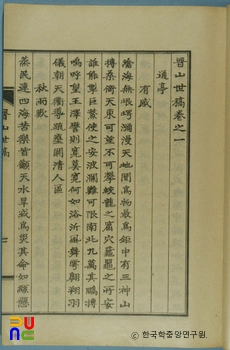

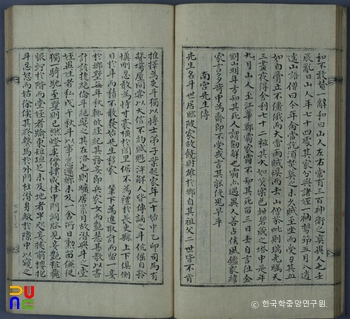

권1은 강희맹의 조부 강회백의 문집 『통정집(通亭集)』으로, 첫머리에 강희맹이 쓴 강회백의 행장 1편과 99수의 시를 실었다. 권2는 강희맹의 부친 강석덕의 문집 『완역재집(玩易齋集)』으로, 강희맹이 쓴 강회백의 행장과 시 38수, 제(題) 4수, 만장(挽章) 2편, 찬(讚) · 행장 · 설(說) 각 1편, 서(序) 3편, 서(書) 1편, 발(跋) 2편이 수록되어 있다.

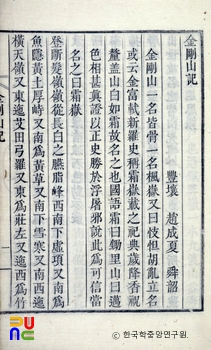

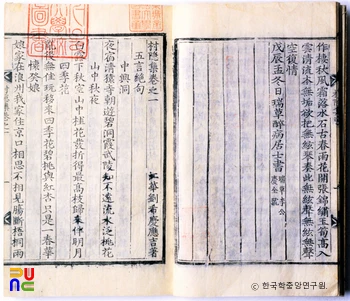

권3은 강희맹의 형 강희안의 문집 『인재집(仁齋集)』으로, 첫머리에 김수녕(金壽寧)이 쓴 강희안의 행장 1편이 있고, 그 다음에 시 160수, 부(賦) 7편이 수록되어 있다. 권4는 강희안의 『양화소록(養花小錄)』으로 강희맹이 쓴 『양화소록』 서문과 발문, 서거정과 최호(崔灝)가 쓴 강희안의 시문집 발문이 있다. 내용으로 노송(老松) · 만년송(萬年松) · 오반죽(烏班竹) · 국화(菊花)……종분내화수법(種盆內花樹法) · 최화법(催花法) · 백화기의(百花忌宜)……양화사(養花辭) 등이 수록되어 있다.

이 책은 조선시대의 세고 가운데 가장 앞선 것이며, 권4에 수록된 『양화소록』은 화훼(花卉)의 전문서적 가운데 가장 오래된 것이다.

강회백의 시문은 고려 말 조선 초의 문풍을 이해하는 데 많은 도움이 된다. 강석덕의 시문 중 「제몽도원도시권(題夢桃源圖詩卷)」과 「청산백운도사(靑山白雲圖辭)」는 조선 초기 회화의 대표적 인물인 안견(安堅)의 「몽유도원도(夢遊桃源圖)」를 이해하는 데 자료적 가치가 있다. 강희안의 시는 대개가 제화시(題畫詩)가 많아서 시에 있어서의 회화성이 특출하게 나타나고 있음을 볼 수 있다.

『양화소록』은 조선 초기의 원예학을 이해하는 데 많은 도움을 주고 있다. 각 화분의 품종은 물론이고 재배 · 관리법이나 화초의 성질까지도 역대 선인들의 처방을 발췌 · 활용하여 상세히 설명하고 있다. 이것은 단순한 화분의 재배 · 관리에서 끝나는 것이 아니라 현대과학에서의 식물학에도 크게 도움이 될 수 있는 내용이며, 이 부분만 국역하여 간행 · 유포된 것도 있다.