해봉집 ()

『해봉집』은 조선시대에 문신 홍명원의 시가와 산문을 엮어 1716년에 간행한 시문집이다. 현재 초간본, 중간본, 삼간본이 전하고 있다. 수록 작품은 대부분 시로, 이안눌(李安訥)의 작품에 차운(次韻)·화답(和答)한 시를 비롯해 기행시·과체시 등이 수록되어 있다.

『해봉집』은 지금까지 모두 세 차례 간행되었다.

초간본은 1656년(효종 7)에 저자의 장자(長子) 홍처후(洪處厚)가 저자의 시문을 수집 · 편차하여 3권 3책의 목판본으로 간행하였다.

이후 초간본이 산일(散佚)되고 판본이 손상되어 중간본의 간행이 이루어졌다. 1716년(숙종 42)에 홍명원의 증손 홍우서(洪禹瑞)와 현손 홍계적(洪啓迪)이 가장(家藏) 원초(原草) 및 초간본(初刊本)을 참고하고 시문 302편을 주1 5권으로 편차하였고, 증손 홍우령(洪禹寧)에게 간행을 부탁하였다. 홍우령은 이를 5권 2책의 목판본으로 간행하였다. 중간본 『해봉집』은 초간본 『해봉집』과 비교하여 저작 연대순 편차, 과체(科體)의 첨입, 말단의 부록(附錄) 기재 등의 차이를 보인다.

삼간본은 1910년에 저자의 10대손 홍순형(洪淳馨)이 간행하였으며, 저자의 시문을 증보(增補)하여 4권 2책의 석인본으로 간행하였다.

중간본 『해봉집』을 기준으로 구성과 내용을 살펴보면 다음과 같다.

서문은 없으며 권말에 홍우령의 발문이 있다.

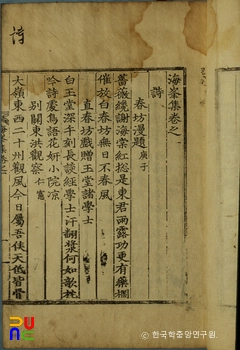

각 권별로 목록이 있으며, 권1∼3에 시 439수, 보유(補遺)로 과체시(科體詩) 2수, 표(表) 1편, 권4에 서(書) 2편, 정문(呈文) 8편, 의(議) 1편, 기(記) 1편, 제문(祭文) 4편, 권5에 부록으로 행장(行狀) · 묘갈명 · 제문 · 만장 등이 수록되어 있다.

시는 이안눌(李安訥)의 작품에 대한 주2와 화답시(和答詩)가 다수 수록되어 있어 이안눌과 문학적 교유를 파악하는 데에 중요한 자료가 된다.

시의 「망부석(望夫石)」은 오언체의 장편시로, 전설에 얽힌 남녀 간의 사랑을 읊은 작품이다. 「유마천령차자민운(踰摩天嶺次子敏韻)」은 저자가 권신(權臣)들의 탄핵을 받아 함경도로 좌천되었을 때 마천령을 넘으며 괴로운 심정을 읊은 작품이다. 「유천불산(遊千佛山)」은 장편의 기행시로 산경(山景)을 운치 있게 묘사한 작품이다. 이외에도 광해군 초 후금(後金)과 수교한 사실이 명나라에 알려지자 이를 무마하기 위해 급고사(急告使)로 명나라에 파견되었을 때 여행 노정의 감회를 읊은 시가 다수 있으며, 이 중 「옥하관(玉河關)」은 타국의 객관에서 느끼는 나그네의 우수와 번민을 읊은 작품이다.

표의 「염초허무사은표(焰硝許貿謝恩表)」는 명나라 황제에게 올린 표문으로, 화약의 원료가 되는 염초의 무역을 허가해 준 일에 대해 감사의 뜻을 표하는 내용이다.

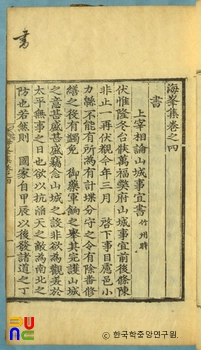

서(書)의 「상재상논산성사의서(上宰相論山城事宜書)」는 죽주부사(竹州府使)로 재임할 때 중앙의 상신(相臣)에게 올린 글로, 산성 구축에 관한 공사의 진척 상황을 상세하게 보고하는 내용이다.

정문은 모두 저자가 명나라에 급고사로 파견되었을 때 병조(兵曹) 등 중앙 관청에 올린 글로, 명나라에 후금과의 수교 사실을 해명하는 내용이다. 당시 조선이 후금과 명나라 사이에서 취하였던 외교 입장을 파악하는 데에 중요한 자료적 가치를 지닌다.

제문에는 저자가 광주 목사를 재임할 때 지은 「무등산기우제문(無等山祈雨祭文)」 등 3편의 기우제문이 수록되어 있다.