지애문집 ()

저자 정위(鄭煒, 1740~1811)의 자는 휘조(輝祖), 호는 지애(芝厓), 본관은 청주(淸州)이다. 대산(大山) 이상정(李象靖)과 최흥원(崔興遠)의 문하에서 공부하였다. 1796년(정조 20)에 유일(遺逸)로 천거되었으나 병으로 사양하였고, 온릉참봉(溫陵參奉)에 임명되었으나 얼마 안 되어 사직하고 한평생 학문 연마에 매진하였다. 예학을 연구하여 스승 이상정이 저술하다가 마치지 못한 『가례휘통(家禮彙通)』을 마무리하여 간행하였다.

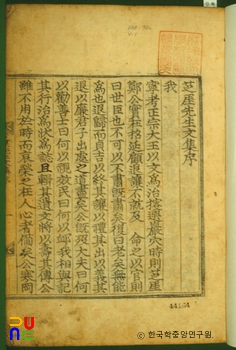

저자 사후 아들인 정규석(鄭奎錫)과 정기석(鄭箕錫)이 류범휴(柳範休)에게 행장(行狀)을, 이만운(李萬運)에게 묘지명을 받아 저자의 유문을 초고(草稿) 상태로 보관하다가, 손자 정대영(鄭大永)이 정재(定齋) 류치명(柳致明)에게 서문을 받아 간행하고자 하였으나 뜻을 이루지 못하였다. 그 후 후손들이 1845년 이후에 목판으로 7권 4책을 간행하였다.

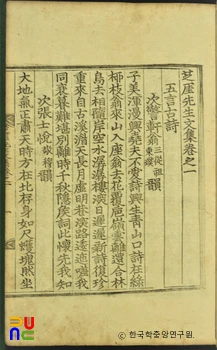

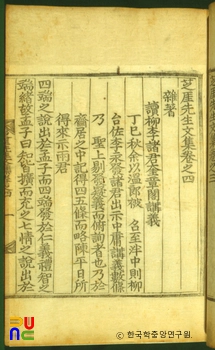

7권 4책, 목판본이다.

1책 권두에 류치명이 1845년에 쓴 서문과 문집 전체의 목록이 권별로 수록되어 있다. 1책은 권1·2로 구성되어 있는데, 시 237수가 수록되어 있다. 2책은 권3·4로 구성되어 있는데, 서(書) 24편, 잡저(雜著) 4편, 서(序) 1편, 기(記) 3편, 발(跋) 2편, 명(銘) 2편, 상량문(上樑文) 8편, 축문(祝文) 15편이 수록되어 있다. 3책은 권5로 구성되어 있는데 제문(祭文) 22편이 수록되어 있다. 4책은 권6·7로 구성되어 있는데, 권6에는 묘갈명 5편, 묘지명 2편, 행장 7편이 수록되어 있고, 권7은 부록으로 저자의 행장 1편, 묘지명 1편, 제문 12편, 만장(輓章) 21수 등이 수록되어 있다.

시는 대체로 자연에 대해 읊은 것으로, 사물을 관찰하는 감정이 풍부하고 감상적이면서 사실적인 경향이 있다. 특히 저자의 8대조인 정구(鄭球)와 관련이 깊은 한강대(寒岡臺), 백매원(百梅園), 숙야재(夙夜齋) 등에서 읊은 시들이 많다. 서(書)는 주로 친지와 사우간에 보낸 것이다. 별지와 문목은 경전에 대한 질의와 예설 · 이기설(理氣說)에 관한 문답으로 되어 있다. 잡저 가운데 「독유이제군규장각강의(讀柳李諸君奎章閣講義)」는 규장각에서 강의한 내용을 읽고 소감을 적은 것이다. 사단칠정(四端七情)과 이기설의 강의 중 자기의 의견과 맞지 않은 점을 지적, 보충하고 이황(李滉)의 이기호발설(理氣互發說)을 근거로 설명하였다. 「심경발휘고이(心經發揮考異)」는 선조인 정구(鄭逑)가 지은 『심경발휘(心經發揮)』의 내용 중에서 미비하다고 느낀 점을 여러 선유들의 말을 인용하여 보충한 것이다. 또한, 「가례휘통(家禮彙通)」은 스승인 이상정(李象靖)이 『주자가례(朱子家禮)』 중에서 어려운 낱말을 골라 주석을 달다가 마치지 못한 것을 마무리해 편집한 것이다. 이 밖에도 자신의 사상을 표현한 「지애기(芝厓記)」와 학당의 규칙을 정한 「시제생문(示諸生文)」도 있다.

저자는 18세기 영남에서 활동한 퇴계학파 문인이다. 당시 정치적으로 소외받던 영남 사림이 가문의식을 바탕으로 자신들의 선조에 대한 선양을 위해 구체적으로 어떤 활동을 하였는지 보여주는 자료이다.