금역당집 ()

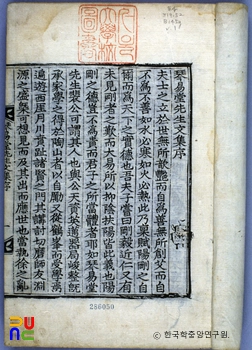

『금역당집(琴易堂集)』은 조선 전기, 문신이자 학자인 배용길의 시가와 산문을 엮어 1855년에 간행한 시문집이다. 임진왜란과 정유재란을 겪으면서 느낀 처절한 분노와 우국의 강개심을 표현한 작품들이 많다. 학문적으로 유성룡에게 성리의 학설을 묻고 답한 것과 『주자어류』의 난해한 곳에 대한 설명도 있다.

『금역당집(琴易堂集)』은 7권 4책의 목판본이다. 서울대학교 규장각 한국학연구원, 국립중앙도서관 등에 있다.

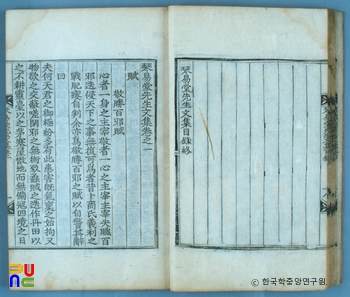

『금역당집』은 권1에 부 1편, 시 316수, 권2에 소 7편, 권3에 서(書) 19편, 권4에 잡저 11편, 서(序) 3편, 권5에 기 8편, 발 5편, 논 4편, 변(辨) 2편, 권6에 제문 10편, 명 4편, 갈지(碣誌) 3편, 묘표 6편, 행장 1편, 권7에 부록으로 묘갈명 1편, 행장 1편 등이 수록되어 있다.

「경승백사부(敬勝百邪賦)」는 경(敬) 공부에 힘써서 마음을 경계하겠다는 내용이다.

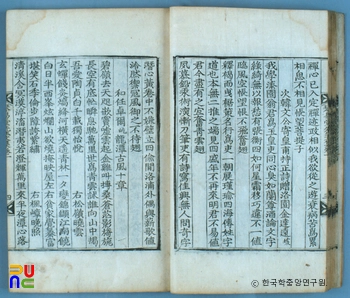

시는 임진왜란과 정유재란을 겪으면서 느낀 처절한 분노와 우국의 강개심을 표현한 시들이 많다. 「증일본승천형도인(贈日本僧天刑道人)」은 일본 승려의 눈으로 볼 때 불법 무도한 침략이 정당한 것인가를 힐난한 내용이며, 「왜구」는 왜적의 비인도적 행위를 규탄하면서 왜적이 반드시 멸망할 것임을 강조하였다.

「팔조소(八條疏)」는 정유재란 중에 일본과 강화의 설이 나돌자 그 부당함을 주장해 올린 소이다. 배용길은 원수와 강화한다는 것은 생각할 수 없는 일이라고 하면서 상벌을 분명히 할 것, 기강을 확립할 것, 현인을 등용할 것, 주1를 정화할 것, 붕당을 폐할 것〔廢朋黨〕, 국방의 방비를 엄히 할 것 등 시급히 개정하거나 시행해야 될 시무 8조를 진언하였다.

서(書)는 유성룡(柳成龍) · 김우옹(金宇顒) · 왕필적(王必迪) · 오유충(吳惟忠) · 유정(劉珽) · 양호(楊鎬) · 윤승훈(尹承勳) · 한준겸(韓浚謙), 그리고 아들 숙전(淑全)과 택전(澤全) 등과 주고받은 것이다.

「상서애유선생(上西厓柳先生)」은 유성룡에게 마음의 출입(出入), 천명지성(天命之性)을 물은 것이고, 「상동강김선생(上東岡金先生)」은 김우옹에게 자신의 아버지 묘갈명을 부탁한 것이며, 「상왕유격(上王游擊)」은 임진년 12월에 제독 이여송(李如松)을 따라 참전한 명나라 남병 유격 장군 왕필적에게 보낸 편지이다.

「어류고의(語類考義)」는 『주자어류』의 난해한 곳이나 언어의 변천으로 잘 이해할 수 없는 곳을 지적해 설명한 것이다. 「문묘중수기(文廟重修記)」는 성균관의 대성전을 중수하면서 성균관의 연혁과 문묘를 중수하게 된 동기를 밝히고, 중수한 뒤에 유학이 더욱 발전해 국가 발전에 기여해 주기를 염원하는 내용을 담고 있다.

그밖에 관우(關羽)가 임진왜란에 신병(神兵)을 이끌고 우리나라를 도왔다는 민간신앙에 따라서 안동 서악(西岳)에 관왕묘를 세우게 된 이유를 설명한 「무안관왕묘비명(武安關王廟碑銘)」, 지리에 대해 자신의 견해를 밝힌 「풍수변(風水辨)」 등이 있다.

『금역당집』은 한국고전번역원에서 원문과 번역문, 교감표점문, 원문 이미지, 해제를 제공하고 있다.