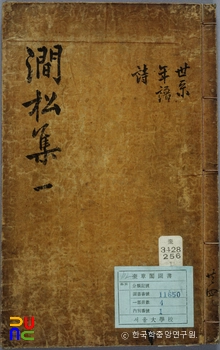

간송집 ()

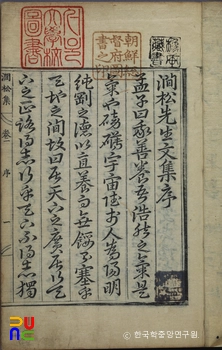

『간송집』은 세계도 · 연보 1권, 본집 5권, 별집 2권, 합 8권 4책으로 되어 있고, 목판본이다. 고려대학교 도서관, 성균관대학교 도서관 등에 있다.

권1·2에 시 268수, 권3∼5에 소 1편, 서(書) 29편, 잡저 11편, 서(序) 5편, 기 2편, 제발(題跋) 15편, 잠 · 명 5편, 제문 16편, 축문 4편, 비 · 지(誌) 3편, 행장 4편이 수록되어 있다. 별집의 권1은 취정록(就正錄), 권2는 부록으로 묘갈명 · 만장 · 제문 · 소 · 계(啓) · 봉안문 · 상량문 등으로 구성되어 있다.

시는 오언고시, 오언절구, 오언율시, 칠언고시, 칠언절구, 칠언율시, 칠언배율이 시체별(詩體別) · 연대별로 실려 있다. 그중에 「재송간변(栽松澗邊)」은 간송(澗松)이라는 자호를 짓고 쓴 시로서 저자의 기개를 살필 수 있는 작품이다. 「삼강구절구(三綱九絶句)」는 함안의 충신, 효자, 절부 각 3인을 드러내어 기리는 시이다.

「사사속소(謝賜粟疏)」는 1662년(현종 3) 임금으로부터 곡식을 받은 데 대한 사례와 아울러 엄궁금(嚴宮禁) · 친유신(親儒臣) · 흥교학(興敎學) · 수무비(修武備) 등 시무 14조, 명분 · 기강 · 사치 등 주2 4조를 열거하고, 시행책과 개혁책을 촉구한 주3이다. 서(書)는 장현광(張顯光) · 유진(柳袗) · 정온(鄭蘊) · 조평(趙平) · 윤순거(尹舜擧) 등과 주로 경전 · 예설에 관해 논술한 것이다.

잡저 중 「우언(寓言)」에서는 난세를 당했을 때 선비의 주4문제를 논하였다. 「잡설(雜說)」은 현자라고 해서 반드시 명성을 남기는 것이 아님을 밝힌 글로서 은연중에 자신을 비유하였다. 「저익설(沮溺說)」에서는 옛날 은자인 장저(長沮)와 걸익(桀溺)의 고사를 예로 들어 처세하는 방법을 문답식으로 설파하고 있다.

「기이(記異)」에서는 불교의 허탄함을 변론하여 반박했고, 「관규쇄설(管窺瑣說)」에는 존성(存誠) · 거경(居敬) · 궁리(窮理) 등 학문하는 방법과 붕당에 관한 논리 등 참고가 되는 기사가 많다. 「봉선초의(奉先抄儀)」에는 제례의식으로 시제(時祭) · 기제(忌祭) · 묘제(墓祭) 등 10개 조항의 의식을 간결하고 명확하게 제시했는데, 많은 사림들의 모범이 되었다.

속집은 5권으로, 권1에 시 200여 수, 권2~4에 소 3편, 서(書) 38편, 서(序) 1편, 축문 10편, 제문 5편, 묘갈 6편, 전 1편, 권5에 부록이 수록되어 있다.

한국고전번역원에서 『간송집』의 원문과 원문 이미지 · 번역문 · 교감표점문 · 해제를 제공하고 있다.