간재집 ()

『간재집』은 조선 전기, 학자 이덕홍의 시가와 산문을 엮어 1766년에 간행한 시문집이다. 부와 시는 철학적 사유를 담은 학술적인 내용이 많으며, 서의 문목은 이황에게 유학 전반에 걸친 문제들을 묻고 답한 글이다. 「사서질의」는 퇴계와 주자의 미진한 해설을 보충하고 명물 제도를 고증한 것이고, 「심경질의」는 경연 강의에서 채택할 정도로 뛰어난 해설과 정연한 논지로 유명하다.

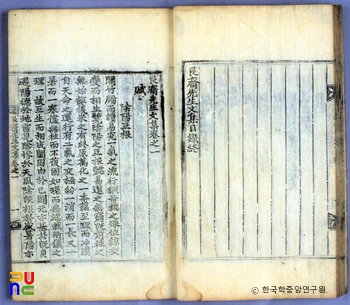

본집은 8권 4책으로 되어 있고 목판본이다. 규장각 · 국립중앙도서관 등에 있다. 속집은 5권 3책이고, 목판본이다. 국립중앙도서관 · 성균관대학교 도서관 등에 소장되어 있다.

1743년 눌은(訥隱) 이광정(李光庭)이 교정하고, 1751년에 청대(淸臺) 권상일(權相一)이 편집하여 1752년 활자로 간행한 『간재집』 초본은 현재 전하지 않는 것으로 보인다. 초간본의 미흡한 점을 보완하기 위해, 1766년 후손 상태(常泰)가 김위(金㙔)와 이상정(李象靖)에게 편집을 부탁하여 『간재집』을 8권 4책의 목판본으로 간행하였다. 속집은 후손과 사림이 저자가 스승인 퇴계 이황에게 수업한 성리학 관계 편저류를 5권으로 묶어서 1829년 목판으로 간행하였다.

본집은 권1에 부 2편, 시 112수, 권2에 시 50수, 소 2편, 권3 · 4에 문목(問目)으로 서(書) 29편, 권5 · 6에 「계산기선록(溪山記善錄)」, 권7에 잡저 19편, 명 7편, 도(圖) 10편, 말미에 연보 · 천목(薦目) · 만사 · 제문 · 봉안문 · 축문 · 묘갈명, 행장 2편이 수록되어 있다. 속집은 권1에 「사서질의(四書質疑)」, 권2에 「주역질의부범수횡도방도(周易質疑附範數橫圖方圖)」 · 「기삼백주토(朞三百註吐)」 · 「선기옥형주토(璿璣玉衡註吐)」, 권3에 「심경질의(心經質疑)」, 권4에 「고문질의(古文質疑)」, 권5에 「가례주해(家禮註解)」 등이 수록되어 있다.

본집의 부(賦)는 음양이 상호 근원이 되는 원리를 읊은 것이고, 시 · 서는 모두 심오한 철학을 지닌 학술적인 내용이 많다. 소 가운데 「상왕세자서(上王世子書)」는 1592년 임진왜란이 일어났던 해에 세자가 있던 용강산성에 가서 왜적에 대한 방어책을 건의한 글이다. 이 글에서 그는 민심의 수습 및 애국심을 고취시킬 것과 구체적인 전술로서 바다에서는 거북선〔龜甲船〕을 사용하고, 육지에서는 귀갑거(龜甲車)의 활용과 주1을 응용할 것을 제시하고 있다. 「상행재소(上行在疏)」는 1593년 선조에게 올린 것으로서, 왜적의 보급로를 차단하는 방법을 논술하였다.

서의 문목(問目)은 모두 이황(李滉)에게 올린 것으로서 주2, 『심경(心經)』 · 『근사록(近思錄)』 등의 저서에 대한 질의와 유학 전반에 걸친 갖가지 문제들을 깊이 있게 논의한 글이다. 「계산기선록」은 스승 이황의 언행과 가르침 가운데 핵심들을 16항목으로 나누어 기술한 것으로, 이황의 학문과 수양은 물론이고, 그의 스승에 대한 진지한 태도 또한 잘 나타나 있다.

잡저는 학문의 정도와 윤리적인 생활태도의 근본에 대한 그의 신념을 논리정연하게 서술한 글들이다. 그 가운데 「진청란학부통변심도설변(陳淸瀾學蔀通辨心圖說辨)」은 진청란의 심도(心圖)가 주3의 『곤지기(困知記)』의 영향을 받아 도심(道心)을 체(體), 인심(人心)을 용(用)이라 한 것에 대하여 주자 및 여러 선유들의 학설을 빌어 논박을 가한 것으로, 그의 해박한 지식과 학문적 깊이를 잘 보여 주는 글이다.

「지행변(知行辨)」에서는 지(知)와 행(行)의 동질성과 상이성에 대하여 정연한 논리를 전개하고 있다. 「혈구변(絜矩辨)」은 선유들의 학설 가운데 틀린 점과 불분명한 점들을 바로 잡은 글이다. 「여조월천사경변미발이발(與趙月川士敬辨未發已發)」은 “체(體)가 미발(未發)이고 용(用)이 이발(已發)인가”라는 질문에 대해, 체와 용이 서로 근본이 되는 묘함〔體用互根之妙〕으로써 상호 보완적인 기능을 한다고 명석하게 설명한 글이다. 이 글에서는 심성론(心性論)에 대한 그의 깊은 조예가 엿보인다.

「사서질의」에서 「논어질의」는 전체 분량의 3/4을 차지한다. 「논어질의」를 분석해 보면, 이덕홍의 주4 해석 양상을 ① 주5에 대한 관심과 주6의 보완, ② 집주에 근거한 퇴계설(退溪說)의 계승, ③ 명물(名物)에 대한 해박한 고증 등 세 가지로 분류할 수 있다. 이덕홍의 경서 해석은 『논어집주대전』을 정밀하게 검토하여 퇴계와 주자의 미진한 해설을 보충하려 했으며, 명물 제도의 고증에서는 자신만의 해석을 가했다고 평가할 수 있다.

「심경질의」는 뛰어난 해설과 정연한 논지로 인해 후인들이 다투어 필사했으며, 경연의 강의 제목으로 선택되었다. 필사본들은 독립된 저작의 형태를 취하고 있어 본집과 속집에 들어 있는 글과 같은 제목의 글도 많이 있다. 그러나 원저작이기 때문에 분량도 많고, 요약이 안되어 있다. 하지만 주가 더욱 상세하고, 간혹 한글 토와 한글 번역들이 있어 고어 연구에 도움이 된다.

한국고전번역원에서 『간재집』의 원문과 원문 이미지, 번역문 · 해제를 제공하고 있다.