덕촌집 ()

『덕촌집(德村集)』은 조선 후기, 문신 · 학자 양득중의 시가와 산문을 엮어 1806년에 간행한 시문집이다. 서(書)에 주로 당시 학계의 주도적 학문이던 성리학 및 경학에 대해 사우(師友) 간에 주고받은 논변을 싣고 있다. 「명대의변(明大義辨)」은 송시열(宋時烈)의 북벌론(北伐論) 및 대의명분 주장이 터무니없이 허황한 논리임을 공박해, 당시 노론·소론의 당쟁이 치열했던 원인과 소론이었던 자신의 처지를 밝힌 논설이다.

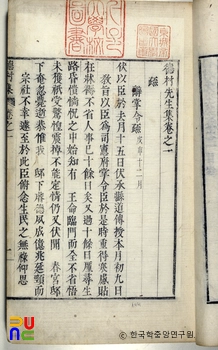

『덕촌집(德村集)』은 10권 5책의 활자본이다. 서울대학교 규장각 한국학연구원, 국립중앙도서관 등에 있다.

『덕촌집』은 양득중의 아들 양순해(梁舜諧)가 편집한 것을 1806년(순조 6) 외증손 윤인기(尹仁基)가 간행하였다. 서문은 없고 권말에 윤인기의 주1이 있다. 그런데 서울대학교 규장각 한국학연구원 소장본과 국립중앙도서관 소장본에는 저자의 주요 저술인 「명대의변(明大義辨)」이 누락되어 있다. 본집이 목판본이라면 후에 추각(追刻)이나 삭제된 것으로 추측할 수도 있다. 하지만 활자본으로 단시일 내에 한정된 부수만 찍은 상황에서 두 종류의 간본이 존재한다는 것은, 「명대의변」이 당파 문제를 야기할 것 같아 의도적으로 누락시킨 것으로 보인다. 따라서 권두의 목록까지 두 종류로 만들었으며 이 과정에서 판심이 달라지는 실수가 생긴 것이 아닌가 생각된다.

권두에 연보, 권1·2에 소 20편, 권3에 등대연화(登對筵話) 1편, 권4·5에 잡저 20편, 권6에 통문(通文) 4편, 시 24수, 제문 10편, 축문 5편, 권7~9에 서(書) 74편, 권10에 비(碑) · 장(狀) 9편 등이 수록되어 있다.

서(書)는 주로 당시 학계의 주도적 학문이던 성리학 및 경학에 대해 주2 간에 주고받은 논변으로, 특히 심성 · 이기 · 태극 등에 관한 연구가 대부분이다.

잡저 가운데 「명대의변(明大義辨)」은 송시열(宋時烈)이 북벌론(北伐論) 및 주3을 주장하는 것이 터무니없이 허황한 논리임을 공박해, 당시 노론 · 소론의 당쟁이 치열했던 원인과 소론이었던 자신의 처지를 밝힌 논설이다.

「등대연화」에는 임금과 자리를 같이한 경연(經筵)에서 문답한 내용이 담겨 있는데, 그 시절에 주4으로부터 사림에 이르기까지 허위의 기풍이 만연하고 있다고 지적하면서, 『한서(漢書)』에 나오는 주5의 수학호고(修學好古: 학문을 닦아 옛것을 좋아함) · 실사구시(實事求是)라는 말을 인용해 정치하는 요긴한 방법을 임금에게 아뢰고 있다. 당시에 허무공중(虛無空中)의 학풍이 만연하고 있던 원인까지를 규명해 실사구시의 학풍으로 돌아가기를 강력히 개진한 점으로 보아, 실학 사상의 초기인 영조 · 정조 시대의 학풍 조성에 일익을 담당하고 있었음을 알게 해 준다.

이 책은 노론 · 소론의 당쟁 관계, 성리학 및 탕평책 등에 대한 당시의 연구에 많은 자료를 제공해 주는 문집이다. 특히 1741년(영조 17)에 올린 소는 국왕에게 유형원(柳馨遠)의 저서를 읽도록 권유해 『반계수록』이 세상에 공간되는 기회를 만들었던 것으로 실학 연구에 도움이 되는 자료이다.

『덕촌집』은 한국고전번역원에서 원문과 번역문, 교감 표점문, 원문 이미지, 해제를 제공하고 있다.