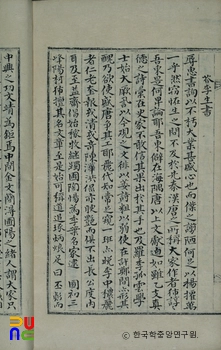

답이생서 ()

한문필사본. 『성소부부고(惺所覆瓿藁)』 권10 문부(文部)7에 수록되어 있다. 시 평론에 대한 것이 대부분이다.

이 글은 5단락으로 나누어볼 수 있다. 첫째 단락에서는 「유우중문시(遺于仲文詩)」와 「치당태평송(致唐太平頌)」의 작자에 대해 의문을 제기하고, 신라말 최치원(崔致遠)의 시와 문을 비판하였다.

둘째 단락에서는 고려시대 정지상(鄭知常)의 시를 평하고, 이인로(李仁老) · 이규보(李奎報) · 진화(陳澕) · 홍간(洪侃)의 시가 소식(蘇軾)의 영향을 벗어나지 못하였음을 지적하였다. 그리고 이제현(李齊賢)이 창시하여 이곡(李穀) · 이색(李穡)이 그 뒤를 이었으며, 정몽주(鄭夢周) · 이숭인(李崇仁) · 김구용(金九容)이 고려 말엽의 명가라 하였다.

셋째 단락에서는 조선 초기의 문단은 정도전(鄭道傳) · 권근(權近)이 독차지하였고, 중흥의 공은 이색에 있다고 하였다. 김종직(金宗直)은 정몽주와 권근의 문학을 계승하였으나 문학적 경계가 좁다고 보았고, 이행(李荇)과 신광한(申光漢) · 정사룡(鄭士龍)이 훌륭하다고 하였다.

넷째 단락에서는 당시의 문인 중 산문에는 최립(崔笠), 시에는 이달(李達)과 친구인 권필(權韠) · 이안눌(李安訥)을 거론하였다.

다섯째 단락에서는 자신의 가학연원이 이색에 있음을 말하였다. 허균의 형 허봉(許篈)과 누이 허난설헌(許蘭雪軒)의 문학은 가학에서 얻은 것이며, 아버지 허엽(許曄)은 김안국(金安國)에게 배웠고, 김안국은 성현(成俔)으로부터, 성현은 형 성간(成侃)과 김수온(金守溫)에게 배웠으며, 두 사람은 유방선(柳方善)의 제자인데 유방선은 이색의 제자였다.

이색은 원나라에 가서 우집(虞集)과 구양현(歐陽玄)에게 배웠다. 구양현은 강서인으로, 문천상(文天祥) · 사방득(謝枋得)을 섬겼으므로 범성대(范成大) · 양만리(楊萬里) · 왕안석(王安石) · 증공(曾鞏) · 구양현 · 황정견(黃庭堅)의 영향을 받아 이색에게 전수하였으므로, 조선조 문학은 이색으로부터 발원하였다고 하였다.

「답이생서」는 한편의 서간이지만 한국의 시인 42인을 정확하고 조리 있게 논평하였으므로, 허균의 『성수시화(惺叟詩話)』와 함께 평론으로 다루어야 할 작품이다. 그리고 작자 자신의 가학연원을 서술하였으므로 작가연구에도 중요한 자료가 되며, 또한 우리나라의 한시사를 정리하는 데 빼어놓을 수 없는 귀중한 자료이다.