신미록 ()

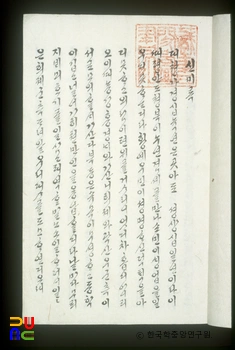

청나라 가경(嘉慶) 16년(1811)에 평안북도 용강의 홍경래는 가산의 이희저와 곽산의 우군측과 더불어 가산 다복동에서 이곳저곳으로 떠돌아 다니는 무리들을 모아 난을 일으킬 것을 모의한다. 이들이 살기 어려운 백성들을 선동하니 가산과 박천에서 수백 명이 모였다. 우군측과 김창시는 모사가 되고 홍경래는 대원수, 김사룡은 부원수, 홍총각은 좌선봉, 이제차는 후군장이 된다.

신미년 12월에 김사룡 · 이제차는 곽산 · 박천 · 철산 · 선천을 치고, 홍경래와 다른 장수들은 가산을 친다. 가산군수가 끝까지 항복을 하지 않자 군수 부자를 죽인 후 가산을 점령하고, 이어 곽산 군수의 인부를 빼앗는다. 그리고 격문을 내어 많은 민중의 호응을 얻고, 질풍과 같이 청천강 이북의 박천 · 정주 · 선천 · 태천 · 철산 · 용천 등의 8읍을 점령해 버린다.

안주를 공략하려 했던 홍경래의 반란군은, 송림에서 처음으로 관군을 맞아 패배하고 정주성으로 피신하였다. 처음에 200여명을 끌고 들어갔으나 차차 백성들이 따라와 4,000∼5,000명이 되었다. 이때 김견신과 허황이 의병을 일으켜 서림 · 철산 · 송림 · 동림을 수복하였다. 관군이 정주성을 공격하였으나 실패하고 곽산 · 용천 · 선천 등은 수복하였다.

그 뒤 관군은 정주성 공격을 여러 차례 시도하였다. 그러나 반란군이 완강하게 저항하는 데다가 날씨도 연일 좋지 않아서 실패를 거듭하였다. 그러자 관군은 마지막 공격으로 성의 동북 양쪽에 땅길을 파서 성 밑에 다다랐다. 화약을 쌓아 놓고 불을 붙여 성을 폭파시키고 일제히 공격해 들어가니 결국 정주성 공격에 성공하였다. 이때 홍경래 · 이희저는 전사하고 홍총각 · 김이대 · 우군측 등은 사로잡히고 난은 평정되었다.

이 작품은 역사적 사실에 비교적 충실하여 허구라고 할 부분이 별로 보이지 않는다. 또한, 철저히 관군의 입장에서 보았기 때문에 난의 발생 원인도 임금의 성덕을 모르는 우매한 백성의 소행으로 보았고, 홍경래와 그 군사들을 악인으로만 처리하고 있다. 그렇기 때문에 역사적 진실을 객관적으로 보여주지 못하고 있다는 평가를 받기도 하지만, 정사(正史)에서 긍정적으로 평가받지 못하는 인물을 소설의 주인공으로 삼았다는 데에 의미를 둘 수 있다.

다만 이 작품은 『진중일기』를 수용하면서도 의병보다 경군을 더 비중이 있게 다루고 있으며 박기풍을 긍정적으로 형상하고 있다. 이로써 실기와 일정부분 거리두기를 하고 있다. 이 맥락에서 이 작품은 하나의 사건을 두고 비슷하면서도 다른 내용을 개진해, 홍경래의 난에 대한 또 하나의 기억을 생성했다는 측면에서 역사 관점의 다양성을 보강하고 있다.

이본인 「홍경래실긔」는 홍경래에 대하여 좀 더 긍정적인 시각을 가지고 있다. 이 작품에서 홍경래는 어릴 때부터 능력이 비범하였으며, 도탄에 빠진 백성을 위로하겠다는 큰 뜻을 품고 난을 일으키는 인물로 그려지고 있다. 그리고 난이 평정된 뒤에, 임금은 사로잡힌 홍경래를 처형하지 않고 멀리 귀양보내는 것으로 끝맺음을 하고 있다. 이것은 목판본보다 뒤에 나온 구활자본인 「홍경래실긔」에 당시 민중들이 관군에 대해 갖고 있었던 비판 의식과 자각이 반영되어 있음을 보여 주는 것이다.

「신미록」·「홍경래실긔」는 역사적 사실을 활용한 측면에서 역사소설의 창작 방식을 보여 준다는 소설사적 의의가 있다. 그러면서 동일한 인물을 두고 다양한 평가가 존재할 수 있다는 사실을 보여 준다는 점에서, 인물 평가 및 역사관의 다양성을 보완하는 자료로서 문화사적 의의가 있다.