유성음 ()

유성음은 성대의 진동을 수반하고 조음되는 소리이다. 조음 중에 성대의 진동이 없는 무성음에 상대되는 음성학적 용어로 국어의 유성음들은 무기음으로 실현된다. 현대국어에서는 유성음과 무성음 사이의 음운론적 대립이 없어 언중들은 그 차이를 인식하기가 어렵다. 모음은 정의적(情意的)인 표현으로 발음하는 경우를 제외하면 일반적으로 모두 유성음으로 실현된다. 비음 ‘ㅁ, ㄴ, ㅇ’, 유음 ‘ㄹ’도 흔히 유성음으로 실현된다. 자음 중 ‘ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅈ, ㅎ’은 유성음 사이에서만 유성음으로 실현된다. 15세기에는 순경음 ‘ㅸ’, 반치음 ‘ㅿ’ 등과 같은 유성자음이 존재하였다.

유성음은 조음중에 성대의 진동이 없이 발성되는 무성음(無聲音)에 상대되는 음성학적 용어로서, 국어의 유성음들은 모두 주1들로 실현된다. 현대국어에서는 유성음과 무성음 사이의 음운론적 대립이 없어 일반 주2들은 그 차이를 인식하기가 어렵다. 즉, 유성음과 그에 짝이 되는 무성음은 각각 일정한 음운에 해당되는 이음(異音, 또는 變異音)으로만 존재한다.

음성상으로 모음은 정의적(情意的)인 표현으로 발음하는 경우를 제외하면 일반적으로 모두 유성음으로 실현되고, 비음(鼻音) ‘ㅁ, ㄴ, ㅇ’과 유음(流音) ‘ㄹ’도 마찬가지로 흔히 유성음으로 실현된다. 유음은 주3 위치에서는 [l]로 실현되고 모음 사이에서는 [r]로 실현되며, ‘ㄹㄹ’ 다음에 [i, j]가 올 때에 두번째 ‘ㄹ’은 구개음으로 실현된다. 비음 중 어두의 ‘ㅁ, ㄴ’은 특히 주4 앞에서 때로 [bm, dn]으로 실현되는데, 이것은 특히 중부방언의 음성적 특징의 하나이다.

순수 자음 중 ‘ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅈ, ㅎ’만은 유성음 사이에서 각각 [g, d, b, ʤ, ɦ]와 같은 유성음으로 실현되는데, 때로 어중의 고모음 앞에서 [g, b]는 [γ, β]와 같은 유성마찰음으로 수의적으로 실현되기도 한다. ‘ㅅ’과 ‘ㅊ, ㅋ, ㅌ, ㅍ’과 ‘ㄲ, ㄸ, ㅃ, ㅆ, ㅉ’은 유성음 사이에서도 유성음으로 실현되는 일이 없다.

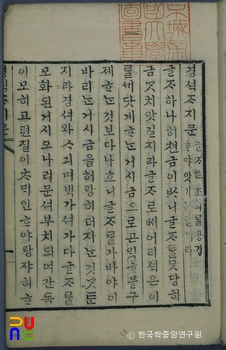

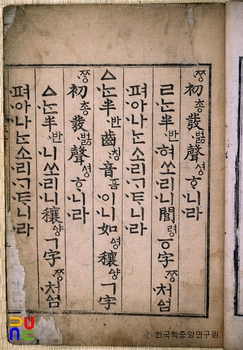

역사적으로는 국어에 유성자음체계가 존재하였던 것으로 추정되고 있는데, 특히 15세기에는 ‘○[β], ㅿ[z]’ 등과 같은 유성자음이 ‘ㅁ, ㄴ, ㅇ, ㄹ’과 함께 존재하였다. 순경음(脣輕音) ‘ㅸ’은 “以輕音脣乍合而喉聲多也”라 하여 『훈민정음』에서 양순마찰음임을 지적하고 있어서 [β]에 해당되는 유성음으로 추정되는데, ① V-V, ② j-V, ③ r-V, ④ z-V 등의 환경에서 실현되었다.

반치음(半齒音) ‘ㅿ’은 유성마찰음 [z]에 해당되는 것으로 추정되는데, ① V-V, ② j-V, ③ r-V, ④ n-V, ⑤ m-V, ⑥ V-β, ⑦ V- ɦ 등의 환경에서 실현되었다. 이 ‘ㅿ’은 ‘ㆁ, ㄴ, ㅁ, ㅇ, ㄹ’과 함께 『훈민정음』을 비롯한 조선시대의 문헌들에서는 주5으로 분류되었는데, 이 불청불탁은 현대음성학의 유성자음에 해당된다. 여기서 ‘ㅇ’은 여러 가지로 해석되어 왔는데 이것이 불청불탁음, 즉 유성자음이라면 대체로 유성후음인 [○]로 추정된다. 불청불탁음은 현재까지 음운론적 기능을 하고 있으며, ‘ㅇ’은 대체로 음운론적 기능을 잃었고, ‘ㅿ’과 ‘ ㅸ’은 방언에 따라 달리 변화를 입었다.

‘ㅿ’은 ‘ᄆᆞᄉᆞᆷ>마음, 사ᅀᅵ>사이’ 등과 같이 전국적으로 없어진 경우도 있으나, 방언에 따라 또는 어휘에 따라 없어지기도 하였고 ‘ㅅ’과 합류되기도 하였다[두서∼두어(<두ᅀᅥ), 마을∼마실 (<ᄆᆞᅀᆞᆯ)등]. ‘ㅸ’도 ‘더ᄫᅱ(더ᄫᅵ)>더위, 갓가ᄫᅵ>가까이’처럼 거의 전국적으로 없어지기도 하였으나 방언에 따라, 또는 어휘에 따라 ‘ㅂ’과 합류되기도 하였다〔새우∼새비(<사ᄫᅵ), 가운데∼가분데(<ᄀᆞᄫᆞᆫᄃᆡ), 등〕. 용언 어간말에 쓰이던 ‘ㅿ, ㅸ’도 마찬가지로 변하여 방언에 따라, 또는 어휘에 따라 변칙활용을 하기도 하고 규칙활동을 하기도 한다(잇고∼이어 · 잇어, 덥고∼더워 · 덥어 등).