일옥 ()

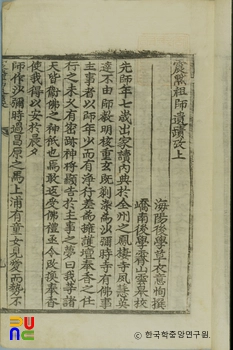

진묵대사로 널리 알려진 일옥은 1562년(명종 17) 만경현(지금의 전북 김제) 불거촌(佛居村)에서 태어났으며 1633년(인조 11)에 입적하였다. 법명은 일옥이고 호는 진묵(震默)이다. 그의 생애는 초의 의순(17861866)이 1847년(헌종 13)에 은고 김기종(隱皐金箕宗)으로부터 들은 이야기를 적은 『진묵조사유적고(震默祖師遺蹟攷)』와 범해 각안(18201896)이 편찬한 『동사열전(東師列傳)』, 「진묵조사전(震默祖師傳)」에 기록되어 있다. 봉서사(鳳棲寺)에 그를 기리는 주1 조사전(祖師殿)이 있다.

진묵대사는 어려서 부친을 여의고, 7세에 전주 봉서사에서 출가하여 오래 머물며 수행하였다. 그의 일생을 기록한 『진묵대사유적고』와 『동사열전』에는 여러 가지 신이한 일화들을 소개하고 있다.

어려서 고기를 좋아하지 않았으며, 출가 후 불경(佛經)을 읽으면 곧바로 암송하였다. 하루는 봉서사 주지가 주2에 향을 피우고 주3 소임을 맡겼는데 주4들이 주지의 꿈에 나타나 ‘부처님의 예경을 받을 수 없다’라고 하였다.

일옥이 늙은 어머니를 전주 왜막촌(倭幕村)에서 봉양하고 있을 때, 여름날 모기 때문에 어머니가 고생하는 것을 보고 산신령을 불러 모기를 쫓게 한 뒤로는 이 촌락에 영영 모기가 없어졌다고 한다. 어머니가 돌아가시자 만경현 북면 유앙산(維仰山)에 장례를 치렀는데, 그 묘소에 벌초를 하고 술과 음식을 차려 제사를 지내면, 그 사람의 농사가 풍년이 들곤 하였기 때문에 마을 사람들이 남보다 뒤질세라 앞다투어 묘소에 벌초를 하였으며, 이러한 전통이 수백 년이 지나도록 계속되었다.

일옥이 변산 월명암(月明庵)에 있을 때, 주5가 주6의 제사가 있어 외출하면서 방장실 방문을 열고 “ 공양을 탁자 위에 차려 두었으니 때가 되면 챙겨드십시오.” 하고 갔다. 이튿날 시자가 돌아와 보니, 일옥의 손가락에 피가 흐르고 공양도 먹지 않은 채 방장실에 그대로 앉아 있었다. 홀로 『능엄경』을 읽다가 수능엄삼매(首楞嚴三昧)에 들어, 문지방에 있던 손가락이 바람으로 여닫치는 문에 피투성이인 것도 모른 채 밤을 보냈던 것이다.

어느 날 일옥이 시자에게 물을 가져오라 하여 주7을 갖다 드리자 일옥이 두어 모금 입에 머금어 동쪽을 향해 뿜어냈다. 그때에 합천 해인사에 화재가 일어났었는데, 갑자기 한줄기 소나기가 서쪽에서 몰려와 쏟아 부으며 그 불이 꺼졌다고 한다. 그 빗방울은 희뿌옇고 끈적끈적하였으며 어디에 묻으면 얼룩이 졌다고 하였다.

어느 날 일옥이 봉곡 김동준(1575~1661)에게서 주8을 빌렸다. 봉곡 선생은 하인을 시켜 그것을 지고 일옥을 따라가게 하였다. 일옥은 책을 한 권 뽑아서 다 읽으면 길에 던져 버리곤 하였고, 하인은 따라가며 그 책을 주워 담았다. 30리쯤 되는 거리의 절 가까이 이르러 책을 모두 읽었다. 나중에 봉곡 선생이 “책을 빌려 가지고 가서 내버린 이유가 무엇입니까?”라고 물으니, “고기를 잡고 난 뒤에는 통발을 잊는 법이랍니다.”라고 대답하였다. 봉곡 선생이 시험 삼아 책을 뽑아 내용을 물어보았더니 한 글자도 틀림이 없었다.