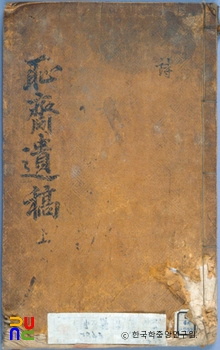

치재유고 ()

저자인 김상직(金相直, 1716~?)의 본관은 광산(光山), 자는 경숙(敬叔), 호는 치재(恥齋)이다. 1750년 진사시에 입격한 후 공주판관(公州判官), 부사과(副司果), 밀양부사(密陽府使) 등 여러 내외직을 역임하였지만 고위직에 오르지는 못하였다.

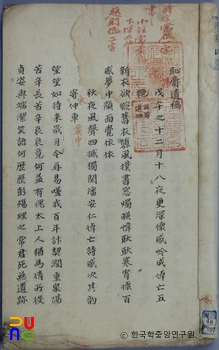

서문과 발문이 없어 구체적인 간행 경위는 알 수 없다. 저자 사후에 필사된 것으로 추정되는데, 1797년(정사년)에 쓴 제문이 있기에 그 이후라 할 수 있다.

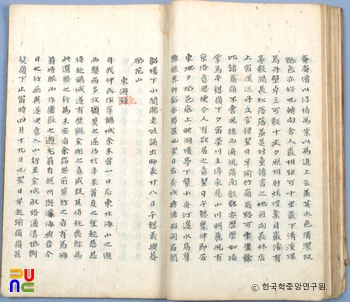

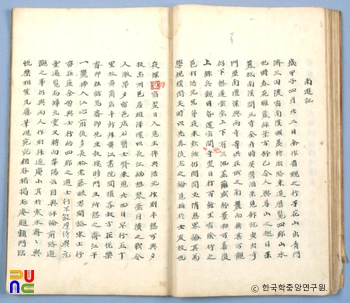

두 종류의 판본 가운데 서울대학교 규장각한국학연구원 소장본이 선본으로 판단되기에 이를 기준으로 살펴본다. 1책은 문집 전체의 목록이 먼저 기재되어 있고, 한시 350수가 권1과 권2에 각각 수록되어 있다. 2책은 권3에 해당되는데, ‘화도(和陶)’라는 제목 아래 도연명의 다양한 시문을 본떠 지은 작품을 체제에 따라 나눠 수록하였다. 3책은 권4에 해당되는데, 제문(祭文) 31편, 애사(哀辭) 1편, 서후(書後) 1편, 서(序) 5편, 송(頌) 1편, 기(記) 6편, 서(書) 5편, 잡저(雜著) 3편이 수록되어 있다. 시에는 은일적인 고독을 나타낸 것이 많고, 주1나 화답시(和答詩)가 많은 것도 특징이다. 제문에는 특히 기우제문이 11편이 수록되어 있다. 기(記)에는 1743년 가을에 서울을 출발하여 대구를 거쳐 영천의 은해사(銀海寺)를 유람하고 쓴 「유은해기(遊銀海記)」, 이듬해 4월 다시 서울을 출발하여 남한산성과 죽령을 거쳐 경상도 지방을 유람하고 쓴 「남유기(南遊記)」, 1751년 금강산 등 강원도 일대를 유람한 일록(日錄)인 「동유록(東遊錄)」 등 3편의 기행문이 들어 있는데, 여정과 풍물을 비교적 자세히 적고 있다. 서(書)에는 가족·친지에게 보낸 것 외에 수신자의 이름은 구체적으로 알 수 없으나 당시 지방의 군역(軍役) · 전세(田稅) 등의 폐단과 대동법(大同法) 실시에 따른 제반 문제를 지적하여 그 시정을 건의한 내용이 담겨 있다. 잡저의 「엄정기행(嚴程記行)」은 1730년 사복시판관으로 왕의 명릉(明陵) 행차에 수행한 기록이다. 그밖에 저자의 부인에 관한 사적을 기록한 글 등이 있다.

국립중앙도서관과 서울대학교 규장각한국학연구원 등에 서로 다른 판본이 소장되어 있는데, 두 소장처에서 모두 누구나 열람할 수 있도록 온라인으로 원문 서비스를 하고 있다.

고려시대와 조선시대 문집 가운데 「귀거래사」 등 도연명의 시문을 본떠 지은 작품이 수록된 것은 쉽게 볼 수 있지만 대부분은 한두 작품에 불과하다. 그런데 도연명의 한시와 산문을 다량으로 본떠서 짓고 이를 형식에 맞춰 나누고 1권으로 엮은 문집은 찾아보기 어렵다. 따라서 조선시대 문인의 화도사(和陶辭) 연구에 중요한 자료라 할 수 있다.