화엄과도 ()

• 본 항목의 내용은 해당 분야 전문가의 추천을 통해 선정된 집필자의 학술적 견해로 한국학중앙연구원의 공식입장과 다를 수 있습니다.

내용 요약

정의

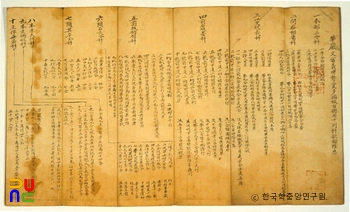

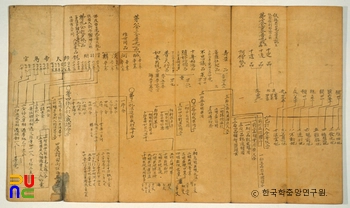

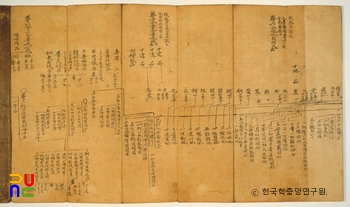

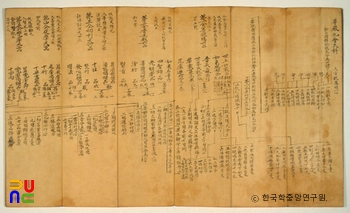

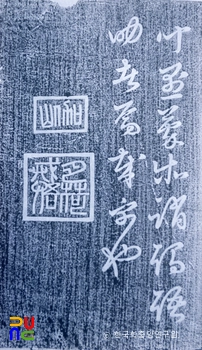

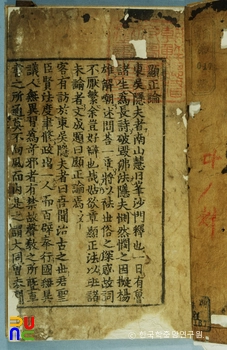

조선 후기, 부휴계 승려 묵암 최눌(默庵最訥, 1717~1790)이 『화엄경(華嚴經)』의 요지를 도표화하여 정리한 주석서(註釋書).

저자 및 편자

묵암 최눌은 부휴계 풍암 세찰(楓巖 世察)의 제자로서 화엄(華嚴)을 비롯한 교학(敎學)에 매우 정통했다.

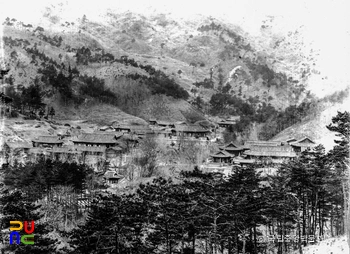

낙안 징광사(澄光寺)에서 주1 순천 송광사(松廣寺)에서 주2. 본서 외에도 시문집인 『묵암집(默庵集)』, 여러 경전의 핵심을 문답 형태로 요약하고, 도표로 정리한 『제경회요(諸經會要)』 등을 남겼다.

서지사항

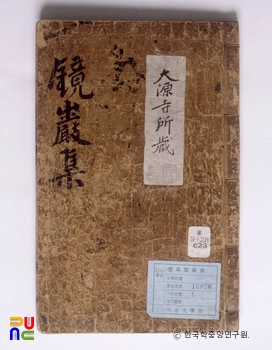

1권 1책. 목판본(木板本). ‘화엄품목(華嚴品目)’이라고도 한다.

목판은 순천 송광사에 보관되어 있으며 동국대학교 도서관 등에 인출본이 소장되어 있다.

편찬 및 간행 경위

최눌의 제자 와월 교평(臥月敎萍)이 곡성 태안사(泰安寺)에서 간행했다.

구성과 내용

의의 및 평가

중국 화엄종 제4조 주8의 『화엄소초』에 대한 주9 및 주석으로 최눌의 화엄학에 대한 이해 수준과 경향을 알 수 있는 책이다.

참고문헌

원전

『화엄과도(華嚴科圖)』

단행본

동국대 불교문화연구소, 『한국불교찬술문헌총록(韓國佛敎撰述文獻總錄)』 (동국대 출판부, 1976)

김용태, 『조선 불교사상사』 (성균관대 출판부, 2021)

논문

김용태, 「18세기 묵암 최눌의 화엄교학과 불교사 인식」 (『보조사상』 46, 보조사상연구원, 2017)

주석

관련 미디어

(5)

집필자