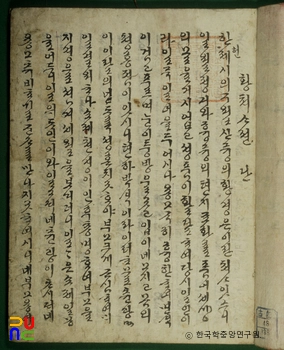

황부인전 ()

「황부인전」은 조선 후기 작자 미상의 고전소설이다. 「삼국지연의」의 삽화에서 모티프를 취하여 제갈량의 아내 황씨를 주인공으로 내세웠다. 황 부인이 남편 제갈량을 돕는 것을 주된 내용으로 하였다. 「삼국지연의」에서 황 부인은 단편적으로 언급되었지만 이 작품에서는 생동감 있는 인물로 거듭났고, 제갈량은 범부의 모습을 일부 지닌 것으로 나타났다. 이 작품은 조선 후기 소설 향유 문화를 배경으로 「박씨전」의 영향 아래 생성되었으며, 여성 영웅소설의 유행과 「삼국지연의」의 조선적 변용을 함께 보여준다는 점에서 소설사적 의의가 있다.

한나라 말년, 효령황제 때 형주 땅 구월산에 황승언이라는 처사가 살고 있었다. 그는 나이 마흔이 되도록 자식이 없다가 늦게야 딸을 낳았는데 딸의 용모가 매우 추하였다. 딸은 성장하여 16세가 되었으나 배필을 정하지 못하였다. 황 소저(황승언의 딸)의 꿈에 한 도인이 나타나, “그대는 월궁항아의 전신으로서 용모가 빼어나 너무 교만해서 인간에 적강(謫降)한 것이다.”라며 혼인할 방법을 지시한다.

낙양 땅 융주에 제갈량이라는 한 은사가 가난하여 아내를 얻지 못하고 있었는데, 하루는 꿈에 도인이 나타나 제갈량에게 지시한다. 제갈량이 다음 날 길에 나가 황 소저의 교자를 만남에, 도인의 황 소저에게 지시대로 청혼하여 이윽고 성례한다.

그러나 첫날밤 제갈량은 신부의 추악한 형용을 보고 돌아가려는데, 황 부인(황 소저)이 제갈량의 옷자락을 붙잡고 늘어진다. 제갈량의 옷이 찢어지자, 황 부인은 옷을 꿰매 줄 테니 꿰맨 옷을 입고 가라고 한다. 제갈량이 꿰맨 옷을 입고 나가려는데 황 부인이 다시 그를 붙잡으며 요기나 하고 가라고 한다.

제갈량이 진찬을 배불리 먹고 떠나려는데, 문밖에 큰 범이 가로막는다. 제갈량이 황 부인에게 구원을 청하자 범은 이윽고 가만히 있는다. 제갈량이 다시 길을 떠나 수십 리를 갔다가 돌아보니 여전히 신부의 집 앞이기를 여러 번 되풀이한다.

제갈량은 모든 것이 황 부인의 신술에 의한 것임을 깨닫고 돌아가 부인을 질책하니, 황 부인이 슬픈 빛으로 자신의 심회를 곡진히 아뢴다. 제갈량이 이를 가련히 여겨 하룻밤을 더 묵는데, 잠을 자고 일어나 보니 경국지색의 미인이 제갈량의 앞에 나온다.

그 연고를 물으니 자신이 황 부인이라며, 옥제가 선관을 보내 자신의 전생의 허물을 용서하고 환약을 내려 주셔서 본래의 모습으로 돌아왔노라고 한다.

이에 두 사람은 극진한 운우의 주1을 나누고 3일 후 시댁으로 돌아온다. 황 부인은 가난한 살림을 맡아 주2에 힘쓴다. 황 부인이 신술로써 조조의 어머니 수연에 쓰이는 음식을 날라와 제갈량의 친우들을 대접하기도 하며, 제갈량의 요청에 따라 신술로써 군무지사를 베풀어 보기도 한다.

이 때 한실(漢室)의 종친인 유비가 관우 · 장비와 더불어 결의형제를 맺고 한실을 부흥시키고자 하여 서서를 군사로 등용한다. 조조가 서서의 어머니의 필적을 위조하여 서서에게 편지를 보내니, 서서가 유비와 작별하고 오면서 제갈량을 천거한다. 서서의 어머니는 위조된 편지에 속아 유비의 문하를 떠나온 아들의 우둔함을 질책하고, 아들의 의기가 꺾이는 것을 염려하여 목매어 자살한다.

유비가 관우 · 장비와 함께 제갈량의 초려를 방문하였다가, 세 번째에 제갈량을 겨우 만나 뜻을 허락받는다. 조조가 십만 대군을 보내 유비가 웅거한 신야를 침략하자, 제갈량이 유비의 군사로 등용되어 계책으로써 이를 막는다. 조조가 직접 신야를 공격해 오자 유비는 신야를 버리고 번성으로 옮기는데 십수만의 백성이 유비를 따른다.

이 작품은 제갈량의 부인인 황 부인에 관한 것으로서, 「삼국지연의」로부터 파생된 작품이다. 이 작품이 형성되는 데 「화용도실기」의 영향이 있었을 것으로 추정된다. 「삼국지연의」의 삽화에서 모티프를 취해 왔으나, 박색의 황 부인이 뒤에 경국지색으로 환탈하고 뛰어난 신술을 지녀 남편인 제갈량을 돕는다는 참신한 줄거리로 되어 있다. 「삼국지연의」에서 황 부인은 매우 단편적으로 언급되어 있을 뿐이지만, 「황부인전」에서는 매우 구체적이고 생동감 있는 인물로 거듭난다.

「황부인전」은 조선 후기 소설 향유 문화 속에서 조선의 자국적 요소를 포함했으며, 이를 통해 「삼국지연의」와 완전히 다른 모습을 갖췄다. 특히 제갈량을 일정 부분 주3로 표현하고 있는데, 이는 일반적으로 「삼국지연의」에서 파생된 작품들에서는 찾을 수 없는 내용이다.

이 작품은 「화용도실기」 속의 황 부인 이야기, 「박씨전」의 영향을 많이 입었다. 「황부인전」에서 황씨는 신혼 초야에 대추알만 한 환약을 먹은 다음 미녀로 탈바꿈했다. 「박씨전」에서 박씨는 친정 아버지의 진언을 통해 미녀로 탈바꿈했다. 아내가 뛰어난 능력을 발휘해 남편을 돕는 내용과 박색의 외모를 지녔던 여성이 특별한 계기로 말미암아 미녀로 변신하는 내용은 「박씨전」에서 영향을 받은 결과라 하겠다.

따라서 이 작품은 조선 후기 소설 향유 문화를 배경으로 「박씨전」의 영향 아래 생성되었으며, 여성 영웅소설의 유행과 「삼국지연의」의 조선적 변용을 함께 보여 준다는 점에서 소설사적 의의가 있다.