운수 ()

운수는 길흉화복이 이미 정해져 있어 사람의 힘으로는 어찌할 수 없는 운명이다. 쉬지 않고 순환하는 천지운행, 곧 운(運)이 개인이나 집단의 길흉화복을 좌우하는데, 역리나 오행 또는 간지의 조합, 곧 수(數)에 의해 그 미래를 예측하고 대처할 수 있다는 동양 나름의 합리적인 자연철학적 방책에서 출발한 관념이다. 자연과학의 발달과 더불어 과학적 합리주의가 자리잡으면서 퇴화하고 있는 관념이지만, 워낙 오랜 세월 동안 우리의 사고를 지배하여 왔던 까닭에 오늘날에도 운수라는 말은 길흉 판단을 내리는 데 거의 관습적, 무의식적으로 사용되고 있는 말이다.

흔히 운수소관이니 아니면 운수불길하다는 등의 말은 모두 여기에서 나온 것이며, 재수가 좋다느니 아니면 운명에 맡긴다든지 팔자소관이라는 것도 이러한 유형의 사고에서 나온 것이다. 오늘날에 와서는 일상적인 관용어로서 길흉화복의 원인에 대한 깊은 성찰이 없이 뜻밖에 닥친 일에 대해서 무조건 평가를 내리는 말로 퇴화하였다. 그만큼 근대적이고 과학적인 합리주의의 사고가 일상생활의 주요 부분을 지배하는 오늘날에 와서는 운수라는 말의 내용이 큰 의미를 지니지 못한다. 하지만 단순히 맹장염에 걸려도 병의 원인을 모른 채 비명에 죽어야 하였던 100여 년 전까지만 하더라도 운수는 개인과 집단의 생멸부침(生滅浮沈) 내지 영고성쇠를 좌우하는 알 수 없는 미지의 힘으로 생각되었다.

과학적 합리주의라는 것은 철저한 인과율과 시간의 불가역성(不可逆性), 그리고 동시에 같은 장소에서 성격이 다른 사상(事象)이 겹쳐서 일어날 수 없다는 내용을 골자로 한다. 갑오개혁 이후 근대식 교육을 수용하는 과정에서 자연스럽게 이러한 과학적 합리주의가 우리의 사고를 지배하게 되었으며, 따라서 우주관 · 세계관 · 인생관은 물론 일상생활의 모든 영역에서 이러한 합리주의가 지배하면서 운수에 대한 관념을 절대적인 것으로는 받아들이지 않게 되었다. 그러나 전통사회에서 워낙 오랜 세월 동안 우리의 사고를 지배하여 왔던 까닭에 오늘날에도 운수라는 말은 관습적으로 길흉판단을 내리는 기초가 된다고 믿는다.

물론 문화권에 따라 사람의 운명을 좌우하는 불가사의한 힘이 존재한다고 믿는 점에서는 공통성을 띠며, 특히 전과학적 사고(前科學的思考)가 지배하는 미개사회에서는 이것을 절대적으로 신봉하여왔다. 서양에서도 18세기 이전까지는 개인이나 집단의 운명은 물론 인류의 역사나 자연현상의 변화까지도 전지전능한 신이 주관한다고 굳게 믿었다. 그러던 것이 18세기에 이르러 고전역학(古典力學) 및 자연과학의 발달에 힘입어 자연현상은 순전히 그 자체의 운동법칙에 따라 변화하는 것일 뿐, 어떤 초월적 존재나 신의 의도에 의하여 변화가 이루어지지 않는다는 사실이 입증되었다.

이에 따라 인간도 생물학적인 측면에서는 단지 자연현상의 일부에 지나지 않으며 생사의 문제와 같은 현상은 이러한 자연현상의 일부에 지나지 않으므로, 도덕적인 선악에 따른 신의 은총이나 징벌 때문에 길흉의 문제가 생겨나는 것은 아니라고 믿게 되었다. 아울러 인간의 역사라는 것은 자연현상의 변화와 따로 떼어서 생각할 문제이며, 그렇다고 하여 신의 의지의 작용에 의하여 좌우되는 것도 아니고, 오직 인간의 의지와 노력에 따라 발전하거나 퇴보한다고 믿게 되었다.

그렇다고 하여 운수라는 말이 전혀 황당무계한 근거에서 비롯되었다는 뜻은 아니다. 운수라는 말의 유래를 따지고 보면 그 나름대로의 철학적 또는 사상적인 심오한 배경을 지니고 있으며, 그만큼 합리성을 지닌다. 하지만 합리적이라고 할 때, 이는 18세기 이래 서양의 고전역학에 바탕을 둔 과학적 합리주의와는 뜻이 다르다. 오직 그 자체가 정연한 논리적 구조에 바탕을 둔 합리성을 지닌 동양 전래의 우주론에서 그 근원을 찾을 수가 있다.

이 점을 이해하기 위하여서는 운수라는 말의 유래를 알아보아야 한다. 운수라는 말은 운(運)과 수(數)의 합성어이다. 이때 운이라는 말은 ‘움직인다’는 뜻과 ‘돌아온다’는 뜻으로 풀이되며, 운수는 주로 ‘돌아온다’는 뜻과 관련지어 생각할 수 있다. 『회남자(淮南子)』 천문훈(天文訓) 주(注)에 보면 운은 선(旋)이라고 풀이하고 있으며, 여기에 덧붙여 『정자통(正字通)』에서는 “운은 오행기화유전지명(運五行氣化流轉之名).”이라고 풀이하는 것에 유의할 필요가 있다. 결국 『회남자』와 『정자통』의 운이라는 말에 대한 풀이를 종합하여 보면, 거기에는 우주만물의 생성 · 변화 · 소멸 그리고 재생이라고 하는 자연철학의 원리가 담겨 있다. 특히 운수가 운기 내지 기수와 같은 뜻으로 풀이되며, 더욱이 『정자통』의 ‘오행기화유전지명’에서의 기와 결부지을 때 운이라는 말은 생명의 본원이며 우주의 근본적인 활력인 기와 불가분의 관계에 있음을 알게 된다.

원래 중국의 자연철학에 따르자면 주1에서 생겨난 기는 음과 양으로 발전하며 이원화하는데, 음양 이원(二元)이 합성하여 만물을 형성하고 또 변화를 이룬다고 한다. 변화는 궁극에 가서 소멸에 이르게 되나 다시 태일로 환원하며, 또 우주의 근원적인 활력의 작용에 의해서 생성 · 변화 · 발전이 다시 시작된다는 것이다. 이것은 일종의 순환론적인 설명이다. 이와 같은 자연철학적인 설명에 따를 때 운이라는 말은 전체 우주와 대자연의 생성 · 변화나 소멸의 과정이 쉴새없이 주기적으로 반복된다는 뜻을 지닌다. 물론 인간도 이러한 자연철학적 입장에서 보면 하나의 소우주이기 때문에 대우주의 생성 · 변화 · 소멸 및 재생의 법칙을 그대로 본받는다.

여기에 대하여 수(數)라는 말은 순전히 인간의 수요장단(壽夭長短)과 같은 명의 길고 짧음을 뜻한다. 중국 고전인 백거이(白居易)의 「설중승(薛中丞)」이라는 시에 보면 “사람의 명이 길고 짧은 것은 운수에 달렸다.”라고 하였거니와, 개개인의 운명 자체가 인간의 능력으로는 알 수도 없고 또 그것을 인위적으로 늘린다든지 아니면 일찍 세상을 하직하는 것도 불가능하다는 생각이다. 그것이 인간의 능력을 초월한다는 사실은 명(命)의 수요장단 내지 생애의 길고 짧음을 말한다고 해서 수라는 것이 자연수, 즉 1, 2, 3 …∞의 집적 내지 계수관계를 뜻하는 것은 절대로 아니라는 사실에서도 잘 알 수 있다. 곧 명수의 길고 짧음이 숫자상의 문제와 아무런 관련이 없다는 사실이다.

이 점을 알기 위해서는 중국고대 자연철학의 상수론(象數論)을 이해하여야 한다. 상수론에 따르면 1에서 9까지의 각각의 수에 특별한 의미를 부여하였으며, 1 · 3 · 5 · 7 · 9의 홀수는 양이며, 2 · 4 · 6 · 8의 짝수는 음이라 하였다. 우주만물이 생성 · 변화를 일으키는 것은 음양의 조화에 달려 있으므로 홀수와 짝수는 대응관계에서만 완성을 기약할 수 있다. 그러면서도 홀수를 양으로 본 것과 같이 1 · 3 · 5 · 7 · 9에 우위의 가치를 부여하였다. 그리하여 홀수인 1은 하늘이며, 3은 인간, 5는 중앙, 7은 태양, 9는 만물의 완성을 뜻하는 것으로 보았고, 짝수인 2는 땅, 4는 사방, 6은 육대, 8은 팔방 등을 상징한다고 하였다.

『주역』의 역리는 기본적으로 이런 상수론에 의거하여 전개되며, 그 자체가 개인이나 집단의 운명을 판단하고 여기에 대처하는 처세철학의 교본이라 할 수 있다. 물론 역리 자체가 우주생성론의 근거를 제시하며 우주론의 핵심이기 때문에 『주역』은 중국에서 춘추전국시대 이래 매우 소중하게 여겨져 왔고, 도가사상(道家思想)의 전개는 물론 송대에 이르러 주자학이 대성하는 데 있어서도 기본적인 교재로 인식된다.

『주역』의 성격은 이처럼 우주의 생성원리를 설명하는 자연철학의 근거를 제시하는 동시에 처세철학의 대표적인 교재로서, 전자는 기수학(氣數學)을 발전시키는 데, 후자는 『주역』의 성격을 점치는 복서역(卜筮易)으로 확립시키는 데 크게 기여하였다. 그러므로 명수와 관련지어 사람의 능력으로 헤아릴 수 없는 미지의 운명에 관하여서는 기수학의 발달과 함께 여기에 대처하는 복서역의 활용이 널리 권장되기도 하였다.

하지만, 이것은 정통유학자들만의 전유물이었으며, 상당한 식견과 도덕적인 주체성을 전제로 하여야 하고, 동양에서 인격완성의 지표가 되는 군자의 품위를 크게 벗어나지 않는 테두리 내에서만 활용이 가능하였다. 따라서 상수론이 민간에 널리 유포되고 활용되기 위해서, 그리고 숱한 개별적인 운명의 예측을 표준화하는 방편으로 여기에 오행과 간지의 복합을 통한 개별적 사상을 판단하는 방법이 마련되어야 하였다.

그러므로 수는 단순한 상수론적이고 관념적 상징성의 의미에 덧붙여 구체적으로 개별자의 운명판단을 위한 객관적 표준화가 요청되는 것이니, 여기에서 팔자(八字)라는 말이 나오게 되었다. 팔자는 각자의 생년 · 생월 · 생일 · 생시에 천간(天干)과 지지(地支)를 배당시키고, 거기에 오행의 상생상극(相生相剋) 관계를 추가하여 운명의 정확한 예측을 도모하는 방법이다.

한편 이러한 간지와 오행에 의한 명수 내지 운명의 판단은 단순히 시간적 규정에만 그치지 않고 공간적 규정(方位)에도 관계되므로, 오행설과 간지의 결합은 개인은 물론이거니와 집단이 시간과 공간에서 처하는 길흉화복과 관련되는 위상을 정확하게 판단하고 여기에 대처하는 방법으로 널리 유포되었다. 그리하여 사주라든지 풍수는 물론 집단의 길흉화복을 예언하는 참위설(讖緯說)이 크게 발달하였다.

물론 운명 혹은 명수에 있어서 수는 시간적인 규정이다. 그것은 가령 개인의 일생운명이 일각(一刻) · 일일(一日) · 일월(一月) · 일년(一年)이라고 하고 순간적 찰나에서부터 장대시(長大時)에 이르기까지의 계기적인 변화에 따라 좌우되며 길흉화복은 그러한 변화과정에서 어떻게 묘기를 터득하는가에 달려 있다. 그럼에도 불구하고 이러한 시간적 규정은 또한 공간적 위상에 따라 천태만상의 변수를 예상할 수 있는 것인 만큼 불가피하게 장소적 규정이 추가된다고 하겠다.

그러므로 이제 운이라는 말과 수라는 말의 합성어로 된 운수관념을 포괄적으로 이해한다면, 우주를 형성하는 시간[宙]과 공간[宇]의 체계 안에서 사물은 시작과 끝이 없는 생성 · 변화 · 소멸의 과정을 반복하며, 그것은 개인이나 집단의 길흉화복을 좌우하는데, 역리나 오행 또는 간지의 조합에 의해서 정확히 인식불가능한 미래를 예측하고 여기에 대처한다는 뜻이 된다.

『삼국사기』를 비롯하여 각종 사서(史書)에는 고려 이전의 역사의 변천과정을 점복신앙 내지 예조(豫兆)에 대한 판단의 여러 가지 사례로 설명하고 있다. 예를 들어 의자왕 때 백제의 멸망과 관련해서 거북의 등에 ‘백제는 둥근 보름달이요 신라는 초승달과 같다(百濟圓月輪 新羅如新月)’라고 하였다는 등의 사례에도 잘 나타난다. 이것은 당대의 기록이 아니라 훨씬 후대에 이르러 작성된 것이며, 또 민간의 전승이나 설화에 근거하여 기록자가 윤색 내지 첨삭하였을 것이므로 민속학적인 관심 이상의 커다란 의미를 부여할 성질은 못 된다.

다만 삼국시대를 산 우리네 조상들은 자연현상의 변화에 엄밀한 인과율을 부여하고 합리적 판단을 내리기보다는 신비적 융즉(融卽)에 가까운 사고형태의 지배를 받았을 것이므로 이러한 종류의 숱한 전설이나 설화를 남기게 하였을 것임에 틀림없다. 그러나 우리가 규명하고자 하는 바와 같은 운수관념의 체계적 이해라는 점에서 그러한 지적 여건이 충분히 성숙하지 않았으므로 보다 합리적인 해석의 여지를 남겨놓지 못하였다.

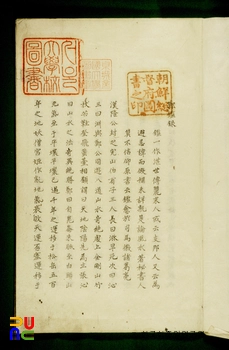

그러나 고려조에 이르러서는 운수관념이 보다 체계적으로 조직화해서 국가시책으로 채택되었다. 그것이 바로 태조의 「훈요십조(訓要十條)」 가운데 도선(道詵)이 점정(占定)한 이외의 처소에 사찰을 짓지 말라고 한 기본요강이다. 이것은 연기설(緣起說) 내지 비보설(裨補說)이라 하여 왕조의 조업(兆業)을 천추만대까지 지속시켜야겠다는 생각에서 나온 것이다. 그 때문에 고려조에 있어서는 풍수도참사상이 국가시책의 근간을 지배하였고, 묘청(妙淸)은 서경천도운동과 같은 변란을 일으키게까지 되었다. 아울러 풍수도참사상은 도덕적 합리주의를 표방한 조선왕조 개국 당시의 성리학자들에게까지 영향을 미쳐서 정도전(鄭道傳)은 참위설을 크게 신봉하였다.

앞서 운기나 기수를 운수와 동의어로 파악하였지만, 운수관념이 체계화하고 합리성을 띠기 위하여서는 기학사상(氣學思想)의 전개를 필수조건으로 한다. 왜냐하면, 기라는 것은 오늘날의 에너지불멸법칙과 마찬가지로 우주공간에 충만하면서 시간의 흐름을 초월하는 절대적인 원동력으로서 정신과 물질을 조성하는 근원이기 때문에 생명현상도 기와 밀접한 연관이 있는 것으로 이해될 때 운수관념의 확고한 정착이 가능한 때문이다.

물론 기중심사상은 도가에서 일찍부터 집중적인 관심을 보여왔고, 이것이 상수론 · 음양오행설 · 십이간지와 같은 논리적 도구의 전개에 힘입어 체계화되었다. 그런데 고려 말기까지 이러한 체계적인 기 중심의 사상이 어느 정도로 식자들에게 심도있게 수용되었는지는 유추할 길이 없다. 특히 신라 말 고려 초의 전설적 승려 도선의 생애에 대한 정확한 고증이 불가능하고, 또 그가 체계적인 기학의 이해를 바탕으로 지리설(地理說)을 확립한 것인지 의문시된다. 그러므로 조선 초에 이르러서야 비로소 기학에 대한 본격적인 이해에 접근하려는 시도가 이루어졌고, 적어도 중종 때 서경덕(徐敬德)에 이르러서야 깊은 이해에 도달하였다고 보는 것이다.

그러므로 이제부터는 서경덕 이후에 있어 기수학의 정립과 함께 민간에 운수관념이 널리 유포되어 오늘날 우리가 생각하는 운수론과 맥락이 닿는 것을 사회사상사적 관점에서 이해하고자 한다. 서경덕은 그의 영향을 크게 받았다고 하는 이이(李珥)의 변호 때문에 선조에 의하여 가자(加資:정3품 通政大夫 이상의 품계)를 받았지만, 조선 중기 이래 정통성리학의 주류에서 소외되고 있다. 이것은 그가 송학(宋學)에 있어서 주로 장횡거(張橫渠)와 소강절(邵康節)의 영향을 받아 다분히 도가의 성향에 기울었다는 사실 이외에도 우주론의 탐구에 있어 불가결한 기수학에 전념한 까닭이다. 그러므로 정통파 성리학자, 즉 이(理) 중심의 도덕지상주의노선을 따른 후기 성리학자들로부터 외면 당하게 되었다.

도덕지상주의의 이(理) 중심사상을 주장하는 성리학파의 주류는 ‘왕이불반(往而不返)’이라 하여 일단 생성된 사물은 변화의 과정을 거쳐 소멸되고 말기 때문에 정신이나 물질은 일회기적(一回起的)인 상태라는 것이다. 그 대신 주체적인 도덕적 자각을 통하여 성현의 경지를 터득하는 것이 인간이 지향할 궁극의 길이라고 보았다. 이것은 전제왕조의 통치형태에서 볼 때 매우 바람직한 교조(敎條)가 될 수 있다. 왜냐하면 국가는 물리적인 강압수단을 동원하지 않고도 구성원 각자의 도덕적인 규범의식의 자발적인 발로를 통해서 질서를 유지할 수 있기 때문이다.

이러한 도덕지상주의는 기수학과는 상반되는 관계에 있다. 왜냐하면 기수학 자체가 현존질서에 대한 적응보다는 비현실적인 우주의 궁극성 및 인간의 운명에 대한 탐구에 몰두하기 때문이다. 더구나 기수학은 그 이론을 완성시킨 소강절의 설명을 다른 관점에서 해석하면 현존질서나 기존체제의 옹호보다는 반왕조적(反王朝的)인 사고를 부양시킬 가능성을 지닌다.

소강절은 원회운세설(元會運世說)을 말하여 정체보다는 변화를, 지속보다는 교체를 설명하려 하였다. 특히, 그는 선천과 후천의 교역관계를 주자(朱子)가 역리의 논리적인 해석관계의 차이로 본 것과는 달리 시간계열의 변혁관계로 이해하였다. 소강절은 선천이란 원회운세의 장대시(長大時)의 한 주기가 끝나는 시점을 말하고, 다시 혼돈과 무질서의 상태에서 기의 작용에 의하여 새로운 역사가 시작되는 것을 후천개벽(後天開闢)이라고 하였다.

소강절의 이러한 사상을 깊이 이해하고 소화한 서경덕은 성리학의 주류에서는 소외당하였지만 불우 지식인에게 널리 파급되는 효과를 가져왔다. 여기서 불우 지식인이란 권력의 핵심구조나 규범문화에서 밀려난 사람들로서, 신분상으로 볼 때 양반신분의 언저리에 소속하는 서얼이나 몰락한 선비, 즉 주2 내지 이황(李榥)의 문하생이었다가 기수학에 관심을 두었다고 하여 파문당한 남사고(南師古)와 같은 인물들을 들 수가 있다. 또 당당한 양반가문 출신이면서 현직에 올랐다가 반왕조적인 사상을 품었다고 하여 처형당한 허균(許筠)과 같은 경우를 들 수가 있다.

이들의 생각과 처세의 유형은 다음과 같이 세 가지로 요약할 수가 있다. 첫째로, 처사 내지 일사적(逸士的)인 은둔생활을 자처하면서 우주와 인생의 운명에 대한 신비성에 깊이 몰두하는 유형이다. 김시습(金時習)이나 서경덕과 같은 경우가 대체로 이러한 경우라고 하겠지만, 이보다 다소 세속적인 처사들의 경우 우주에 충만한 기를 응집하여, 또 자기 자신의 신수에 큰 영향을 미치는 묘기를 터득하여 장생불사의 신선의 경지를 체험하겠다는 부류들을 들 수 있다.

물론 대우주에 충만하여 있는 기는 그대로 충전된 상태로 있는 것이 아니라 부단히 변화를 일으키고 생성과 소멸의 과정을 반복하게 한다. 이러한 생성 · 변화의 전체 메카니즘을 주재하는 어떤 초월적인 원리가 바로 천공(天工)이다. 천공 자체는 반드시 기수학의 개념은 아닌 것으로서 중국의 한대(漢代) 이래 매우 중시되었다. 그러나 성리학의 주리가 주재천(主宰天)에서 이(理)의 천(天)으로 바뀌면서 천공 자체를 어떤 주술적인 힘을 상징하는 것으로 낮추어 보게 되었다.

하지만 조선 초기까지만 하더라도 정통성리학자를 자처한 정도전은 천공의 역할을 굳게 믿었고, 아울러 동중서(董仲舒)의 천인상응(天人相應)의 설을 국가를 다스리는 시무책으로 널리 권장하였다. 동중서의 천인상응설과 천공은 불가분의 관계를 지니는 것으로서, 자연과 인간의 모든 변화는 천공에 따른 것인 만큼 여기에 잘 상응하는 것, 즉 천공의 묘기를 터득하는 것이 국가나 개인의 운수를 좌우한다고 보았다.

이것은 뒤에 화공(化工)이라는 말로 대치되며, 정약용(丁若鏞)은 『아언각비(雅言覺非)』에서 화공을 정의하는 가운데 화공 자체를 주관하는 초월적 존재를 화화옹(化化翁)이라 하였다. 조선 말기에 『정역(正易)』을 창시한 김항(金恒)도 화화옹의 존재를 인정하였다. 이는 조선 초기 이래 많은 일사(逸士) 등이 우주와 인생의 운명의 신비를 풀어보려고 한 나머지 일반 민간에까지 그러한 운명을 주재하는 메카니즘과 또 그것을 주재하는 초월자의 존재를 구상하였다는 증좌가 된다.

둘째로, 단순히 처사일민(處士逸民)으로 자처하여 은둔자의 생활에 그치는 것이 아니라 자기 나름대로 체계화한 기수학 · 음양학 등의 지식을 바탕으로 생활의 근거를 마련하는 직업적 예언가들의 유형을 들 수가 있다. 오늘날 점쟁이나 풍수가 등으로 불리는 부류의 출현은 대체로 조선 중기 이래 저간의 사회사상적 동향을 배경으로 배출된 것이다. 사주 · 관상이나 각종 신수점은 물론 풍수가의 활약은 개인의 길흉화복을 예측하여 이에 대처하는 방안을 강구하도록 하는 역할을 맡았으며, 이러한 직업적 예언가의 활동은 긍정적 요소도 없지는 않지만, 그보다도 많은 폐해를 가져왔다.

예컨대 풍수가의 전횡으로 인해 묘지의 택정이라든지 안택(安宅)에 대한 각종 미신의 횡행은 적지않은 사회적 문제를 야기하였는 바, 가령 권력자가 남의 묘지를 빼앗는 늑장(勒葬)이라든지 아니면 주3과 같은 폐단은 여러 가지 기록을 통해서 잘 나타난다. 그러나 이러한 전문가들의 양산으로 인하여 역수(曆數)나 일상생활에 뒤따르는 각종 세시풍속 내지 농경의례와 같은 것이 보다 합리적이고 원칙에 적응하게 되는 효과도 없지 않았다.

셋째로, 반왕조적인 경향이 일반화되어 간다는 사실이다. 서경덕의 기수학적 관심이 불우지식인에게 큰 호소력을 가지는 것과 결부지어 그들이 주로 체제 외적인 결집을 이루어간다는 것은 자연스러운 추세였다. 영조 때에 남사고나 조한보(曺漢輔)를 뒤따르던 무리들이 도당을 지었다고 하여 처벌을 받는다든지, 정조 연간에 참위설이 횡행해서 이것을 단속하라는 국왕의 명령이 하달된 것만을 보아도 알 수 있다.

이러한 반왕조적인 사상은 기수학을 근간으로 하는 우주론적인 탐구가 사회적 모순에 대한 저항의식과 함께 집단의 운명이 변천하는 묘기라는 해석에서 나온 것이기도 하다. 반왕조사상의 파급은 또한 『정감록(鄭鑑錄)』의 형성과도 밀접한 관계가 있다. 그러므로 조선 중기 이래 운수관념은 기수학이라고 하는 우주론의 심화를 통하여 놀라운 사회변화를 촉진하고, 나아가 이 방면에 식견을 가진 전문가들에 의하여 민간에 널리 파급되기에 이르렀다.

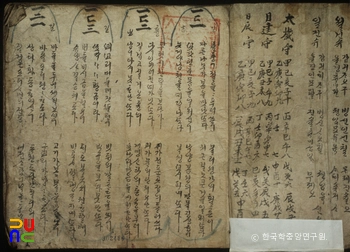

조선 중기 이후에 성립된 것으로 알려진 『정감록』은 일반적으로 이망정흥(李亡鄭興)의 예언과 함께 이국흥국(利國興國)의 비결 및 개인적으로 난세를 피해서 살아남는 보신책을 강조하고 있다. 그러나 『정감록』의 내용은 어느 모로 보나 운명론적인 운수관념이 압도하고 있어서 이것은 조선시대의 통속철학 및 사회사상을 이해하는 길잡이라 할 수 있다.

『정감록』의 구조를 보면 우선 하늘은 자(子)에서 열리고 땅은 축(丑)에서 열리며 사람은 인(寅)에서 나고 만물은 묘(卯)에서 생겼다고 하여 음양학에서 말하는 우주생성론으로부터 시작한다(서술의 첫머리가 그러하다는 뜻은 아니다). 그러므로 『정감록』의 우주생성론은 순수한 역학적 설명보다는 음양학의 요소가 강하다. 즉, 역학에서 말하는 태극은 음양을 낳고 음양은 사상(四象)을 낳는다고 하는 전개방식이 아니다. 그러나 시간론에 있어서는 소강절의 원회운세설을 그대로 수용하고 있다. 아울러 피장처(避藏處)와 관련하여 지기(地氣)라는 것을 따지므로 기학으로 일관되어 있다. 그렇다면 『정감록』은 서경덕 이래 자리를 잡은 기수학의 절대적인 영향을 받은 것으로 이해된다.

원회운세설을 따르고 있으므로 『정감록』의 시간관은 회귀성, 즉 영원회귀사상을 그대로 수용한다. 그리하여 상원갑(上元甲) · 중원갑(中元甲) · 하원갑(下元甲)을 되풀이하여 언급하고 있는데, 상중하원갑이란 원래 술사들이 60갑자를 세 번 곱하여 180을 각각 상중하로 나눈 것이지만, 60갑자라는 것이 회귀성을 의미하므로 원회운세설과 다름이 없다. 그렇다면 다시 운수에 있어서 운과 수를 나누어 생각하여 볼 때 『정감록』의 영원회귀성 시간관은 바로 운 그 자체이다. 그것은 과거의 사건이 현재에도, 그리고 미래에도 재현될 수 있다는 사실을 뜻한다. ‘돌아온다’는 뜻 자체인 것이다.

이것이 반왕조적인 성격을 가미하게 되어 불온사상으로 지목되고, 또 주4의 출현을 예언하는 까닭에 비기로 전수되었다. 하지만 시간의 영원회귀성, 즉 정체성이 변화없는 지속이 아니라 생성 · 변화 · 소멸의 과정을 끊임없이 반복한다는 뜻을 담고 있다. 그러므로 이러한 반복의 과정에서의 시간적인 묘기 내지 기운을 터득하는 것이 개벽의 시대를 여는 요체가 된다고 주장한다. 사회사상적 측면에서 볼 때 『정감록』은 당대에 운세관(運世觀)이 팽배하였다는 것을 잘 설명하여 준다. 하지만 그러한 시대적 분위기가 『정감록』을 창출하였다기보다는 동양 전래의 운수관념을 보다 적극적으로 당대의 사회적 모순과 관련하여 재해석한 것으로 볼 수 있다.

한편 『정감록』과 수와의 관계는 자주 나오는 구궁팔문(九宮八門)과 관련지어 생각할 수가 있다. 구궁팔문이란 원래 『주역』의 모태가 되었다고 하는 하도낙서(河圖洛書)의 원리를 설명하는 구조이다. 구궁이란 다른 말로 구성(九星)이라고도 한다. 이때 성(星)이라는 것이 천체의 별을 가리키는 것은 아니다. 이미 상수론에서 9는 성수(成數)의 최고의 자리로서 만물의 완성을 뜻하는 것으로 밝혔지만, 구궁이라고 할 때 그것은 전체 우주를 상징하는 도형을 뜻한다. 구궁 자체는 완성된 우주이기는 하나 추상적인 도형이기에 천체에 비유하여 구성으로 나타내기도 한다.

그런데 우주의 완성된 모습으로서의 구궁은 그 자체가 고정되어 있는 실체이지 변화의 모습은 아니다. 동양사상의 용어로 체(體)인 것이다. 이러한 ‘체’는 다시 전개되지 않으면 안 된다. 이 전개되는 모습이 바로 팔문(八門)으로 나타난다. 그것이 또 동양사상의 용어로서 용(用)이다. 그런데 ‘용’으로서의 팔문은 어떤 선택을 하는가, 즉 어떤 문으로 빠져나가느냐에 따라 길흉화복이 결정된다. 앞에서 명수가 바로 팔자라고 하였지만, 여기서는 또다른 의미에서 팔문이라고 할 수도 있다. 또 앞에서 운수의 ‘수’가 계수상의 수를 가리키는 것이 아니라고 말하였지만 팔문과 관련지어도 그렇게 생각할 수 있다. 우리는 흔히 좋은 일을 당하게 되었을 때 “수가 났네.”라고 말한다. 이 말을 팔문과 관련지어 보면 복이 있고 길상의 조직을 가진 문(門), 즉 수를 택하였다는 뜻도 된다.

이와 같이 하여 『정감록』은 운수관념을 전제로 하지 않고서는, 또 그것에 심오한 우주론적인 철학성을 부여한 기수학을 이해하지 않고는 그 성립과정을 한 치도 이해할 수 없다. 그리하여 『정감록』이 당대의 주류를 이루는 성리학적인 도덕지상주의나 우주와 인생의 내면에 깊숙히 숨겨진 신비스러움의 탐구를 거부하는 도학자(道學者)들에 맞서는 사상으로 이해된다. 이 점은 정감록을 이해하는 데 기초가 되는 하도낙서와 구궁팔문을 탐구하는 불우지식인을 『목민심서』에서 호되게 질타한 정약용의 태도를 봐서도 알 수 있다. 정약용 자신도 어쩌면 불우지식인일지 모른다. 하지만 그는 유학자 및 실학파로서 정통성에서 벗어난 길을 택하지는 않았다. 그러므로 이러한 정통성을 외면하고 기층에 머물러 인간의 본래적인 문제, 즉 생사의 문제를 탐구한 지식층은 아무래도 구조의 핵심에서 밀려나는 수밖에 없었다.

비록 실용적인 국면에서는 아무짝에 쓸모없는 지식이고 평가에 따라서는 황당무계한 지식이었는지는 몰라도 그러한 지식들이 조선 중기 이래 활성화되어야 할 이유가 있다. 오늘날은 정보화사회라고 하여 지식과 정보의 유통량이 매우 크게 불어난 사실을 알 수 있지만, 조선 중기도 초기에 비하면 지식의 증대라는 것이 절실한 과제였다. 가령 이이의 시무론(時務論)이나 김육(金堉)의 대동법을 생각하여 보자. 조선 중기 이래 임진 · 병자의 두 난리를 겪은 데다가 인구의 증가로 인해서 무엇보다도 실용적인 지식의 활용이 요청되었다. 유형원(柳馨遠)을 실학의 비조로 꼽는 것도 이러한 맥락에서 이해된다.

이처럼 실용적인 지식의 문제에 관심을 보이게 되자 종전까지 금기시하여 왔고 탐구할 가치를 인정하지 않았던 지적 활동의 유산들이 모두 고려의 대상이 되었다. 실학을 대성한 이익(李瀷)의 주저인 『성호사설』만 보더라도 거기에는 우주생성론으로부터 주5의 풍기에 대한 문제는 물론 괴기한 신이(神異)의 현상이나 심지어 당대의 천민층이 종사하던 무속에 이르기까지 광범위한 접근을 시도하고 있다.

물론 성호학파의 조종(祖宗)으로서 남인계 학자들의 숭앙을 받은 이익의 가치관은 뚜렷하며, 불우한 일생을 살았다고 하여도 그는 도학자의 풍모를 잃지 않았다. 그럼에도 불구하고 그의 뛰어난 제자인 정약용이 비난해 마지않은 하도낙서의 문제 및 후천개벽설에 대해서 새로운 해석을 내린 것만 보아도 당대 지식사회에서는 각종의 정보나 지식이 유통되었고, 더욱이 조선 후기에 이르러 사회구조 변화의 모든 증후군이 일거에 노출되면서 이러한 변화현상을 이해하려는 활발한 움직임이 있었음을 알게 된다.

오늘날 구조주의학파에서 실증한 바와 같이 지식은 상호간에 선택과 배제의 효과를 지닌다고 한다. 즉, 특정의 지식이 산출되면 그에 대한 지지와 배척의 작용이 일어나고, 이것이 더욱 많은 지식을 산출하는 계기가 된다. 특히 종전까지 도학지상주의 내지 체제교학의 틀을 벗어날 수 없는 도덕적 규범의식이나 의리관념은 이러한 지식이 산출되는 과정에서 점점 자기 정통성 고수를 위한 척사외도(斥邪外道)의 입장을 견고히 하였지만, 그럴수록 새로운 지식의 확장을 부채질하는 결과에 이른다. 그리하여 서구의 과학적 지식과 함께 천주교신앙도 일단 진실의 문제로 수용되었다가 이것이 남인계 주6에 의하여 종교활동으로 번져간 것이며, 종래까지 좌도이단(左道異端)으로 경원시되었던 도가사상이라든지 아니면 불교의 선종에 대해서 새로운 이해를 도모하려는 유생(儒生)들이 늘어나게 되었다.

이것은 규범문화를 옹호하는 체제교학인 주자학의 정통주의, 그것도 인의예지(仁義禮智)의 도덕적 실천과제만을 강조하는 소수집권층 벌족(伐族)세력과 그들을 지지하는 어용 · 지식층의 관대한 태도에서 우러나온 것이 아니다. 단지 지식의 산출이 기하급수적으로 확대되고 이것이 확산되는 과정에서 드러난 양상이다. 아울러 이러한 지식의 산출은 근대사회의 특징인 사회분업을 조장하는 일면도 없지 않았다. 종래까지는 국정운영을 담당한 소수의 양반사대부들의 도학적 수기(道學的修己)가 인간이 종사하는 가장 바람직한 유일한 길이라는 것이 지배적인 가치관이었다. 하지만 실용적인 기능에 대한 요청과 지식의 산출은 이제까지 중인이나 천민이 종사하던 일의 중요성에 착안하게 되었고, 그러한 일 자체가 원초적인 형태이나마 사회분업적인 자기 영역을 확립해 간다.

예를 들어 질병의 창궐이 상대적으로 크게 문제시되지 않았던 조선 초기까지만 하더라도 주7는 복서가(卜筮家)와 동일시되었다. 그러나 조선 중기 이래 의자는 의자대로, 복서가는 또 복서가대로 점차 직업이 분화되는 것을 엿볼 수가 있다. 이 과정에서 허준(許浚)과 같은 명의가 태어났고, 또 풍수나 미신 및 신이현상 같은 것을 극력 비판한 정약용이 『산림경제』에서 각종 점법을 예시한 것으로 보아 복서가의 전문적 분업화가 이루어졌음을 알 수 있다.

여기에 덧붙여 실용적 지식의 산출은 단순히 충효나 인의예지와 같은 규범의식으로부터 인간을 둘러싸고 있는 자연적 환경에 대한 탐구열을 한층 복돋운다. 그리하여 기학이 왕성하게 일어난다. 체제교학인 주자학의 정통적인 주류도 이기설(理氣說)이 각각 분리되어 가는 데다가 실용적인 가치를 중시하는 모든 지적 탐구는 거의 기 중심의 세계관을 확립하고 정신과 물질의 양면에 걸쳐서 생성 · 변화를 일으키는 기의 본체를 규명하려고 든다. 허준에 대해서 설명한 바와 같이 조선 중기 이래 전염병의 창궐을 예방하고 여기에 대처하는 것이 조정의 중대 관심사였는데, 주술적 성격이 짙은 『벽온방(辟瘟方)』이 절대의 효력을 가진 것으로 믿었다. 『벽온방』은 물론 전염병의 원인이 화운지세(火運之勢)에 따른 여기(厲氣)에 있다고 보았다.

이처럼 우주대자연 속에 충만한 기는 천지조화는 물론 인간사회의 모든 국면을 지배한다고 생각하였다. 이렇게 생각하기에 이르고, 또 이러한 생각이 체계화되기까지에는 조선 중기 이래 엄청나게 산출된 실용적 사고와 지식의 영향이 절대적이다. 또 반왕조적 사고와 사회구조의 실상을 노정하고 있다는 사실은 다른 각도에서 검토할 문제라고 하더라도 어쨌든 『정감록』은 이러한 지식의 산출의 결과이며, 이것은 기 중심사상에 의거한 조선사회 운수론의 결집이라고 하겠다. 『정감록』을 통해서 당대인의 세계와 우주 및 인간의 운명에 대한 사고와, 그것이 점복이나 각종 예언설을 통하여 어떻게 민간에 널리 확산되었는가를 알 수 있다.

“가련하다 가련하다 아국운수 가련하다”라고 읊은 최제우(崔濟愚)의 『용담유사(龍潭遺事)』 안심가(安心歌) 제3절의 가사 한 구절만 보더라도 동학사상은 운수관념을 바탕으로 한다고 말할 수 있다. 『동경대전(東經大全)』과 『용담유사』 전편을 꿰뚫는 사상적 맥락은 이와 같이 운수관념, 나아가 운세사상(運世思想)이 주조를 이룬다. 운세사상은 이제 선천의 시운이 다하고 상원갑의 새로운 후천이 열린다고 요약할 수 있는 우주론적인 변혁의 묘기에 대한 간절한 대망이라고 할 수 있다.

물론 동학사상의 대두를 조선 후기 전통사회구조의 붕괴와 이른바 ‘경국대전체제’라고 하는 조선시대 전반을 지탱하여 온 중세적 질서의 와해와 관련하여 생각할 수도 있다. 또한, 동학을 창도하기까지에는 18세기 말 기층 민중의 항거에서부터 홍경래의 난을 거쳐 임술민란이 그 전주곡이 되었다는 주장에 상당한 근거를 부여할 수가 있다. 그러면서도 우리는 운수관념과 결부되는 우주론적인 바탕에서 동학의 성격을 규명하고자 한다. 아울러 이것은 단순한 민족종교라고 하는 종교단체의 테두리에 국한시켜 설명될 성질이 아니라 앞서 최제우가 ‘아국 운수’라고 천명한 바와 같이 민족구성원 전체, 특히 잠재하여 있던 기층민중의 내면세계에서 용출되어 나오는 자생적인 주체적 각성이라는 시각에서 자문화운동(自文化運動)이라고 규정하고자 한다.

최제우가 동학을 창도하는 까닭을 『동경대전』과 『용담유사』에서 분명히 밝혔듯이 천주교의 전래와 서양세력의 진출에 따른 서구충격, 그리고 임진 · 병자의 두 난리를 겪은 이래 기층민에 잠재하여 있는 배청 · 배일의 감정이 응축되어 그것이 자문화운동으로 승화되는 것임을 알게 된다. 이때 시운은 아동방 조선국(我東方 朝鮮國)의 약동을 기약하는 개벽의 조짐을 보이는 것이니만큼, 이럴 때 묘기를 잘 터득하여야 한다고 하는 집단적인 운세사상이다. 여기서 자문화운동의 계기가 운세사상과 절묘하게 묘합하는 것을 보게 된다.

그렇다고 최제우가 스스로 독창적인 안목에서 후천개벽설을 주장하고, 또 이것을 자문화운동으로 승화시킨 것은 아니다. 당대의 소수 지배세력과 그들의 이데올로기를 뒷받침해 준 소수의 정통 도학자의 무리를 제외한 수많은 불우지식인들은 기층 민중과 더불어 변혁의 기운과 주체적 자문화의 활성화를 고대하고 있었던 것이다. 최제우는 이러한 묘기를 잘 터득해서 종합하고 집대성하였다는 데서 큰 역할을 담당하였다. 그렇다면 운세사상의 근간은 이미 기층 민중에게 뿌리를 내렸다고 보아야 하고, 최제우가 ‘괴이한 동국참서(東國禴書)’라고 한 『정감록』의 비결에서 그 전거를 찾게 된다.

실상 최제우는 『동경대전』과 『용담유사』를 통해서 자신이 성리학의 정통성을 이어받은 가문의 출신임을 과시하면서도, “나의 도는 무위이화(無爲而化)”라고 하여 도가사상의 성향을 뚜렷이 드러내며, 다른 한편으로는 정감록 사상의 절대적인 영향을 드러내고 있다. 특히 후천개벽사상은 그 연원을 따져볼 때 적어도 조선 중기 이래 기수학의 연한을 전제로 하지 않으면 안 된다. 그것은 곧 소강절의 원회운세설에 따른 시간의 영원회귀, 즉 우주의 생성 · 변화 · 소멸의 과정이 무한히 다시 반복한다는 발상을 전제로 해야만 성립할 수 있다.

최제우는 『동경대전』과 『용담유사』를 통해서 상원갑 · 중원갑 · 하원갑을 말하여 시간의 윤회성을 여러 차례 강조하고 당대의 시간적 경위(境位)를 하원갑에 해당한다고 하여 구질서의 소멸과 함께 새로운 시대, 즉 상원갑이 전개된다고 하였다. 이것은 『정감록』의 내용을 그대로 번안한 데 불과하다. 더욱이 최제우의 사상에 기 중심관이 뚜렷이 엿보인다. 정통주의의 유학자들은 인간과 우주와의 교감의 방법을 성경(誠敬)이라고 하는 태도규준에서 찾았고, 이것을 우주의 최고 범주인 이(理)에 도달하는 통로로 이해하였다.

그러나 성경이 외면적 태도로서 형식화하고 규범화하여 도덕적 완성의 지표로서 궁극적인 천인합일(天人合一)의 경지를 터득한다는 것은 경험상 매우 어렵다는 것을 그는 말한다. 정통주의 성리학자의 가계를 내세우는 가운데 인의예지와 성경의 중요성을 강조하지만, 그것은 형식적 요건을 충족시키는 데 불과하다. 그보다도 동학의 수행에 있어 중심이 되는 ‘지기금지 원위대강(至氣今至願爲大降)’이라고 하는 주문을 놓고 볼 때 그가 우주의 생성과 변화를 일으키게 하는 근본적인 활력으로서 ‘기’를 구심점으로 삼고 있음을 알게 된다. 기는 추상적인 개념이라기보다는 구체적이고 물적인 실체로서 파악되며, 『정감록』의 요소요소에 기에 대한 사고가 스며들었듯이 기층 민중에게는 매우 설득력을 지닌 ‘힘’으로 파악된다. 그러므로 최제우에 있어서도 기는 매우 중요한 것이었다.

또한 기층 민중은 추상적 개념으로서의 이(理)보다는 개인과 집단의 운명을 좌우하는 실체로서의 주재자인 한울님과의 만남을 소원하고 있었다. 그런데 한울님은 우주의 생성 · 변화 · 소멸의 메카니즘, 즉 화공(化工)을 주관하는바, 그러한 화공 자체가 기의 작용을 매개로 하여 이루어지므로 기를 터득하는 것이야말로 한울님과의 만남의 유일한 길이라고 생각하였다. 적어도 기층 민중이 이러한 논리적 추론에 도달하도록 하는 설득력 있는 서술을 발견하기는 어려우나 동학사상, 특히 원시동학의 전체구조는 이러한 성격을 지니고 있다.

특히, 원시동학은 사상 자체가 분석적인 개념의 정립을 통한 체계적인 전개라기보다는 흔히 말하듯이 유 · 불 · 선의 종합이라 할 수 있다. 이것은 유교적 교양을 어려서부터 몸에 익힌 최제우가 기층 민중사상의 관념형태를 종합하는 과정에서 생겨난 혼돈이라고 보겠으나, 중점은 어디까지나 운세관념, 즉 개인보다는 집단적인 운수의 변혁의 계기, 또 그러한 계기를 우주에 충만한 ‘기’의 작용에 의하여 새롭게 흥륭하는 시운을 여는 데 이바지하도록 한다는 것이다. 여기에서 주체적 자각 내지 자문화운동의 활성화가 기대된다.

동학사상을 특정 종교단체(sect)의 교리라는 측면에서만 해석할 때, 그것은 필경 교조의 종교체험의 순수성을 보다 합리화하는 모든 종교집단의 공통적인 현상을 답습하게 될 것이다. 실제로도 2세 교조 최시형(崔時亨)의 양천주사상(養天主思想)에서 볼 수 있듯이 원시동학의 우주론적 천인합일의 신비한 사상은 보다 인간화되고 사회화된 모습으로 나타난다. 특히 3세 교조 손병희(孫秉熙)가 천도교로 다시 출발하여 근대 종교집단의 형식을 갖춘 이래 서양철학의 지식을 습득한 이돈화(李敦化)가 인내천(人乃天)의 교리를 강조하면서 원시동학의 운세사상은 전통적 면모를 일신하게 되었다. 이돈화는 후천개벽사상을 서양의 사회진화설에 기초하여 재해석하였다. 이것은 19세기 후반부터 다윈(Darwin,C.)의 진화론에 힘입어 근대 자본주의의 시민사회를 사회적 진화의 대표적 표본이라고 본 서구 지식사회를 풍미한 생각의 영향이라고 본다.

동학이 천도교로 변신하는 과정에서, 더구나 1894년(고종 31) 갑오농민혁명 이래 새로운 근대적 개혁의 조처가 실시되면서 이전의 운명론적인 사고를 벗어버리고 적극적이고 진취적이며 합리성에 바탕을 둔 사회개조의 바탕을 마련하자는 생각이었을 것이다. 하지만 운수관념과 관련지어 생각할 때 새롭게 탄생한 천도교의 노선은 대우주와 소우주(인간)의 동귀일체(同歸一體)라고 하는 이상을 저버렸다. 다시 말해서, 개인이나 집단의 운명은 대우주의 거대하고 신비한 생멸 · 변화의 법칙에 상응하는 것이라는 생각을 몰가치하게 만들었다.

이 점에서 본다면 최제우보다 뒤늦게 『정역(正易)』을 창시한 김항이나 증산교(甑山敎)의 창시자인 강일순(姜一淳), 그리고 대종교(大倧敎)의 『천부경(天符經)』에서 원시동학의 정신을 읽을 수가 있다. 김항은 스스로가 『복희역(伏犧易)』과 『문왕역(文王易)』의 배리관계를 극복해서 『정역』을 창시하였다고 주장하였다. 그는 대담하게도 역(易)과 역(曆)의 일치를 주장하였다. 즉, 당초에 있어서 역은 우주의 생성과정을 추상적이고 관념적인 방법으로 설명하였으나 그것의 변화과정은 이른바 용(用)이라 하여 논리적 전개의 방식으로만 설명하였다. 그러던 것이 김항에 이르러 역에 시간관을 도입하게 된 것이다.

물론 김항은 『정감록』에서와 마찬가지로 소강절의 원회운세설의 영향을 크게 받았다. 그러나 소강절과 김항의 차이는 전자가 역사적 시간의 영원회귀성을 말한 데 대하여, 후자는 천문학적 시간, 즉 지구의 공전주기로 계측되는 시간관을 도입하였다는 점이다. 그리하여 선천시대에 있어서는 공전주기가 365의 4분의 1도(度)인 데 반하여 후천시대가 열리는 개벽에 오면 360도로 바뀐다고 하였다. 김항의 이러한 주장 자체도 하도낙서와 『주역』 및 음양학의 성과를 총정리해서 내세운 것이니만큼 근대 경험과학의 성과와 비교해서는 안 된다. 또한 경험과학의 기준에서 평가할 성질이 못 된다. 다만 그는 선천과 후천의 교역관계를 강조하고 시운 내지 운세라고 하는 우주론적인 변혁의 절대성을 주장한 점에서 운수관념의 형이상학적 탐구를 심화하였다는 데 큰 의의를 지닌다.

뿐만 아니라 동학운동에도 가담하였고 김항의 영향을 받았다고 하는 강일순의 경우에는 후천개벽의 실현을 위한 주체가 자기 자신으로서 자기 자신의 그러한 위대한 역할을 ‘천지공사(天地公事)’라고 하였다. 또한, 자기 자신을 천지공사를 통하여 종래까지 음양의 양의(兩儀)가 부조화를 이루어 선천시대에 있어 많은 모순이 생겼던 점을 시정하고 후천선경을 열겠다고 주장하였다. 한편 대종교의 『천부경』에 따르면 우주의 생성 · 변화 · 소멸과 재생의 순환과정을 종래의 상수론에 의하여 설명하고 있다. 이것은 도가사상에서 말하는 ‘도생일 일생이 이생삼 삼생만물(道生一 一生二 二生三 三生萬物)’과 비교되며, 1에서부터 9까지 우주의 생성 · 변화와 소멸과정을 설명한 다음, 마지막에 가서 ‘일종무종일(一終無終一)’이라고 하여 일(一)로 되돌아가지만, 그것으로 끝나는 것이 아니라 새로운 시작임을 암시한다.

이상에서 운세사상과 자문화운동을 관련지어 설명하였으나 두 가지가 필연적인 상관관계를 지니는 것은 아니다. 운세사상 또는 운수관념은 동양 전래의 우주론에 그 연원을 두고 있다. 그러나 자문화운동은 19세기 말이라고 하는 특정시대의 사회적 조건의 부산물이다. 만약에 서구충격이라고 하는 외부적인 압력의 요인이 없었더라면 기층 민중을 지배한 운세사상도 자문화운동으로 승화되지는 못하였을 것이다.

동양 전래의 우주론이 낳은 당초의 사고는 운수관념이다. 이는 개인이나 집단의 운명은 대우주의 생멸 · 변화를 주관하는 법칙과 일치한다는 것이다. 말하자면 대우주와 소우주의 동체상즉(同體相卽)이라 할 수 있다. 그러나 인간은 단순한 생물학적 존재를 넘어서 본능 이상의 문화적 욕구를 지니는 존재이기 때문에 우주 대자연의 변화의 법칙이나 또는 환경에 그대로 순응하기를 생사와 같은 궁극적인 문제에 있어서는 거부한다. 나아가 그러한 법칙이 개인이나 집단에게 위해를 가져온다고 믿게 될 때에는 화보다는 복을, 또 흉보다는 길을 택하는 방법을 알아내려고 한다. 그리하여 변화의 법칙이 어떠한 성격을 지닌 것인가를 이해하기 위해 무진 애를 쓰게 되고, 여기서 형이상학적인 탐구의 노력을 아끼지 않은 나머지 운세사상과 같은 영원회귀성에 주목하게 된다.

아울러 인간 주체는 영원회귀의 과정에서 하나의 주기가 끝나고 새로운 주기가 시작되는 시점에 놓여 있어 이러한 묘기를 잘 터득하면 개인이나 집단이 미래의 행운을 기약할 수 있게 된다고 믿는다. 실로 19세기 이래 후천개벽사상의 정치적 · 사회적 성격을 상쇄해버리면 그것의 순수한 내용은 이제까지 서술한 바와 같다.

한편 이처럼 새로운 주기가 시작되는 시점에서 묘기를 터득하려면 우주론적 변화를 주재하는 기를 잘 알아야 한다는 것이다. 이 점을 문학작품들을 통해서 이해해 보기로 한다. 최제우의 『용담유사』는 비록 가사체로 되어 있다고 하나 탁월한 서사문학의 일종이다. 『용담유사』의 전편을 흐르는 기조는 역시 운수관념이다. 작자 자신의 개인으로서, 그리고 집단으로서 ‘아동방 조선국’의 요박한 운수타령으로 일관하고 있다. 그러면서도 동학사상의 전반에 걸쳐 나타나는 바와 같이 미래에 대한 희망을 투영하고 있다. 아니 그보다도 당장 후천세계의 전개와 함께 험난하고 기구한 운수가 새로운 전기를 맞는다는 확신으로 가득 차 있다.

이와 같이 조선시대에 있어 대표적인 서사문학이라고 하는 『심청전』이나 『춘향전』, 혹은 다분히 정치성이 가미된 박지원(朴趾源)의 『허생전』과 같은 경우를 보더라도 당초의 출발은 기구하고 험난한 운수와 한으로 얼룩지고 있다. 심지어 서사무가(敍事巫歌)의 대표격인 법우화상(法雨和尙)의 설화 등을 볼 때에도 주인공의 이승에서의 못 다한 한과 원이 전편을 압도한다. 그러면서도 한결같이 마지막에 가서는 행복한 결말이다. 서사무가의 경우에서도 황천을 헤매는 원혼을 위무해서 결과적으로 행복한 결말로 마무리짓는 모티프로 구성되어 있다.

전통문학에서는 근본적으로 구제를 받지 못하는 나락으로 떨어져버린 운명에 관한 집요한 추적을 엿볼 수가 없다. 따라서 저주스러운 운명과 대우주와 거대한 이 세계에서 무자비한 나락의 구렁텅이에 빠져드는, 말하자면 서구문학에서 보는 시시포스와 같이 끝내 기구한 역정을 반복하여야만 하는 모티프는 존재하지 않는다. 한마디로 비극성의 소재를 찾을 길이 없다. 무력하고 나약하고 죄악의 구렁텅이에서 마땅히 천형(天刑)의 저주를 받는 경우를 전혀 찾아볼 길이 없다. 이것은 두 가지의 원인 때문인 것으로 분석한다.

첫 번째는 우리가 이제까지 설명한 바와 같이 동양적 우주론의 포괄성과 특히 그것이 내포하는 자연관 때문이다. 불교의 윤회사상을 비롯해서 중국의 역리(易理)나 음양도 모두 영원회귀의 사상을 근간으로 하고 있다. 이것은 인간 존재가 생사의 경계를 초월하여 이승과 저승을 쉽사리 넘나들며 죽은 사람의 재생이 또한 가능하다는 것을 의미한다. 조선시대에 「법화영험전(法華靈驗傳)」이 크게 유행하였다든지 또는 「왕랑반혼전(王郎返魂傳)」과 같이 윤회사상에서 비롯된 재생(再生)의 설화문학이 크게 유행한 것을 보아도 잘 알 수 있다. 곧 영원한 죽음이나 영원한 저주라는 것은 생각할 수조차 없다. 그러므로 여기에서 비극이 탄생할 여지가 없다. 또한 시간의 영원회귀라는 대전제는 죽음이라는 것에 대하여 절대적인 의미를 부여하지 않게 된다.

서양의 경우에 있어서 생사의 경계는 너무나도 뚜렷하다. 따라서 망자(亡者)는 살아 있는 사람과 시간과 공간을 같이할 수가 없다. 그것은 질적으로 완전히 구획된 이원화된 세계이다. 그렇기 때문에 서양사람은 죽은 사람에 대해서 매우 냉정하다. 하지만 우리의 전통문화 속에서는 생자와 사자가 시간과 공간을 공유한다. 조상숭배의 경우 주8은 후사(後嗣)에 대한 규범자로서, 또 보호하는 가피의 역할을 하는 점에서 사회적 공간을 같이하는 동시에 시간적으로도 공존한다. 그렇기 때문에 망자에 대해서 유달리 슬퍼하며 재회에 대한 기대를 가진다.

슬퍼한다는 것은 생과 사가 이원화된 세계의 구조에서는 생각할 수 없는 일이다. 왜냐하면 그것은 단순한 별리가 아니라 우리가 도저히 알 수 없는 다른 세계에 속하는 것이 되기 때문이다. 그것은 매우 냉엄한 현실이다. 죽은 자는 이미 자기의 친척이나 정다운 연인이 아니다. 그렇기 때문에 조상이나 친척을 산 사람의 처소 가까이에 모셔두고 제사를 드리며 공경하는 것과는 달리, 서양사람은 객지에서 사망한 사람은 현지에 매장하고 사회적인 업적을 남기지 않은 인물은 2세를 넘기지 못하고 잊혀지고 만다.

반면에 영원회귀사상과 관련하여 생과 사의 두 세계가 뚜렷이 이원화되지 않는 우리의 전통문화는 죽음을 하나의 명수라고 생각해서 화나 흉의 한 징후 때문인 것으로 볼 뿐 영원한 죽음, 즉 우리가 도저히 상상조차 할 수 없는 나락이나 이원화된 세계로서의 저승에 아주 가버리고 만 것이라고는 보지 않는다. 그 때문에 생사의 경계가 불분명하고, 그것이 오직 길흉화복의 조짐에 불과하다는 생각 때문에 민간에서 수영자(壽永子)나 혹은 산 사람의 저승에서의 행복을 예약하는 불교의 예수재(豫修齋)가 발달한 것이다.

영원회귀의 우주관에 덧붙여 생각할 수 있는 것은 동양적 자연관이다. 당초에는 동서양 다같이 자연(nature)이라는 것을 ‘사물의 본연의 상태’라고 규정하였다. 그러나 서양에서는 점차로 자연이라는 것을 외계의 물적 환경으로 이해하기 시작하였다. 기독교사상이 여기에 크게 기여하였다. 즉 사람을 빼놓고는 모두가 자연이기 때문에, 자연상태를 벗어난 인간만이 만물의 영장이며 그 나름의 지켜야 할 규범이 있다고 강조하였다. 서양문학에서 비극의 전형인 외디푸스의 모티프가 지니는 문제는 바로 여기에서 우러나온다. 외디푸스의 모티프는 자연적(생물학적) 존재로서 인간은 이성에 대한 욕구(근친간)를 지니는 것은 당연함에도 불구하고 인간과 자연을 분리시킨 데서 오는 비극을 형상화한 것이다.

그러나 동양에 있어서는 인간이나 외계의 물적 환경이 모두 다같이 자연이다. 그것은 광대무변하고 무시무종의 엄청난 시공을 점유하는 우주 그 자체이다. 그런데 이 우주는 정체된 것이 아니라 움직이며 변화한다. 그리고 이러한 변화에 우주를 구성하는 모든 사물 자체의 변화의 법칙은 통일을 이루기 마련이며, 그것이 바로 화공(化工)이다. 따라서 자연 그대로의 법칙인 화공에 순응하면 될 뿐이지 인위적으로 인간 나름의 규범이나 도덕을 특별히 강조할 필요가 없다. 물론 형식적 측면에서 보면 동양의 유교처럼 도덕률을 강조하는 까다로운 규범문화는 다른 여느 문화권에 비길 바가 못 된다.

그러나 그 원리를 따지고 보면, 이것 역시 철저한 자연주의를 고수하고 있다. 즉, 사람의 성정은 본래 인의예지를 갖추고 있는데, 이것은 우주의 최고원리인 이(理)를 품수하였다는 것이다. 이때 이(理)란 우주 대자연을 지배하는 통일된 법칙이 아니고 무엇인가. 따라서 자연과 인간을 분리하지 않는 동양문화권에서는 외디푸스의 비극과 같은 것은 생각할 수 없으며, 모든 문학작품이 행복한 결말로 마무리되는 것이 너무나 당연하다고 하겠다. 그러므로 우리의 전통 문학작품에 나타난 기구한 운명이나 불길한 운수에 관한 수다한 사례는 단지 우리가 자연적 존재(본래적인 뜻에서의)이면서도 잠시 우주 대자연의 변화의 묘기를 터득하지 못하였기 때문에 부닥친 것일 뿐, 궁극적으로는 바람직한 귀결을 맺게 된다. 결국 운수가 불길하다는 것은 비극이 아니다.

두번째는 죄악의 문제이다. 리즈만(Riesman,D.)이 서구문화를 죄의식의 문화라고 규정하였지만 기독교로 개종한 이래 서구의 역사는 원죄(péché originel)의 관념에 시달려왔다. 서구의 근대문학의 작품은 이 원죄관념을 빼고 나면 모래 위에 쌓은 성에 불과하다. 베버(Weber,M.)는 원죄 때문에 신의 무서운 명령에 벌벌 떨며 이승에서의 현실과 저승에서의 장래에 대한 불안감으로 인해 비관적인 세계관을 지녀야 하는 근대 서구의 부르주아지를 잘 묘사하였다. 이러한 원죄관은 산업사회에서의 인간의 소외문제와도 연결되어 비관적인 인간상을 창출해 내게 되었다. 우리의 전통문학에서는 이러한 원죄의식이 있을 수 없으므로 어디까지나 인간의 자유분방한 모습이 그대로 노출된다. 사람이 신선이 되고, 여러 가지의 둔갑술을 구사하는 등 마치 오늘날의 무협영화에서 보는 바와 같은 인간승리와 활약상이 돋보인다.

그러나 부정적 측면도 없지는 않다. 우리 전통문화에서는 인간에 대한 깊은 탐구와 이 세계와의 조우에서 빚어지는 인간의 어리석고 추악한 면이 전혀 노출되지 않고, 따라서 하나의 우화와 같은 수준에 머무는 것이 일반적이다. 또 비극의 탄생을 인간 자체의 모순성(욕구와 규범, 이상과 현실의 갈등)에서 구하지 않고 오직 운수의 불길이라고 하는 외재적 조건에서 구하기 때문에 그것이 진정한 비극이 될 수 없다. 아울러 이처럼 비극성이 배제된 문학사상은 매우 일상적인 이야깃거리의 전달에 불과한 수준에 머무를 것이다.

문학작품을 통해서 살펴보았듯이, 운수관념이 비극적 정신을 고취하여 인간탐구의 문제와 인간실존의 궁극성의 문제에 접근하는 데 크게 기여하지 못하였다는 점은 자명하다. 더구나 오늘날에 와서는 그것이 하나의 미신에 가까운 전(前)논리적이며, 비과학적 사고가 지배하는 근대 이전의 사회에서는 재래의 관습이 보잘것없는 유산에 불과하다고 믿게 된다. 하지만 『정감록』과 동학사상의 구조를 통해서 해명하였듯이 운수관념은 전통사회에서 사회구성원의 의식구조를 완전히 지배하는 위력을 지녔다.

그렇다면 우선 인간의 인식의 기초가 무엇에서부터 출발하는지를 생각하여보자. 그것은 무엇보다도 시간과 공간을 파악하는 데서부터 비롯한다. 17세기 이전까지는 세계의 모든 문화지역에 있어서 시공에 대한 개념은 거의 일치하였다. 가령 가장 발전이 더딘 미개사회라고 하는 오스트레일리아 원주민의 시공의 개념은 그들이 영위하는 환경계에 의해서 지배되었다고 뒤르켕(Durkheim,E.)은 밝히고 있다. 서양사람도 마찬가지이다. 서양사람도 17세기 이전까지는 시간은 과거 · 현재 · 미래가 겹칠 수도 있고 주기적으로 반복할 수도 있는 순환구조를 지녔다고 믿었고, 서로 다른 두 지점에서 동시에 똑같은 일이 일어날 수 있고[同體相卽], 또 인과율이 뒤집힐 수도 있다고 믿었다.

그러던 것이 18세기 이후에 뉴턴(Newton,I.)이 유클리드기하학을 이용해서 물체의 운동법칙을 발견하고, 또 이것을 철학자 칸트(Kant,I.)가 보증함으로써 오늘날과 같은 시간의 불가역성, 인과율의 절대성, 두 지점에서 동시에 똑같은 일이 벌어질 수 없다는 공간의 규정이 확립되었다. 우리는 현재 근대적 추상수학에 기초한 과학적 합리주의에 의하여 철저하게 세뇌당하고 있으므로 이러한 원칙에 벗어나는 모든 사상(事象)은 불합리하며, 따라서 진리가 아니라고 굳게 믿는다.

그렇다면 운수관념이란 어떤 것인가. 그것은 우선 17세기 이래 서구의 고전역학에서부터 유래하는 시간의 일회귀성, 인과율 또 공간적으로는 비동일성의 원리라는 전혀 상반되는 동양적 우주론에 연원을 둔다. 운이라는 말 자체가 가리키듯이 시간의 주기성과 영원회귀성을 말한다. 또, 수라는 말 자체가 가리키듯이 필연적인 인과율에 의해서가 아니라 객관적으로 볼 때에는 우연적인 조건에 의해서 좌우될 수 있음을 암시한다. 공간적으로 설명할 때에는 과거에는 주9을 쓴다고 하여 사람의 능력에 따라 두 지점 사이의 거리를 줄이기도 하고 늘리기도 한다고 하여, 이것 역시 유클리드기하학의 제1공리인 두 지점 사이의 최단거리는 일직선이라는 원칙과는 전혀 다르다.

그렇다면 운수관념과 그것을 배태한 동양적 우주론은 진리가 아니고 거짓이라는 뜻인가. 우선 18세기 이래 확립된 서양의 고전역학이 아직까지는 경험적으로 타당성을 인정받고는 있지만, 이것 역시 한 시대의 지식의 산물일 뿐 절대적 진리가 되지 못한다는 것이 자연과학 자체에서 입증되고 있다. 유클리드 기하학도 벌써 뒤집혔다. 융(Jung,K.)은 실제로 『주역』의 원리에 접근하는 실험을 여러 차례 하여 동일성의 원리를 발표하였다. 또, 오늘날 실험물리학에서는 인과율이 뒤집히고 있다. 그리하여 그 대안으로 통계역학이 나왔다.

예를 들어, 어떤 사람이 교통사고를 당해서 사망했다고 하자. 분명 전통적 사고에 따르면 운수가 불길하였기 때문이라고 판단할 것이다. 하지만 근대적 과학의 합리적 사고에 따르자면 그 사람이 교통사고를 당한 것은 당사자의 부주의와 또 교통질서를 무시하는 평소의 습관, 그리고 운전사의 과실 및 기타 우리가 충분히 납득할 수 있는 원인을 제시할 것이다. 하지만 당사자가 왜 하필 그 시간에 그 장소에서 교통사고를 당하였고, 또 그것이 당사자의 죽음으로 연결되었는지에 대해서는 과학적 합리주의가 도저히 설명할 수 없다. 단지, 당사자의 과실이라든지 운전사의 부주의 및 여러 가지의 타당한 원인이 일반적으로 교통사고를 일으키는 원인이 되고, 또 그 때문에 사망률이 높다는 통계적인 설명은 가능하다. 하지만 교통사고를 당한 당사자에게 어떻게 하여 불길한 운수가 닥쳤는가의 문제는 도저히 해명할 길이 없다.

이와 같이, 현대의 과학적 합리주의는 그것의 근거인 고전역학 체계가 허물어져 가고 있으며, 또 인간을 지배하는 모든 사상을 구체적으로 해명하는 데 한계가 있다. 그렇다고 하여 부주의나 교통법규를 위반하는 것이 교통사고를 유발한다는 원칙을 전혀 무시하고 모든 사람이 교통사고로 사망하는 것을 오직 ‘운수소관’이라고만 말할 수도 없다. 요컨대 우리가 살고 있는 시대는 전통사회와는 달리 끝까지 합리성을 추구하여가고 있으며, 이러한 원칙이 사회체계에 그대로 반영되어 관리화되어 가는 사회이다. ‘운수소관’으로 돌리는 운명론적인 사고는 관리화되어 가는 추세에서 사회가 구성원에게 기대하는 역할을 포기하는 결과에 이르게 할 것이다.

물론 특정한 사람이 겪게 되는 가혹한 운명의 시련은 충분히 문학작품의 소재가 될 수 있고 또한 인간의 실존적인 문제와 결부지어 심각한 철학적 과제가 될 수도 있다. 그러나 관리화된 사회의 이념상의 지표는 예기치 못한 불운을 미연에 방지하고, 모든 사람이 운수나 운명의 탓으로 돌리지 않게끔 행복의 증대에 기여하는 데 두고 있다. 따라서 운수소관이라든지 운명론적인 체념이 큰 의의를 지니지 못하게 된다. 이 말 자체가 점점 퇴화하여가는 것이 사실이며, 요즈음에 와서 ‘운수 사납다.’고 하는 말은 그것이 진정 전통사회에서와 같이 우주론적 근거를 지니는 것이 아니라 단순한 말버릇처럼 들린다.

따라서 운수관념에 대한 현대적 재음미는 오늘날 전통사회로부터 전해져 남은 제도로만 여겨지는 민속문화유산에 유추하여 생각해봄 직하다. 가령 동제는 지난날 그것이 지녔던 제천의례의 성격을 완전히 상실한 채 세속화된 놀이마당의 재현에 불과하다. 다만, 유형 혹은 무형유산으로서의 잔존 가치를 지닐 뿐이다. 더욱이 운수관념은 합리화되고 관리화되어 가는 사회화의 과정에서 더욱 쓸모없는 미신성을 띤 작태에 지나지 않는다고 보여, 그것의 단적인 표현인 복서가나 직업적 예언가들이 소비문화의 한 구석을 차지하는 사행심을 조장하는 것으로 보인다. 운수에 관한 길흉판단은 요행을 바라는 인간들로 하여금 적극적인 인생행로의 개척을 마다하고 사회적 참여에 있어 퇴행의 결과를 가져오게 할 것이다. 실제로 지역적으로 낙후된 중소도시나 변두리 지역에서 점쟁이들이 성업을 이루는 것이 현실이다.

그러나 여기서는 운수관념이 전통문화에 기여한 가치지향적인 조건들을 다시 정리해서 합리화와 관리화가 빚어내는 소외의 사회학적 공간을 메워가자는 데 의미가 있다. 그것은 우선 영원회귀사상의 문제이다. 운이 영원회귀의 시간관을 전제로 한다고 하여 인간이 장생불사의 영원한 삶을 누린다는 보장을 받을 수는 없다. 또 장생불사라는 것 자체가 무의미하다. 그것보다도 영원회귀의 시간관은 각박한 인간의 삶에 중요한 정신적 안식을 제공한다. 그것은 우주대자연의 섭리와의 조우를 뜻한다. 1년 단위의 주기로 반복되는 계절의 변화만 보더라도 거기에는 모든 생명현상의 영고성쇠가 적나라하게 드러나고 있지만, 그 중에 일단 소멸된 것은 영영 사라져버리는 것이 아니라 다시 재생한다는 데서 커다란 의미를 찾게 된다. 이것이 영원회귀의 실상인 것이다.

생성 · 변화 · 소멸 · 재생은 문자 그대로 하나의 자연법칙이다. 인위적으로는 도저히 조작할 수가 없다. 이러한 우주대자연의 법칙에 저절로 순응하여 들어갈 때 거기에서 인간의 자연화가 이루어진다. 외디푸스의 비극성을 말하였지만 우리는 자연으로부터 너무나 멀어지고 인위적으로 합리화되고 관리화된 사회에서 살고 있다. 사회화과정은 인간의 자연화를 거부하는 과정을 말한다. 자연에의 몰입이라는 것은 반대로 지나친 사회화의 거부인 동시에 주체가 객체화되지 않는다는 것을 말한다. 가령 사회학적 용어로서의 계급을 주체로서의 지배 내지 수탈하는 계층이 객체로서의 피지배층 내지 수탈당하는 층을 종속화시키는 것을 말한다. 이것은 사회화의 과정이다.

그러나 인간의 자연화는 이와 같이 주체로서의 인간이 어느 누구에게 의하여 객체화되지 않고 종속당하지 않으며 규정당하지 않는 것을 말한다. 있는 그대로인 인간적 자연의 자기 발로인 것이다. 불교에서는 이것을 무(無)라고 규정하였다. 가령 나뭇잎이 초록색이라는 것은 우리가 나뭇잎을 객체화하여 초록색이라고 규정하였기 때문일 뿐이지, 나뭇잎 자신은 자신의 색깔을 무라고 대답할 것이다. 인간의 자연스러움은 스스로의 무규정 상태에서 찾을 수가 있다. 우리가 부르는 국장이니 과장이니 하는 사회적 지위, 박사니 석사니 하는 학력은 모두 가면이다. 국장이고 박사이기 이전에 특정인은 당사자의 주체 그 자신인 것이다. 우주대자연의 변화의 섭리에서 우리는 그것을 배운다.

여기에 덧붙여 수의 현대적 의미를 다시 생각해 본다. 수가 곧 명이라는 말과도 상통함을 알게 될 때 운명적으로 정해진 길을 묵묵히 고수하라는 뜻도 되고, 반면에 정해진 길흉을 잘 판단하여 요령껏 처신함으로써 행복을 도모하라는 말도 될 수 있다. 실로 전통사회에서 운수를 논할 때 통속적으로는 후자의 쪽에 비중을 두고 그 때문에 각종 점복이나 술사들의 활약이 대단하였다. 그러나 운이 곧 자연에 순응하는 결론을 이끌어냈다면 그것은 피동적으로 이루어질 수만은 없는 것이다. 주체가 능동적으로 스스로를 어떻게 자연화시켜야 하는가를 모색하여야 한다. 여기에서 수가 지닌 의미를 찾게 된다.

그것은 물론 우주대자연의 변화를 매개하는 기를 터득하여야 할 것이다. 그렇다고 하여 요즈음 유행하는 것과 같은 공중에 붕 뜨게 한다는 둥, 아니면 단학파(丹學派)와 같은 양생술은 다소 통속적이고 상업적인 취향을 지닌다. 요컨대 우주대자연에 충만한 기를 이끌어들인다는 것은 그만큼 주체적인 노력의 성과에 기대할 수밖에 없으며, 바로 수로서 수를 잘 선택할 때에만 자연과의 접목이 이루어질 것이다. 우리가 흔히 ‘수 쓴다’고 할 때의 수는 역시 통속적인 요령의 구사를 뜻한다. 그보다도 인간 주체의 자연화에 기여하는 ‘수를 쓰는 것’이 바람직하다. 결국 운수의 현대적 의미는 합리화와 관리화의 경향이 강해져 가는 사회과정 속에서 인간의 자연화에 얼마나 기여하며, 그것이 우리네 전통사상이 지닌 포괄적인 우주관을 어떻게 체험하는가에 달려 있다.