고종 ()

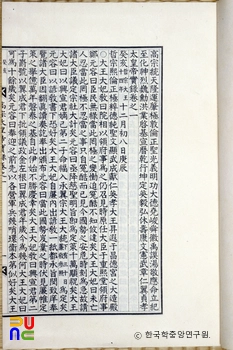

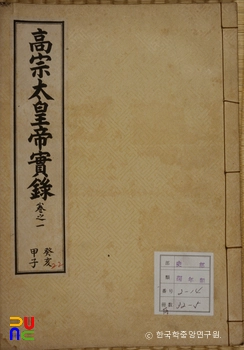

고종은 조선후기 제26대 왕이자 대한제국 제1대 황제이다. 재위 기간은 1863년~1907년이며 영조의 현손 흥선군 이하응의 둘째 아들이다. 흥선군과 익종비 조대비의 묵계 아래 후사가 없던 철종의 뒤를 이어 즉위했다. 제국주의 열강의 침탈 야욕이 가속화하는 가운데 대내적으로는 흥선대원군과 명성황후·외척연합의 대립, 개화파와 수구파의 대립이 격화하는 어려운 시기를 헤쳐 나가야 했다. 열강들 사이의 외교적 노력과 대한제국 수립 선포 등으로 자주권을 지키려 했으나 1905년 을사늑약 체결에 이어 일본의 강요로 퇴위했고 1919년 승하했다.

재위 1863∼1907. 아명은 이명복(李命福), 초명은 이재황(李載晃), 후에 이희(李㷩)로 개명, 자는 성림(聖臨), 후에 명부(明夫)로 고침, 호는 성헌(誠軒). 영조의 현손(玄孫) 흥선군(興宣君) 이하응(李昰應)의 둘째 아들이며, 어머니는 여흥부대부인 민씨(驪興府大夫人閔氏)이다.

즉위과정

1852년 7월 25일 정선방(貞善坊)에서 출생하였다. 고종이 익종의 대통을 계승하고 철종의 뒤를 이어 1863년 즉위하게 된 것은 아버지 흥선군과 익종비(翼宗妃) 조대비(趙大妃)와의 묵계에 의해서였다. 순조 · 헌종 · 철종 3대에 걸쳐 세도 정치를 한 안동김씨(安東金氏)는 철종의 후사가 없자 뒤를 이을 국왕 후보를 두고 왕손들을 지극히 경계하였다.

이때 안동김씨 세도의 화(禍)를 피해 시정(市井) 무뢰한과 어울리고 방탕한 생활을 자행하며 위험을 피했던 이하응은 조성하(趙成夏)를 통해 궁중 최고의 어른인 조대비와 긴밀한 연락을 취하고 있었다. 철종이 죽자 조대비는 재빨리 흥선군의 둘째 아들 이명복으로 하여금 익종의 대통을 계승하도록 지명하여 그를 익성군(翼成君)에 봉하고, 관례를 거행하여 국왕에 즉위하게 하였다. 즉위 후인 1866년 9월 여성부원군(驪城府院君) 민치록(閔致祿)의 딸을 왕비로 맞이하니 이가 명성황후(明成皇后)이다.

흥선대원군과의 갈등

즉위 당시 고종은 12세의 어린 나이였으므로 조대비가 수렴청정을 하였다. 이때 고종의 아버지인 흥선대원군이 조정에서 영향력을 행사하고 조대비의 수렴청정을 도왔다. 1866년(고종 3) 2월 조대비가 철렴(撤簾: 수렴청정을 거둠)을 선언하자 고종이 친정을 수행하게 되었다. 그 뒤 고종은 장성하게 되면서 직접 통치를 하려는 강한 의욕을 가지게 되면서 흥선대원군과 대립하게 되었다.

이런 상황을 지켜보던 왕후 민씨와 노대신들은 유림을 앞세워 흥선대원군의 국정 간섭 배제를 주장하였다. 1873년 11월, 국정은 대신에서 도신(道臣)에 이르기까지 각자의 직분에 맞게 맡기고 종친의 정치 간여는 배제하라는 최익현의 상소를 계기로 흥선대원군은 정치적 영향력을 상실하게 되었고, 마침내 고종이 독자적으로 국정을 운영하게 되었다. 그러나 그 이후로 권력을 잡은 왕후 민씨의 척족들은 흥선대원군보다 더 심한 정치적 영향력을 행사하였다.

민씨척족정권은 흥선대원군이 취하였던 강력한 척사양이정책(斥邪攘夷政策)과는 달리, 대외 개방 정책을 받아들여 1876년 일본과 수호조약을 체결하여 새로운 국교 관계를 맺게 되었다. 그 후 계속해서 구미 열강과도 조약을 맺는 등 적극적으로 개항 정책을 추진해 나갔다. 고종과 민씨정권은 개항 후 일련의 개화 시책을 추진하여 관제와 군제를 개혁하는 한편, 일본에 주2과 수신사(修信使)를 파견하였다. 또한, 부산 · 원산 · 인천 등의 항구를 개항하여 개화 문명을 수용하였다.

개화파와 수구파의 대립

그런데 이러한 개화 시책을 틈타 일본이 정치적 · 경제적으로 침투해오자, 국내에서는 개화파와 수구파 간의 대립이 점차 첨예화되어 갔다. 그러던 중 1881년 황쭌셴[黃遵憲]의 『조선책략(朝鮮策略)』의 유입 · 반포를 계기로 위정척사파는 마침내 신사척사상소운동(辛巳斥邪上訴運動)을 일으키는 등 민씨정부를 규탄하게 되었다.

이때 안기영(安驥泳) 등은 국왕의 이복형인 흥선대원군의 서장자(庶長子) 이재선(李載先)을 국왕으로 옹립하려고 하는 국왕폐립음모(國王廢立陰謀)가 일어났다. 그러나 고변(告變)에 의해 사전에 적발되면서 고종은 안전할 수 있었다. 민씨정권은 이 사건을 이용하여 척사상소운동을 강력히 탄압하여 정국을 수습하였다.

그러나 주3에 의한 근대 국가 건설을 추진하려는 개화당과 기존 구체제의 유지를 고집하는 수구세력간의 계속된 알력은 결국, 1882년 임오군란, 1884년 갑신정변을 발생시켰다. 그런데 청국군과 일본군이 조선에 진주하게 되는 빌미를 제공하게 되어 자주권에 큰 손상을 입게 되었다. 임오군란을 이용하여 흥선대원군이 구식 군대의 세력을 업고 정권을 장악하였고, 1884년 갑신정변으로 개화 세력이 정권을 장악하는 등 왕권은 큰 도전을 받았다.

또한 임오군란 이후 친청화(親淸化)한 민씨정권은 계속 국정을 농단하면서도 급격한 동북아시아 정세에 효과적으로 대응하지 못하였고 안으로는 동학 농민운동이 발생하였다. 한편으로는 청나라와 일본이 조선 문제를 둘러싸고 교전하게 되었다. 이러한 와중에서 흥선대원군의 손자 이준용(李埈鎔) 등이 동학도와 내통하면서 고종을 시해할 음모를 꾸몄으나 고변하는 자가 있어 무위로 끝나는 사건이 발생하였다.

갑오개혁 초기 은퇴하였던 흥선대원군은 일부 개혁 세력의 추대를 받아들여 궁중에 들어가서 고종으로부터 정치적 실권을 위임받았다. 개혁 주도 세력과 일본 공사 등은 흥선대원군의 직접 간여를 꺼려 그의 실권은 거세한 채 군국기무처(軍國機務處)를 중심으로 갑오개혁을 적극 추진하였다. 그리고 홍범14조(洪範十四條)를 제정하여 자주 독립을 종묘에 서고(誓告)하였다.

대한제국의 수립

일본은 청일전쟁 중에 노골적인 침략적 간섭과 이권 탈취에 혈안이 되었다. 그 결과 고종은 점차 일본을 혐오하게 되었고, 청일전쟁 후 주4으로 일본의 기세가 꺾이자 일본의 압력을 배제하고자 친로정책(親露政策)을 펴게 되었다. 이에 일본 공사(公使) 미우라고로[三浦梧樓]는 친일 정객과 모의하고 을미사변을 일으켜 왕궁을 습격, 왕후 민씨를 살해하는 천인공노할 폭거를 자행하였다.

을미사변으로 고종은 왕비를 잃었으며, 일본의 압력으로 폐서인(廢庶人) 조처까지 취하지 않을 수 없었다. 그러나 얼마 뒤 왕후 민씨를 복위토록 하는 조서(詔書)를 내려 빈전을 태원전(泰元殿)에 설치한 뒤, 1897년 명성황후(明成皇后)로 추존하고, 비로소 홍릉(洪陵)에 국장되었다(1919년 金谷陵으로 옮김).

이보다 앞서 1884년 러시아와 조러통상조약을 체결한 뒤 러시아가 적극적인 접촉을 벌여오자, 고종은 당시 갑신정변 직후에 벌어지고 있던 청 · 일 양국군의 서울 진주와 충돌 등에 자극받아 난국을 타개하고자 러시아와 비밀리에 밀약을 추구하였다. 이에 러시아는 조선에 밀사를 거듭 파견하는 등 적극적인 침투공작을 펴기도 하였다. 이러한 밀약공작은 안으로는 민씨정권과 밖으로는 청 · 일의 간섭으로 실패로 돌아갔다.

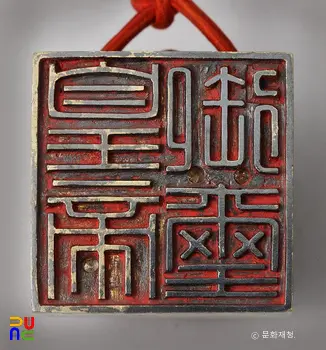

청일전쟁에서 승리한 일본이 조선에 대하여 군사적 압력과 정치적 간섭을 강화하자, 고종은 친일 세력을 물리치고자 친러 정객과 내통하고 1896년 2월 돌연 러시아 공사관으로 이어(移御)하는 아관파천(俄館播遷)을 단행하였다. 그러나 친러 정부가 집정하면서 열강에게 많은 이권이 넘어가는 등 국가의 권익과 위신이 추락하고 국권의 침해가 심하여 독립협회를 비롯한 국민들은 국왕의 환궁과 자주 선양을 요구하였다. 이에 고종은 1897년 2월 환궁하였으며, 10월 대한제국(大韓帝國)의 수립을 선포하고 황제위에 올라 연호를 광무(光武)라 하였다.

일본의 침탈 야욕과 고종의 퇴위

1898년 7월 안경수(安駉壽)는 현역과 퇴역 군인들을 동원한 황제 양위를 음모하였다. 또, 9월에는 정계를 농락하다 유배된 김홍륙(金鴻陸)이 독차사건(毒茶事件)을 일으키는 등 고종 신상에 거듭 위험이 닥쳤으나 무사하였다. 그 무렵 독립협회 회원을 중심으로 만민공동회(萬民共同會)가 맹렬하게 개최되고 자유민권운동이 확산되어가자, 보부상과 군대의 힘을 빌려 이를 진압하였다.

고종은 1900년 둘째 아들을 의친왕(義親王), 셋째 아들을 영친왕(英親王)에 봉하고, 1901년 순빈 엄씨(淳嬪嚴氏)를 계비로 맞아들였다. 1904년 러일전쟁이 벌어져 일본군의 군사적 압력이 격렬해지는 가운데 장호익(張浩翼) 등이 황제 폐립을 음모하였으나 무사하였다. 그러나 일본의 군사적 압력 하에 한일의정서(韓日議定書), 제1차 한일협약을 맺지 않을 수 없었고, 러일전쟁에 승리한 일본은 마침내 을사조약의 체결을 강요하였다.

고종은 이에 반대하였으나 을사오적의 친일 대신들에 의해 조약이 체결되었다. 이에 고종은 미국에 조약의 무효를 호소하려고 하였다. 그래서 1905년 11월 26일자로 일제의 감시를 피하여 청국 즈푸[芝罘]를 경유하여 전 미국 공사이며 한국 정부의 고문으로 있었던 헐버트(Hulbert)에게 밀서를 보내어 미국 정부에 전하도록 하였다. 그러나 이미 필리핀에서 미국의 우월권을 인정받는 대신 한반도에 대한 일본의 지배를 용인하는 가쓰라 · 태프트협정(桂 · Taft協定)을 체결한 뒤였기 때문에 미국의 도움을 받을 수 없었다.

일제가 통감부를 설치하고 조선 국정에 전반적으로 간여하여 외교권을 박탈하자, 고종은 마침내 한국 문제를 국제 정치의 마당에 호소하고자 하였다. 1907년 6월 네덜란드 헤이그에서 개최되는 제2차 만국평화회의에 특사 이상설(李相卨: 전 의정부참찬) · 이준(李儁: 전 평리원검사) · 이위종(李瑋鐘: 주러조선공사관서기관)을 파견하였다. 한편, 러시아황제 니콜라스 2세에게 친서를 보내어 이들 특사 활동에 원조해 주기를 청하였다.

그러나 일본과 영국의 방해로 고종의 계획은 수포로 돌아가고 이완용(李完用) · 송병준(宋秉畯) 등 일제에 아부하는 친일 매국 대신들과 군사력을 동반한 일제의 강요로 한일협약 위배라는 책임을 지고 7월 20일 퇴위하지 않을 수 없었다. 고종의 뒤를 이어 순종이 즉위하였으며, 고종은 태황제(太皇帝)가 되었으나 실권이 없는 허위(虛位)였다. 1910년 일제가 대한제국을 무력으로 합방하자 이태왕(李太王)으로 불리다가 1919년 정월에 승하하였다. 이때 고종이 일본인에게 독살당하였다는 풍문이 유포되어 민족의 의분을 자아냈으며, 인산례(因山禮)로 국장이 거행될 때 전국 각지에서 기미독립운동이 일어났다.

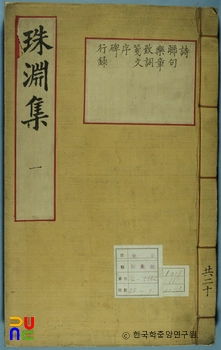

저서로는 『주연집(珠淵集)』이 있다.

능은 홍릉(洪陵: 경기도 남양주시 금곡동)이다.