귀암집 ()

『귀암집』은 이원정의 시문집이다. 필사본·목판본·활자본이 전한다. 현재 국립중앙도서관, 성균관대학교 존경각, 장서각, 연세대학교 학술문화처 도서관 등에 소장되어 있다. 서문과 발문이 없다. 숙종 시기 당쟁 및 문학연구에 있어 소중한 자료이다.

이원정(李元禎,1622~1680)의 자(字)는 사징(士徵)‚ 호(號)는 귀암(歸巖)‚ 본관(本貫)은 광주(廣州)이다. 저자는 주1 때 옥중에서 죽었다. 사후에 주2과 주3을 반복하다가 1712년에 완전히 복관되었다.

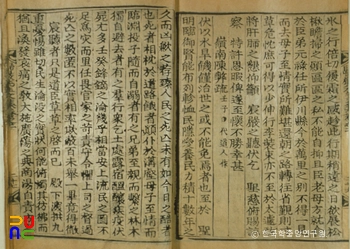

문집은 1871년 이후에 만들어진 것으로 추정된다. 그러나 간행 경위를 알 수 있는 기록이 없어서 간행 시기와 주체가 자세하지 않다. 먼저 집안에 소장된 초고를 10권 5책으로 순서에 따라 편집하고 활자로 인쇄하여 발행하였다. 활자본은 현재 서울대학교 규장각한국학연구원, 국립중앙도서관, 성균관대학교 존경각 등에 소장되어 있다. 권10에는 1712년 그의 손자인 세원(世瑗)이 쓴 주4이 있고 권미(卷尾)에는 1718년 외손(外孫)인 최수온(崔守溫)이 쓴 가장(家狀)과 주5이 있을 뿐 본집(本集)에 대한 서문과 발문은 없다.

이후 11대손 이강진(李綱鎭)이 저자의 시문을 주6 12권 6책으로 다시 편집하여 1937년에 경암재에서 목판으로 간행하였다. 『한국도서해제(韓國圖書解題)』에 “『귀암집(歸巖集)』은 귀암 이원정의 시문집으로 12권 6책으로 되어 있으며 책 끝에는 1777년에 이기경(李基敬)의 발문과 1810년에 홍석주(洪奭周)가 쓴 발문(跋文)이 실려 있다”라고 되어 있는데, 바로 이 판본을 말하는 것으로 보인다. 이 본은 현재 국립중앙도서관, 성균관대학교 존경각, 장서각, 연세대학교 학술문화처 도서관 등에 소장되어 있다.

이원정은 1660년(현종 1) 사은사(謝恩使)의 서장관으로, 1670년(현종 11)에는 사은사의 부사로 주7을 다녀왔다. 그리고 두 차례의 연행 경험을 각각 『연행록(燕行錄)』과 『연행후록(燕行後錄)』으로 남겼다. 이는 현재 계명대학교 동산도서관에 소장된 필사본 『귀암선생문집(歸巖先生文集)』에 유일하게 수록되어 있다. 이 밖에 서울역사박물관에 이원정이 남긴 126장의 고신(告身)과 『외임록(畏壬錄)』 · 『경신일기(庚申日錄)』 · 『천감록(天鑑錄)』 등이 있는데, 이는 이원정 종가에 소장되어 있던 자료이다.

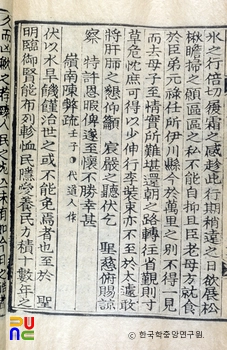

목활자본은 권1에 시 60수, 권2 · 3에 소 28편, 차(箚) 1편, 계사(啓辭) 6편, 함사(緘辭) 2편, 헌의(獻議) 2편, 유서(諭書) 2편, 전(箋) 1편, 정문(呈文) 4편, 서(書) 11편, 권4에 잡저, 서(序) 11편, 기 8편, 발 2편, 권5에 축문 6편, 제문 33편, 권6에 비명 1편, 묘지명 2편, 묘갈명 11편, 비음기(碑陰記) 1편, 권8에 행장 3편을 싣고 있다. 권9 · 10은 부록으로 만사 50편, 사제문 2편, 제문 4편, 신도비명, 시장(諡狀), 연시고유문(延諡告由文), 가장발(家狀跋) 등으로 구성되어 있다.

소 가운데 「영남진폐소(嶺南陳弊疏)」는 당시 흉년이 거듭되는 영남 지방 백성들의 어려운 생활을 자세히 설명하고, 가중되는 조세의 감면을 요청한 상소이다. 잡저 가운데 「귀신자이기지양능설(鬼神者二氣之良能說)」은 『중용』의 귀신장(鬼神章)과 주8의 설을 인용해 “귀신은 음양 두 기(氣)의 본래 가지고 있는 능력〔良能〕일 뿐이다.”라고 주장한 논설이다.

함사 가운데 「국청공사(鞫廳供辭)」는 경신옥사에 연루되어 신문에 답변한 내용이다. 당시에 소용돌이치던 당쟁 관계의 복잡 미묘한 사정을 알 수 있어, 당쟁사 연구에 참고자료가 된다. 이밖에도 주9를 구하려고 올린 「호조진폐소(戶曹陳弊疏)」 등의 상소문은 당시의 행정 · 경제 등의 실상을 아는 데 도움이 되는 자료이다.