봉암집 ()

저자인 한몽린은 1684년(숙종 10)∼1762년(영조 38)에 생몰하였다. 본관은 청주(淸州). 자는 태서(泰瑞), 호는 봉암(鳳巖)이다. 한몽린의 시가와 산문을 모아 1807년 남룡(南龍)이 편집 · 간행하였다. 권두에 남공철(南公轍)의 서문이 있다.

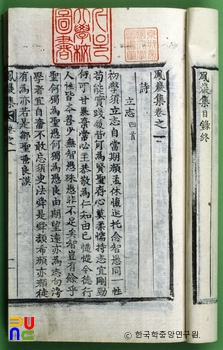

5권 2책의 목활자본으로 서울대학교 규장각한국학연구원에 있다.

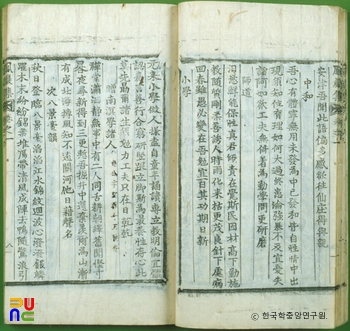

권두에 남공철(南公轍)이 1807년에 지은 서(序)와 목록이 있다. 권1에 시 38수, 명(銘) 2편, 축(祝) 2편, 권2에 소(疏) 2편, 서(書) 19편, 서(序) 7편, 권3에 학칙병서(學則迸序) 14편, 설(說) 4편, 잡저(雜著) 4편, 권4에 묘표 2편, 가장 4편, 권5에 부록으로 학칙발(學則跋) · 가장 · 묘갈명 · 연주사실(筵奏事實) · 청배원사정문(請配院事呈文) 등이 수록되어 있다.

시와 명은 대부분 학문 수양과 성리학적 이치를 담았다. 축은 부계서원(涪溪書院)의 최신(崔愼)을 주1 글이다.

소장(疏狀) 중에 「진육진물정소(陳六鎭物情疏)」는 함경도 육진 지역의 실정을 아뢰는 글이다. 태조(太祖)의 사조(四祖)와 관계된 유적에 비석을 세워 후대에 전할 것, 학행이 뛰어난 이를 선발하여 육진 및 각 읍의 훈장으로 삼아 선비들을 가르치고 시험할 것, 매년 봄가을로 어사를 파견하거나 평사(評事)가 임기를 채우도록 하여 지방관들을 감독할 것, 경원개시(慶源開市)의 폐단을 바로잡을 것, 육진 수령에 문반(文班)과 무반(武班)을 교대로 차임하고 수령을 함부로 체직하지 말 것, 육진 유생에게 별강(別講)을 실시하고 군역(軍役)을 면제해 줄 것 등을 청하는 내용이다. 이 밖에 한세양(韓世襄)의 학행을 칭송하며 국왕에게 아뢰어 그가 시호와 증직을 받도록 해 달라고 어사에게 청하는 글이 실려 있다. 이는 당시 함경도의 사정을 잘 보여 주고 있다.

서(書)는 김창흡(金昌翕), 김진상(金鎭商), 윤심형(尹心衡), 이재형(李載亨), 이기진(李箕鎭), 이정보(李鼎輔), 권혁(權爀), 이병상(李秉常), 서정신(徐命臣) 등에게 보낸 글이다. 대부분 지방관으로 함경도에 부임한 인물들에게 인사를 올리는 내용이다. 이재형에게 보낸 편지는 「의례문해(疑禮問解)」와 「주자가례(朱子家禮)」를 중심으로 예설에 관해 심도 있게 논변하고 있다. 서(序)는 대부분 송서(送序)이다. 「신설양사청절목서(新設養士廳節目序)」는 종성(鍾城)에 양사청을 설치하여 선비들이 강학하는 장소를 마련한 경위를 서술한 글이다.

권3은 학칙(學則) 14편, 설(說) 4편, 잡저(雜著) 4편이 있다. 학칙(學則)은 어린 아이들을 가르치기 위해 지은 글로 학문 순서에 맞춰 4언체 운문으로 지었다. 설(說)은 모두 문답체로 구성되어 있다. 「성명리기설(性命理氣說)」은 성리설의 기본 개념을 혹자와 문답하는 형식으로 쉽게 풀이한 글이며, 「천군설유치심공부(天君說諭治心工夫)」와 「천군거안택설(天君居安宅說)」은 마음을 의인화한 주2이다. 「잡설(雜說)」은 학문과 수양을 권유하는 내용으로, 「경의문답(經義問答)」은 『대학』의 해석에 관한 38종의 질문과 답변으로 구성되었다.

묘표(墓表)와 가장(家狀)에서 묘표는 할아버지 조덕유(韓德裕)와 아버지 한세혁(韓世赫)에 대한 것이며, 가장은 당숙이자 스승인 한세양(韓世襄), 임란 의병장 오경헌(吳慶獻)에 대한 것이다. 이 밖에 「사렬부실적(四烈婦實蹟)」은 청주한씨(淸州韓氏) 가문의 열녀 네 사람의 주3을 서술한 글이다.

본 문집은 18세기 함경도 지방의 학맥과 사상적 추이를 알 수 있는 중요한 자료로 평가할 수 있다.