금강산집 ()

『금강산집(金剛山集)』 1923년에 조선총독부(朝鮮總督府) 참사관실(參事官室)에서 펴낸 강원도 금강산에 관한 자료집이다. 조선총독부에 소장하고 있던 조선시대의 고도서에서 금강산 및 부근 일대의 명승지에 대한 지리(地理)·고사(故事)·기행(紀行)·시문(詩文) 등의 자료를 뽑아 사실(史實)·지지(地誌)·기행문(紀行文)·기행시(紀行詩)·시집(詩集)·별집(別集)의 6편으로 나누어 편집하고 부도(附圖)를 덧붙였다.

『금강산집(金剛山集)』은 6편 23책의 필사본 책장이다. 조선총독부 참사관실에서 작성하였다. 현재 서울대학교 규장각한국학연구원에 소장되어 있다.

『금강산집』은 1923년에 조선총독부(朝鮮總督府) 참사관실(參事官室)에서 펴낸 강원도 금강산에 관한 자료집이다. 조선총독부에 소장하고 있던 조선시대의 고도서에서 금강산 및 부근 일대의 명승지에 대한 지리(地理) · 고사(故事) · 기행(紀行) · 시문(詩文) 등의 자료를 뽑아 사실(史實) · 지지(地誌) · 기행문(紀行文) · 기행시(紀行詩) · 시집(詩集) · 별집(別集)의 6편으로 나누어 편집하고 주1를 덧붙였다.

편자가 명시되어 있지 않지만 본서의 편찬 관련 서류를 모아 놓은 『금강산ニ관スル서류철(金剛山ニ關スル書類綴)』과 조선총독부 참사관실의 작업 일지인 『경사직작업부(經師職作業簿)』에 따르면 조선총독부 참사관실 주관하에 1921년 9월부터 자료를 수집하여 편집이 완료된 것부터 등사하기 시작하여 1923년 1월에 완료되었다고 한다.

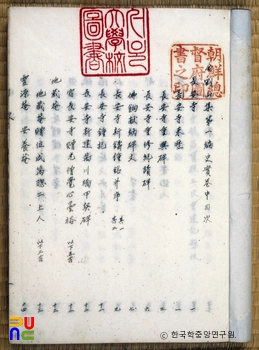

전체 구성은 제1책은 『총목록(總目錄)』, 제24책은 제1편인 『사실(史實)』, 제57책은 제2편인 『지지(地誌)』, 제 8책10책은 제3편인 『기행문(紀行文)』, 제1113책은 제4편인 『기행시(紀行詩)』, 제1419책은 제5편 『시집(詩集)』, 제20책은 『시집부록(詩集附錄)』, 제2122책은 『별집(別集)』, 제23책은 『부도(附圖)』이다.

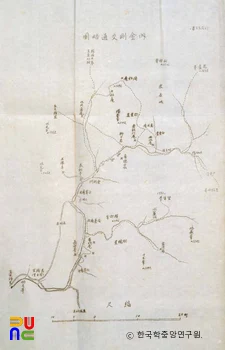

제1책에는 화전일랑(和田一郞)의 「금강산집서(金剛山集序)」와 「범례십오측(凡例十五則)」 · 「금강산집채집도서목(金剛山集採輯圖書目)」 · 「부도(附圖)」 및 각권의 목차가 실려 있다. 주2에는 금강산 관련 기록 및 참고도서를 모두 망라하여 사실 · 지지 · 기행문 · 기행시 · 시집 · 별집 등으로 분류하여 본서를 편집하였으며, 각 편의 글은 연대순으로 수록하되 신빙하기 어려운 글도 아울러 실어 후일의 질정을 바란다는 편찬 원칙을 제시하였다. 「금강산채집도서목」에는 본서 편찬에 이용된 639종의 도서 목록이 수록되어 있고, 「부도」에는 「금강산교통략도(金剛山交通略圖)」 · 「외금강교통략도(外金剛交通略圖)」 · 「신금강교통략도(新金剛交通略圖)」 · 「고성부근략도(高城附近略圖)」 등 4장이 실려 있다.

제2~4책까지는 제1편 「사실(史實)」이다. 제2책 권수에는 화정일랑(和田一郞)의 서(序), 범례(凡例), 채집도서목(採輯圖書目), 목차(目次)가 실려 있다. 주3 도서목은 각 편의 권상(卷上)인 5책, 8책, 11책, 14책, 21책 등에도 실려 있다. 본문은 「금강연기(金剛緣起)」와 「금강사실(金剛史實)」 · 「부승정우(附僧正祐)」로 이루어져 있다. 「금강연기」는 『태종실록초(太宗實錄抄)』 · 『금강관(金剛觀)』 · 『삼신산(三神山)』 등 9책에서 금강산의 명칭 유래에 관한 기록을 선발하였고, 「금강사실」에는 「신라태자유적(新羅太子遺蹟)」 · 「태조왕관통천총석정(太祖往觀通川叢石亭)」 · 「금은불상치우사자암(金銀佛像置于獅子庵)」 등 금강산의 역사적 사실과 유적 관련 기록 9항목이 수록되어 있다. 「부승정우(附僧正祐)」에는 「승정우(僧正祐)」와 「흥천사(興天寺)」가 실려 있다. 「승정우」는 조선 초기에 사신으로 왔다가 일본으로 돌아가지 않고 조선에 머물면서 불도를 닦은 일본인 승려 정우(正祐)의 사적을 기록한 것이다. 「흥천사」는 서울에 있던 왕실의 원당(願堂) 사찰인 흥천사(興天寺)에 대하여 기록한 것이다. 「승정우」에는 15편, 「흥천사」에는 12편의 글이 수록되어 있는데, 이는 일본인의 행적을 부각시키려는 조선총독부의 정책이 개입된 것으로 볼 수 있다.

제3책에는 장안사(長安寺) · 지장암(地藏菴) · 영원암(靈源菴) · 백화암(白華菴) · 표훈사(表訓寺) · 정양사(正陽寺) · 신계사(神溪寺) · 발연사(鉢淵寺) · 유점사(楡岾寺) · 건봉사(乾鳳寺) 등 금강산 주요 사찰과 암자의 연혁 · 유적 · 일화 · 명승과 관련된 중수기(重修記) · 주4 · 주5 · 주6 · 행장(行狀) 등이 실려 있다. 제4책은 금강산 주변의 명승지에 대한 기록이 실려 있다. 안변의 석왕사(釋王寺), 고성의 몽천사(夢泉寺), 양양의 낙산사(洛山寺) 등의 사찰 및 고성의 「사선정중수기(四仙亭重修記)」, 강릉의 「송담서원비(松潭書院碑)」, 삼척의 「삼척대성전중수상량문(三陟大成殿重修上樑文)」 · 「삼척동해비(陟州東海碑)」 등 주요 사적 기록도 수록되어 있다.

제5책~제7책까지는 제2편 「지지(地誌)」로 금강산과 주7 지역 각 군현의 연혁 · 산천 · 고적 · 제영 등의 제반 사항을 수록하였다. 제5책에는 권수의 「총론(總論)」과 「부도(附圖)」가 있다. 「총론(總論)」에는 「영동산수(嶺東山水)」 · 「금강기술(金剛記述)」 · 「금강제영(金剛題詠)」 등 3편의 글이 실려 있고, 「부도(附圖)」에는 「금강산교통략도(金剛山交通略圖)」 등 지도 5장이 실려 있다.

제6책은 흡곡(歙谷) · 통천(通川) · 고성(高城) 관련 기록인데 고성 지역의 기사가 대부분이다. 해당 지역의 앞부분에 1745년 강원도 관찰사로 부임하였던 김상성(金尙星)이 제작한 『관동십경첩(關東十景帖)』 중의 흡곡 주8, 통천 총석정(叢石亭), 고성 해산정(海山亭) · 삼일포(三日浦)의 그림과 제영시가 수록되어 있다.

제7책은 간성(杆城) · 양양(襄陽) · 강릉(江陵) · 삼척(三陟) · 울진(蔚珍) · 평해(平海) 지역의 지지(地誌)이다. 제6책과 마찬가지로 『관동십경첩(關東十景帖)』 중의 간성 청간정(淸澗亭), 양양 낙산사(洛山寺), 강릉 경포대(鏡浦臺), 삼척 죽서루(竹西樓), 울진 망양정(望洋亭), 평해 월송정(月松亭)의 그림과 제영시가 실려 있다. 특히 「월송정도(月松亭圖)」는 『관동십경첩』에 도삭(刀削)되어 있어 위의 책의 복원에 중요한 자료가 된다.

제8~10책까지는 제3편 「기행문(紀行文)」으로 총 62편이 실려 있다. 제8책에는 이곡(李穀)의 「동유기(東遊記)」, 임춘(林椿)의 「동행기(東行記)」, 홍인우(洪仁祐)의 「관동일록(關東日錄)」, 신익성(申翊聖)의 「유금강소기(遊金剛小記)」 등 25편)이 실려 있다. 제9책에는 이명한(李明漢)의 「유풍악기(游楓嶽記)」, 이경석(李景奭)의 「풍악록(楓嶽錄)」, 홍여하(洪汝河)의 「유풍악기(遊楓嶽記)」 등 17편, 제10책에는 김창협(金昌協)의 「동유기(東遊記)」, 이상수(李象秀)의 「동행산수기(東行山水記)」, 조성하(趙成夏)의 「금강산기(金剛山記)」 등 20편이 수록되어 있다.

제11~13책까지는 제4편 「기행시(紀行詩)」로, 조욱(趙昱) · 노수신(盧守愼) · 정사룡(鄭士龍) · 이이(李珥) · 유몽인(柳夢寅) · 허균(許筠) · 이민구(李敏求) 등 58명의 문집에서 금강산 관련 한시를 선발하였다. 여정에 따라 선발한 제5편 「시집(詩集)」과는 달리 작자별로 한시를 수록하였다.

제14책~제20책까지는 제5편 「시집(詩集)」이다. 이색(李穡)의 『목은시고(牧隱詩藁)』 · 『동문선(東文選)』 · 『대동시선(大東詩選)』 등 총 322종의 개인 문집과 시선집에서 금강산 관련 한시를 선발하여 여정에 따라 수록하였다. 제14책에는 서울 · 철원 · 금성 · 단발령까지, 제15책에는 금강동구(金剛洞口) · 장안사 · 표훈사 · 정양사 · 만폭동 · 안문점 등지, 제16책에는 고산 · 안변 · 흡곡 · 통천 · 총석정 등지, 제17책에는 고성의 삼일포 · 신계사 · 구룡연 · 유점사 · 해금강 등지, 제18책에는 간성과 양양 등지, 제 19책에는 강릉 · 삼척 · 울진 · 평해 등지의 기행시가 실려 있다. 제20책 「시집부록(詩集附錄)」에는 개인 문집에서 선발한 한시가 수록되어 있다.

제21~22책까지는 제6편 「별집(別集)」으로 제21책에는 서(序) · 기(記), 제22책에는 주9 · 부(賦) · 가(歌) · 사(詞) · 곡(曲) 등이 실려 있다. 제21책에는 이규보(李奎報)의 「송전우군봉사관동서(送全右軍奉使關東序)」, 안축(安軸)의 「국도시병서(國島詩幷序)」, 이정귀(李廷龜)의 「증금강산인쌍익서(贈金剛山人雙翼序)」, 허목(許穆)의 「유삼부락서(遊三釜落序)」, 김매순(金邁淳)의 「해악록서(海嶽錄序)」 등 26편, 기(記)에는 안축의 「경포신정기(鏡浦新亭記)」, 김시습(金時習)의 「탕유관동록후지(宕遊關東錄後志)」, 이산해(李山海)의 「월송정기(越松亭記)」, 황경원(黃景源)의 「구룡연기(九龍淵記)」 등 26편이 실려 있다.

제22책에 실린 작품으로 제발(題跋)은 이우(李堣의 「관동록발(關東錄跋)」, 김창흡(金昌翕)의 「제유명악이몽상금강록후(題兪命岳李夢相金剛錄後)」, 홍중성(洪重聖)의 「제이일원해악전신첩(題李一源海嶽傳神帖)」 등 12편, 부(賦)에는 성현(成俔)의 「유삼일포부(遊三日浦賦)」, 이이(李珥)의 「경포부(鏡浦賦)」, 이유원(李裕元)의 「만이천봉부(萬二千峰賦)」 등 10편, 가(歌)에는 이색(李穡)의 「금강산가(金剛山歌)」, 이민구(李敏求)의 「금란굴행(金幱窟行)」, 최창대(崔昌大)의 「학포가(鶴浦歌)」, 홍석주(洪奭周)의 「금강가(金剛歌)」 등 22편, 사(詞)에는 정두경(鄭斗卿)의 「유선사(遊仙詞)」 11수, 곡(曲)에는 안축의 경기체가(景幾體歌) 「관동별곡(關東別曲)」, 이달(李達)의 「양양곡(襄陽曲)」 등 2편이 수록되어 있다.

제23책에 실린 「부도(附圖)」는 1899년(광무 3)에 승려 수산(秀山)이 목판(木版)으로 간행한 「금강산사대찰전도(金剛山四大刹全圖)」를 첨부한 것이다.

1910년대말까지의 금강산과 관동지역의 역사 · 지지 · 시문 등 제반 사항에 대하여 적은 기록을 총망라하여 펴낸 책으로 금강산 및 부근 지역의 연구에 중요한 자료이다. 금강산에 대한 역대 명유들의 기행문과 제영(題詠) 사실, 문헌 등을 망라했기 때문에 보는 시각과 감각적인 특성이 엿보이며, 문헌상으로 충분하게 감미하려는 의도에서 편찬된 것으로서, 그 내용이 비교적 충실한 형태를 갖추고 있다.