문천집 ()

1874년(고종 11) 주1 김우수(金禹銖)에 의해 편집, 간행되었다.

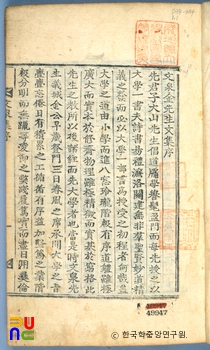

권두에 이돈우(李敦禹)의 서문이 있고, 권말에 권연하(權璉夏)의 발문과 김우수의 지문이 있다.

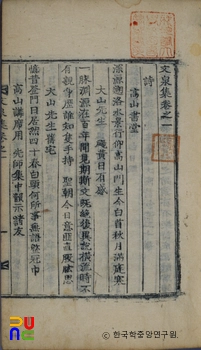

권1·2에 시 228수, 사(詞) 3편, 서(書) 58편, 권3·4에 잡저(雜著) 5편, 잠(箴) 3편, 명(銘) 4편, 상량문(上樑文) 4편, 기(記) 2편, 서(序) 1편, 제문(祭文) 24편, 행록(行錄) 2편, 부록으로 묘갈명 1편, 만사(輓詞) 16수, 제문 12편, 가장(家狀) 1편 등이 수록되어 있다.

시는 경전이나 『퇴계집』 등을 읽고 느낌을 표현한 것이 많으며, 학문에 관한 소감을 적은 것도 있다. 또한 대산(大山) 이상정(李象靖)의 제자로서 스승에 대한 존경심을 표한 작품들도 실려 있다. 서(書)는 별지에 학문에 대해 의견을 교환한 것과 상례에 대한 것이 있다.

「배의사쌍절청포상언초(裵義士雙節請褒上言草)」는 임진왜란 때 배인길(裵寅吉) 부부가 적과 싸우다 장렬하게 전사했지만, 아직까지 포상을 받지 못하고 있으므로 포상할 것을 청원하는 초안문이다.

「거가차록(居家箚錄)」은 사서와 오경을 읽다가 기록해 둔 의문점을 여러 가지 참고 서적을 대조해 해석하고, 자기의 의견을 첨가한 해석서로, 저자의 학문에 대한 척도를 잘 나타낸 글이다.

「만문록(晩聞錄)」은 젊었을 때는 훈고(訓詁)를 공부했으나 늙어가면서 경학(經學)과 성리(性理)의 심오함을 느끼고 선현들의 이론을 참고하면서 자기의 소감을 기록한 것이다.

「오계잠(五戒箴)」은 수신의 요목을 기록한 것이다. 근신(謹愼) · 구악서(驅惡書) · 망희로(妄喜怒) · 안정(安靜) 등을 규정하고 시행의 방법을 제시한 글이다.

이밖에도 도학을 시행하지 못함을 근심하는 「삼우잠(三憂箴)」과 허물을 뉘우치기 위해 마음에 새기기를 다짐하는 「순녕암명(順寧庵銘)」 등이 있다.

대산 이상정의 문하 제자가 성취한 하나의 양상을 고찰할 수 있으며 「거가차록(居家箚錄)」과 같은 기록은 경학자료로서 주목할 만하다.